杀戮尖塔幕后:从0到1,从濒死到爆火,成功的秘诀永远是尊重玩家

04/271150 浏览综合

-寻找宝**立游戏中

《Slay the Spire 杀戮尖塔》(以下简称杀戮尖塔)想必很多玩家都听说过。作为“肉鸽卡牌”这一游戏品类毫无疑问的永恒神作和奠基人,让无数“塔批”深深沉迷其中成百上千个小时无法自拔。Steam15w评价和97%的超高好评率反映了本作在商业和口碑上的巨大成功。

但你知道《杀戮尖塔》是怎么一步一步开发出来以及差点暴死吗?

正好我在本月的尖塔特报中看到了海外自媒体ThatGuyGlen在2月份发布的关于《杀戮尖塔》及其开发商Mega Crit的幕后纪录片,很受打动。所以想着基于该纪录片,以文字形式重新为广大玩家们梳理一遍尖塔的起源与成功之路。

较大篇幅涉及游戏开发设计,可能比较干。

原片熟肉可点击下方查看,感谢UP主@CrystFish晶鱼。

故事的开端

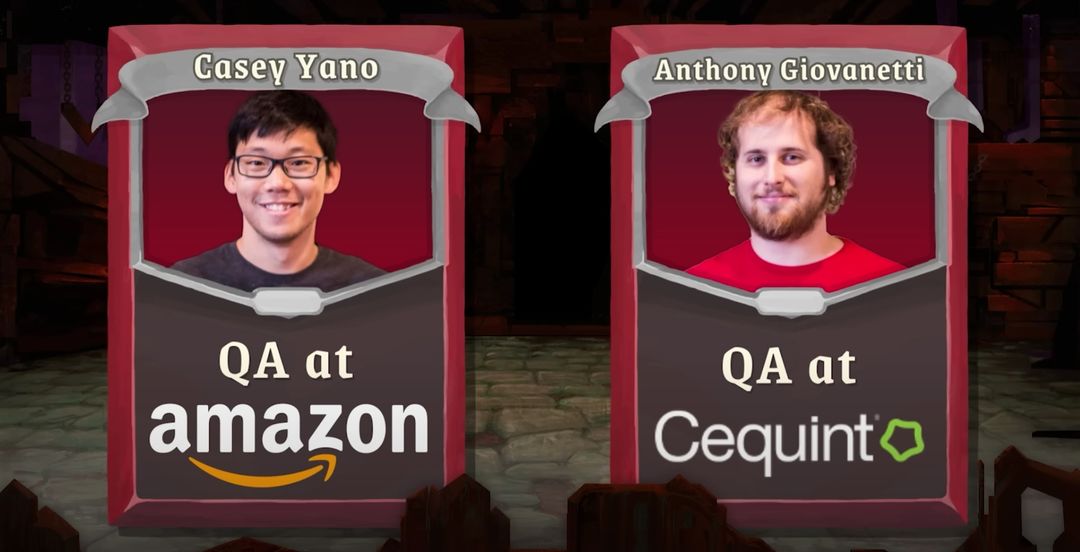

《杀戮尖塔》全程是由两名开发者Anthony Giovanetti(以下简称Anthony)和Casey Yano(以下简称Casey)共同完成。

两人最早是在华盛顿大学博塞尔分校读书时,出于同样对电子游戏的热爱而结缘。

在Mega Crit之前,两人就曾一起成立过工作室“Pyew Pyew”,一起开发了若干Flash游戏和手机游戏。在此期间,他们一共发布了两款并制作了多款游戏原型(即游戏的早期初步版本)。可惜这些项目最后都未能取得相应的成功。幸好没成功(bushi)。

于是在完成大学学业之后,两人暂时分开,分别进入西雅图的软件行业打工,磨练经验。巧合的是,两个人都在其公司中担任了QA的岗位(划重点,待会要考)。

尽管工作稳定且薪资待遇不错,但两人的内心对电子游戏的热情从未改变,他们依旧想要创作一款优质的、独特的游戏。

大约在工作了5年后,Casey最终对自己的工作感到无趣和厌烦。他离开了亚马逊后重新找到Anthony,两人一拍即合。恰好那时的Anthony已经做好了一份游戏设计方案,其中就包含了《杀戮尖塔》的早期想法。

非常巧合的是,这时该项目的名称是“CardCrawl”,是一款发行于2018年的肉鸽卡牌游戏。

雏形核心

项目的开发工作从2015年8月正式开始。在最初,Casey一开始就全职投入开发,Anthony则先是以业余时间参与开发。

每款游戏在开发过程中都难免受到核心主创游戏偏好的影响。这点在独立游戏中表现得尤其明显。Casey偏好快节奏游戏,经常玩动作和肉鸽游戏,比如《超越光速 FTL》、《以撒》和《黑暗之魂》。

Anthony则更钟爱卡牌游戏,比如《万智牌》、《矩阵潜袭》和《皇舆争霸》。

所以,这下你就知道,为什么《杀戮尖塔》最后会是一款“肉鸽卡牌”游戏了。

Anthony对卡牌游戏最喜爱的核心在于“轮抓”,即所有玩家围坐在牌桌上,轮流传递卡牌并构建一幅由大家传递的卡牌所组成的牌组。

笔者小时候玩游戏王倒是也这么干过

而追求快节奏的Casey则不喜欢大多数卡牌游戏专注于多人游玩对战的限制以及游戏节奏过慢的弊病。

于是,两位开发者从各自的角度和理念出发,成功创造出了游戏的雏形,一款在当时前所未有的“肉鸽卡牌”游戏。

可由于当时没有这种类型的玩法,所以他们无法摸着前人的石头过河,只能凭借自己的理解和经验去进行游戏设计。

而他们从QA岗出身的工作经验极大程度上决定了他们往后的开发风格,即高度重视用户界面(UI)和用户体验。

他们从20多款不同游戏中汲取灵感,其中的关键灵感来源其一是在当时风头正盛的《炉石传说》。

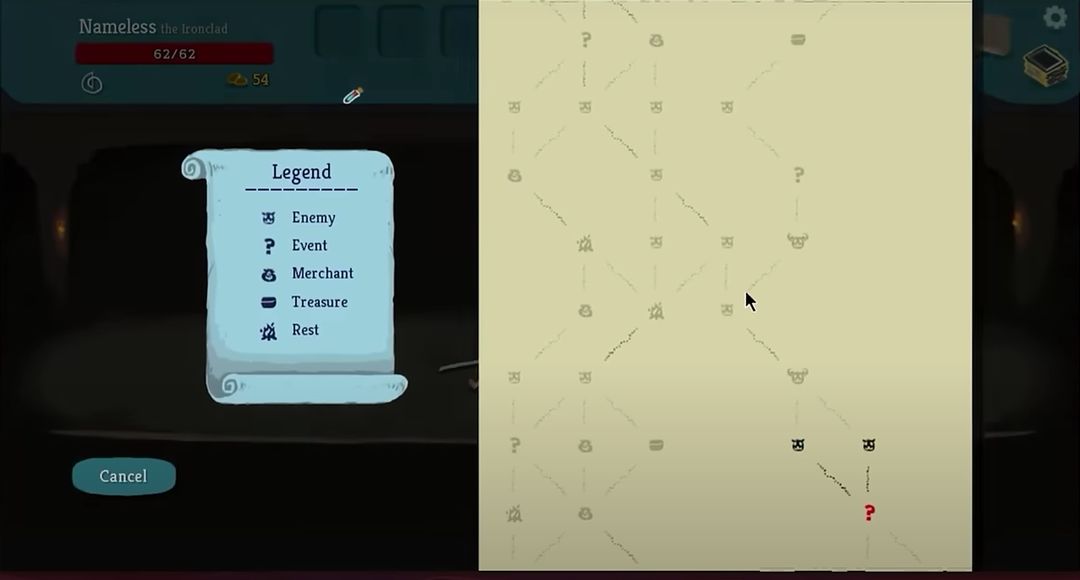

而其二的《超越光速》则对游戏的地图系统产生了极大影响。他们通过将分层决策引入路径规划,使得玩家在游玩过程需要充分考虑风险与收益的平衡和路线规划,但又不至于使得游戏过于复杂冗长。

建设尖塔

在确认了游戏的核心设计理念之后,他们开始着手游戏的原型开发。

值得一提的是,这个引擎框架的代表作是沙盒神作MC《我的世界》。

随着开发的深入,Anthony和Casey迅速发现游戏内含的潜力,开始以更高的热情进行开发。Anthony也毅然辞掉了本职工作,全身心投入开发。

而QA经验帮助让他们意识到,游戏的平衡性必须参考玩家的意见反馈,他们必须尽早开始玩家测试(Playtest)。

玩家测试

通过Anthony与《矩阵潜袭》游戏社区关系,他们很快联络了一批有兴趣和资深的核心牌佬参与游戏的首轮测试。

简单地说,正常的QA流程需要大量的玩家参与测试、反馈意见并将这些内容量化后,在数据的基础上不断调整优化。但由于开发人手有限,QA的玩家基数也不多,导致他们难以用传统的QA流程来进行测试,可以说是困难重重。

而正如许多条件有限的独立游戏开发者一样,他们靠自己的方法,用有限的条件创造了当下他们能做到的最好的测试环境。

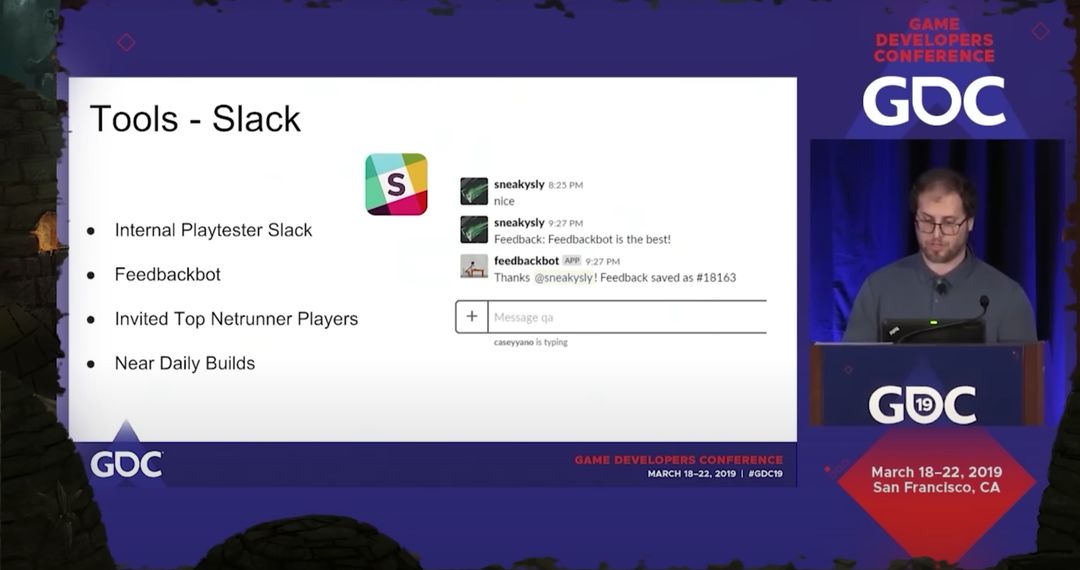

一方面,他们通过企业级的内部测试工具-“Slack”实现了玩家们与两位开发者可以相互之间直接沟通。与之配合的自动化程序可以快速收集玩家反馈、Bug和建议,使得测试的反馈、整理和优化难度大幅降低。

而在此基础下,他们俩才能高效率地每日推出优化更新,使得首批测试玩家的热情不曾间断。

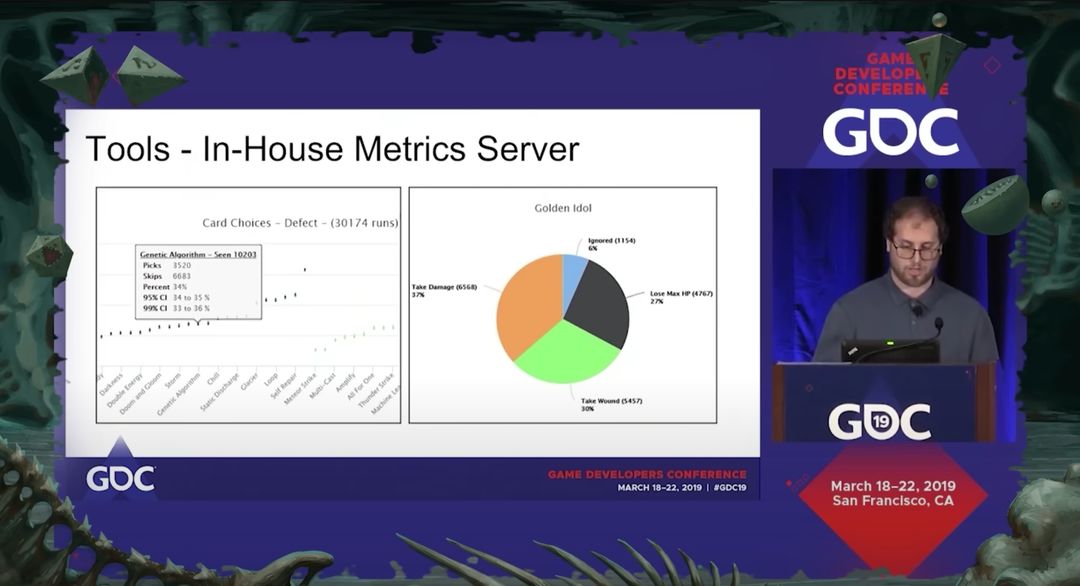

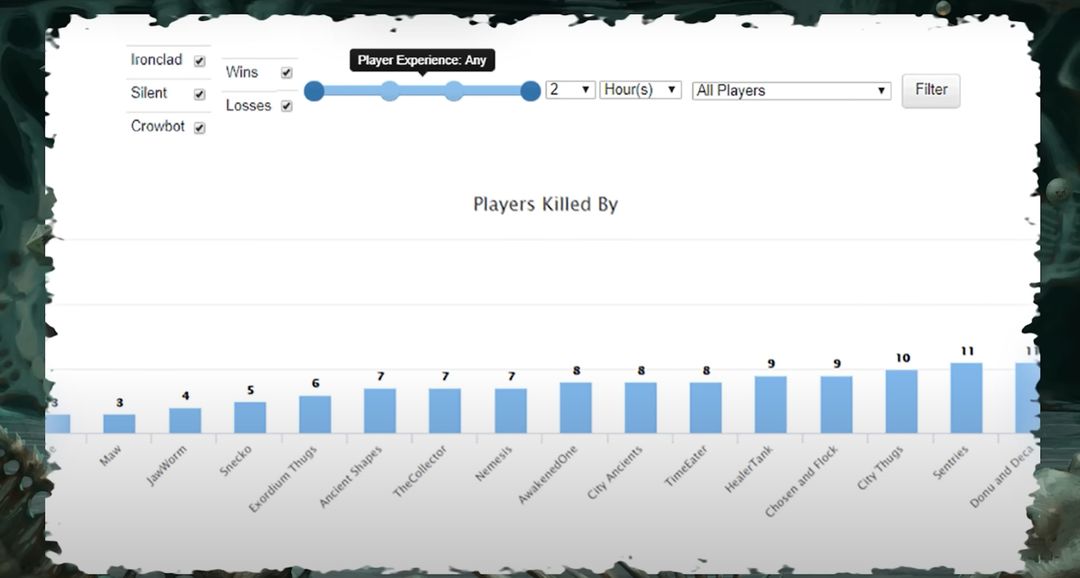

另一方面,在Anthony的程序员妻子Danielle Jenkins的帮助下,他们成功搭建了一个内部服务器,用于记录测试玩家的所有游戏数据,包括但不限于单次游玩时长、选择的卡牌、事件选择以及被哪些怪物杀死等等。

比如经典的“被诅咒的黄金神像”,笔者一般会选受伤或者获得伤口。

两位开发者基于这些数据的反馈进行改动和优化,从调整单张卡牌伤害或者属性到彻底重做游戏系统。而这个机制的一大好处在于,即便是像我这种不太喜欢主动提出和反馈意见的潜水玩家,也能在潜移默化的游玩中真正为游戏做出自己的贡献。

杀死玩家的怪物数据

而在后续他们推出“卡牌升级”的功能之后,上述特质则体现得尤为明显。

早期的卡牌升级机制支持玩家无限制升级卡牌。但在第一天发布之后,两位开发者迅速发现这会导致测试玩家不断升级一张强力卡牌而放弃其他选择和规划,导致游戏的平衡性和可重复游玩性大幅削弱。所以这一机制光速被削弱为单张卡牌只能升级一次。

我知道你要说哪张牌

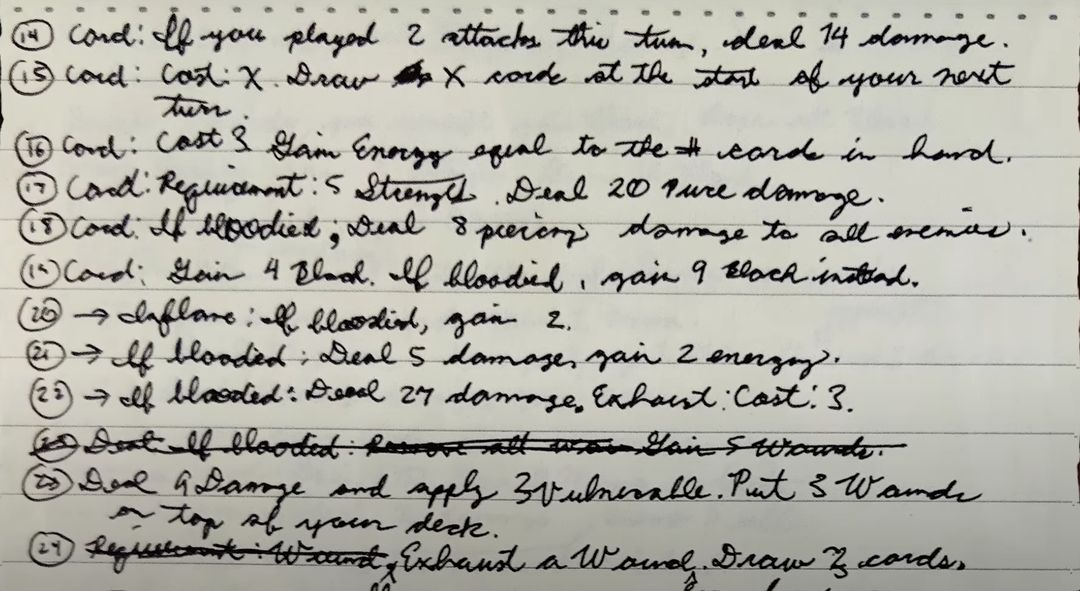

但这一削弱又导致这一机制的收益大幅下降以及缺乏灵活变通。于是他们在某一天花费了8个小时为当时的所有卡牌设计了专属的升级方式,这才使得升级机制最后走向成功。

战斗设计

在当时,绝大多数集换式卡牌游戏的传统做法是玩家只需要简单抽牌、出牌、囤牌当吕蒙,游玩体验有些死板和冗长。

资深牌佬Anthony为了改变这一传统体验,迫使玩家更多去思考出牌的选择,选择加入了能量系统和每轮弃掉手牌的设计。

而角色在左,敌人在右的布局灵感主要来自于另一款游戏《Deep Dungeons of Doom》。

虽然老话说得好,自古对波左边输

引入意图

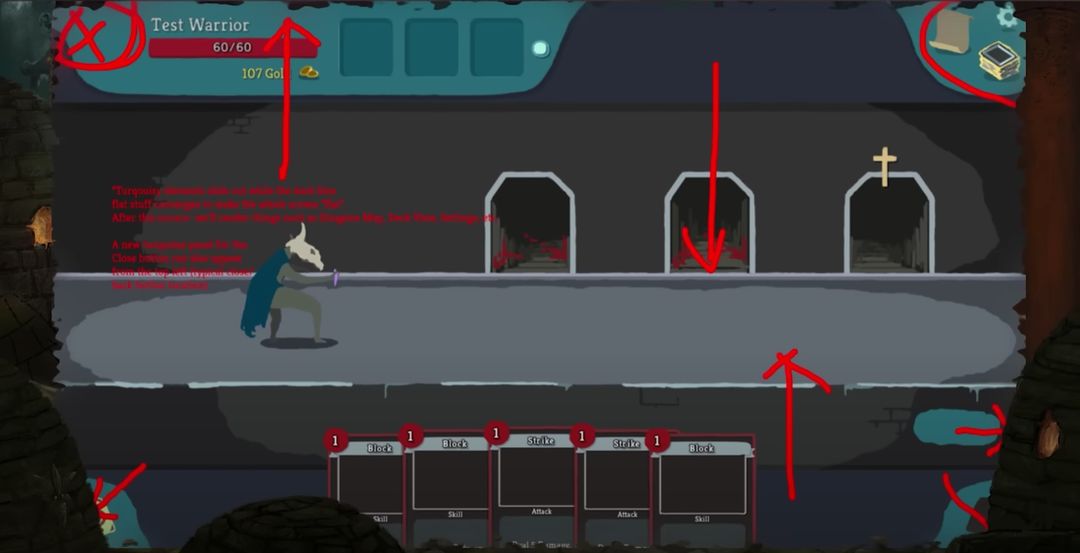

在2015年9月的版本中,虽然打牌和爬塔的基础框架已经定型,但和现在的体验相比,玩法上最大不同或许在于此时玩家并不清楚敌人的下一步动作,即如今游戏的另一核心机制——意图机制暂未出现。

在开发早期,两位开发者选择的是传统JPRG的战斗模式。但随之暴露出的问题是,传统JRPG的战斗主要是为了让玩家升级,战斗的风险较低,死亡惩罚相对友好,所以不清楚敌人的意图问题也不会很大,猛猛输出就好。

但在肉鸽游戏中,死亡导致重新开始的残酷性会使得玩家下意识思考收益和风险的平衡以及降低战损的需求。而这时战斗全靠猜给玩家带来的实际体验就会大打折扣,极大地影响玩家的战斗风格。

用Anthony自己的话来说,“在JRPG中,没人会使用防御技能”。

于是,为了让游戏的战斗风格更加有趣和策略性,他们在2016年的测试版本中加入了“下一回合”系统。

这一系统的核心亮点是增加了敌人生命值及其他细节的查看功能以及玩家可以点击查看对应敌人在下一回合将要做出的行动,以便玩家采取针对性的策略。

但第一个版本暴露的最大缺陷体现在玩家只能一个一个点击查看敌人,在群体作战时体验十分折磨。

于是,Anthony和Casey基于这一问题做出了大刀阔斧的调整,“下一回合”系统最终被早期的“意图”系统所取代。

在第一个版本中,敌人的下一回合行动可以用图标直接表示,其到底攻击还是施放技能一目了然。但细心的玩家会发现,这一版本中并不直接显示伤害数字。

伴随其出现的是我们现在看来十分熟悉的伤害图标,第一档的短剑伤害是0-5,长剑是5-10,以此类推,最后的大镰刀是25+。

而之所以如此设计,是开发者们希望游戏具有挑战性,但又不至于变成数学题,使得玩家被一个又一个数字所困扰。

虽然两位开发者在亲自测试之后对这项改动十分满意,但我相信体验过的玩家肯定就会明白,这样不直观的设计依然存在问题。它容易导致玩家反而更容易陷入思考和犹豫来尽可能降低战损或者避免死亡,尤其是在失之毫厘差之千里的危急关头。

在测试玩家的持续反馈下,Anthony和Casey选择推出显示精准伤害的版本。这一版本使得玩家不用去记忆伤害范围,更易上手,因此广受好评。虽说两位开发者曾经犹豫过是否只短期开放这一功能,担心这一改动会降低玩家的沉浸感,但在测试玩家的压倒性积极反馈下,他们最终还是确认将这一改动永久保留。

而后续在当地游戏展会上,新手玩家初体验的极佳反馈更是让他们俩确信自己做出了正确的选择。

内容拓展

在完善了核心机制之后,两位开发者开始将注意力集中于内容拓展上,包括但不限于卡池增加、玩法深入,敌人种类增加、完善美术和音乐音效等等。一般来说,尽管他们是合作开发,尽管他们都住在西雅图,但他们俩并不会一起工作。只要在“高强度设计日”这一天,他们才会合到一起,头脑风暴,构思新的卡牌和敌人。

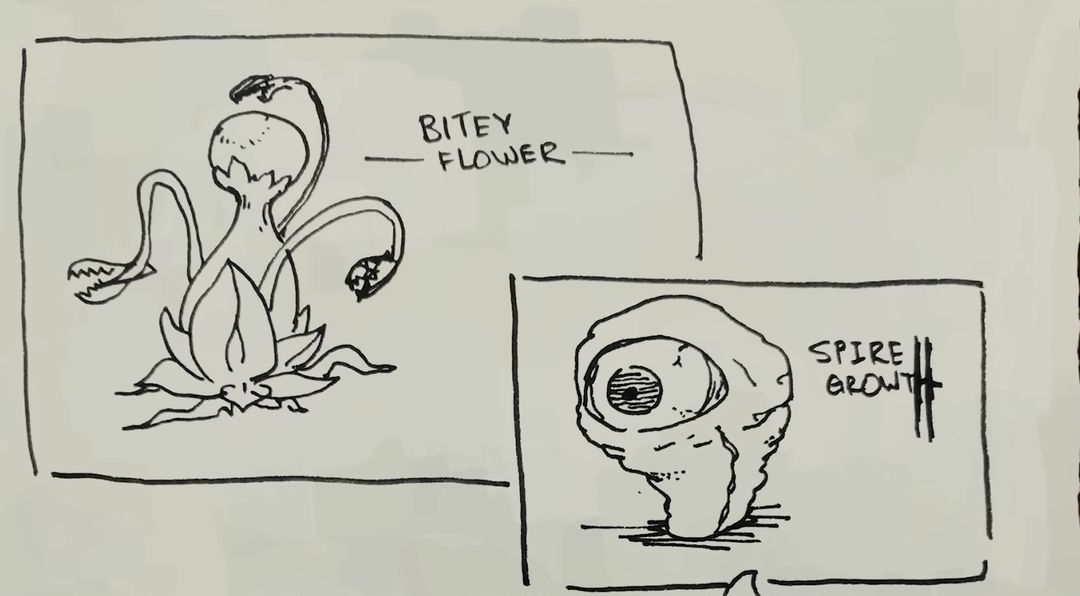

而他们的怪物设计方式其实很值得其他开发者参考。

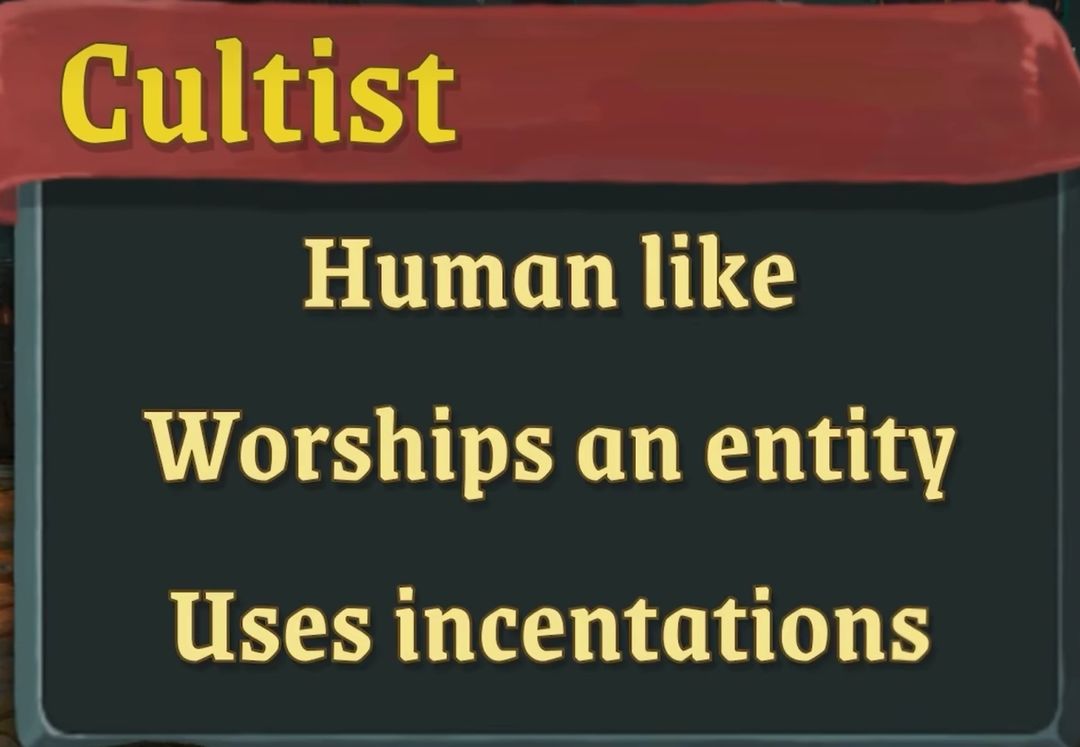

他们会整理一组模糊的特征用于初步设计。比如很经典的“邪教徒”,一开始的特征就分别是“长得像人”、“崇拜一个实体”、“使用激励”。

然后他们会将这个简单概念拓展到具体概念,分析其应当具有的行为逻辑和动作组合,最后才落实到美术设计上。

美术部分主要是由Casey负责,他希望游戏的美术元素别树一帜,而不是泯然众人。所以尽管在一开始的初版设计上,他设计了许多像僵尸和骷髅等经典的怪物元素,但这些元素在西方游戏中实在是烂大街了,所以最后做了删除。

我个人最喜欢战士第一版,有黑魂的感觉

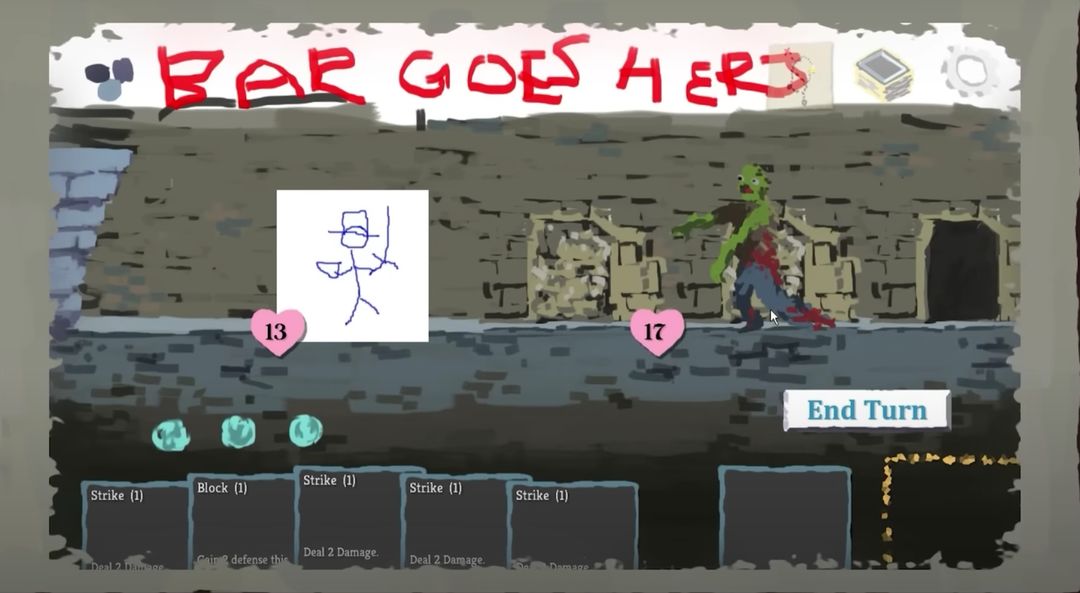

有趣的地方在于,Casey绘制了最初的卡牌草稿图,但最终美术的渲染工作还是外包给了Anailis Dorta(还负责了事件插图和宣传图)。

而原来的草稿图最终演变了游戏中需要碎心才能解锁的“绘制画风”。

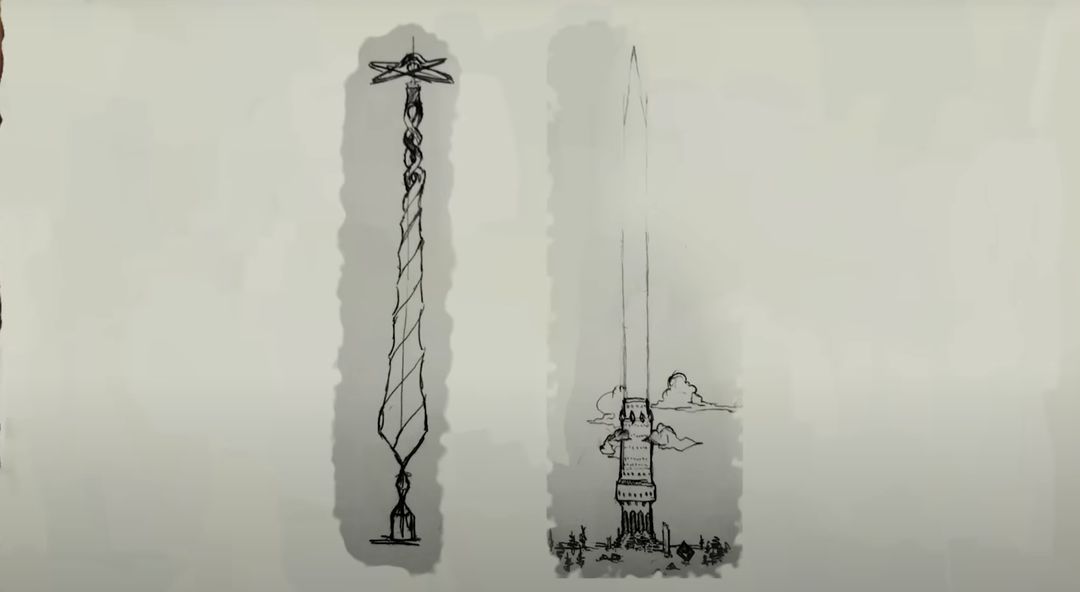

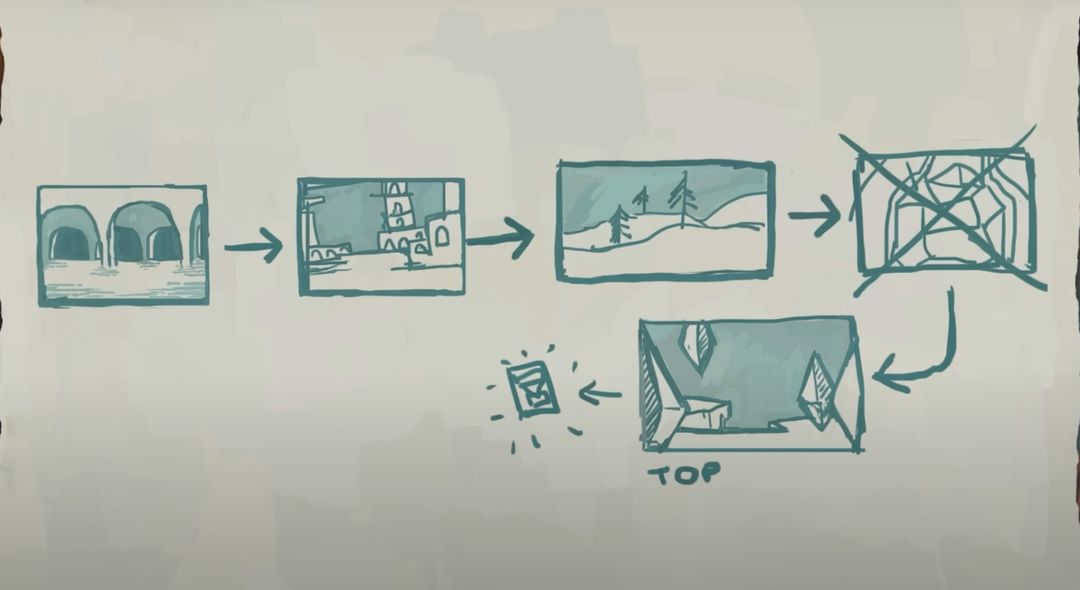

世界观和故事设定也主要是由Casey负责。有了和主流的地牢冒险区分,Casey选择引入“尖塔”的基础设定,最初的设想是玩家需要先从底部的地牢开始,逐步向上行进,通过城市后进入充满各种奇异区域的上层。

他还提出“在尖塔中高度的提升就代表着生活水平的进步”。这一理念直接衍生了后续游戏中的“鸟类崇拜”。

音乐音效部分则是由聘请的作曲家Clark Aboud负责。这个部分我虽然不太了解,但感觉傻子也能听得出来Clark先生的水平很高,尤其是Boss战。

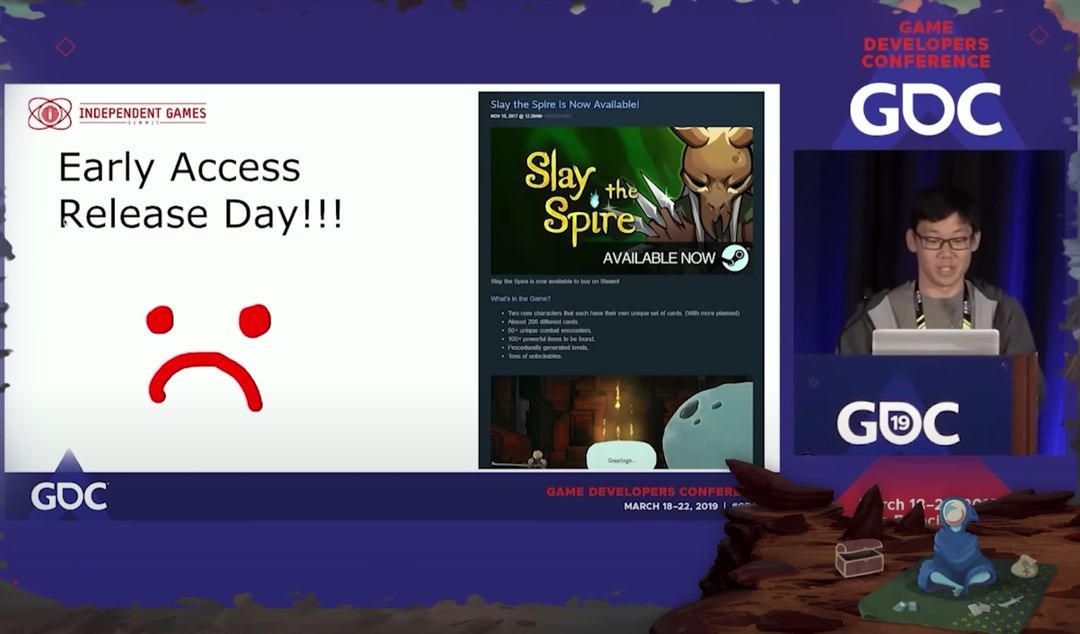

险些暴死的EA

2017年11月,游戏在Steam上以抢先体验的形式发售,以收集更多的玩家反馈来不断迭代。但或许是宣发资源和经验上的缺乏,虽然Anthony和Casey用极高的效率和热情不断修复Bug和调优,首发玩家们也留下了不错的评价,可游戏在首发的前两周只销售出了2000份左右。

一般这个成绩就是纯纯暴死了

引用Casey自己在Reddit论坛上发布的话来说就是:

“刚发布抢先体验版本的那几周完全不像我们预想的那样。游戏销量不佳,没有人听说过我们。我们不认识任何内部人士,我们还阅读了很多关于营销的博客和事后经验分享,而我觉得这些对我们都没有什么帮助。”

没有一家大型游戏媒体愿意倾斜资源报道这款无人问津的“垃圾游戏”。

但少量的游戏主播却对游戏给予相当高的评价,并积极向自己的朋友和粉丝们推荐。之后的故事相信很多国内玩家都听过了,王老菊和谜之声两位国内的游戏UP主自来水地挖掘并积极宣传了这款当时甚至不支持中文的潜力股。

虽然董事长用的方式很气人(bushi)

在主播和玩家们的自发宣传下, 杀戮尖塔的持续销量以一个市场看不懂的曲线飞速膨胀。在发售3个月后,游戏的玩家数量超过了50W。

不负众望

在获得如此不错的成绩之后,开发团队终于确信自己的方向是正确的,更有充足的动力和资源在接下来一年的时间里,保持着每周更新、Bug修复、增加新内容和版本优化等内容。

而随着玩家基数和游戏规模的不断扩大,他们逐渐发现前期专注于数据的分析并不能完整反映玩家的游玩体验(数据很有价值,但不是全部)。

为了倾听玩家的真实反馈,和玩家深入交流,他们开始更加密切关注测试用的Slack和Discord群组中玩家的反馈意见,每天都刷Reddit论坛上的几乎每一篇游戏相关的帖子,观看主播的直播反映,甚至建立了面对面焦点小组并且尽可能参加每一场游戏会议。

在如此用心的EA运营和开发下,2019年1月,开发三年半左右的《杀戮尖塔》终于推出1.0正式版,并获得了广大玩家和媒体的一致好评,并在海量玩家的口口相传中最终成为毋庸置疑的肉鸽卡牌NO.1。

结语

而正如标题所示,我始终认为《杀戮尖塔》的成功虽然很大程度上离不开早期主播和自媒体的挖掘,但根本上还是因为Anthony和Casey两位核心主创足够认真,足够尊重玩家,能够看到玩家的声音在游戏开发过程中的意义所在,而不是觉得玩家的声音太过“尖锐”。

可以说,没有玩家们的持续反馈,就很难有杀戮尖塔的雏形,更别说目前在电子游戏领域经久不衰的正式版。如果开发团队能够继续以这样的初心和态度对待《杀戮尖塔2》,那么我相信今年能够玩到EA版应该问题不大。

你说是吧,机宝。