告诉另一个我,他并不孤独——聊聊11Bit新作《多重人生》

修改于06/239 浏览综合

世界上应该存在着另一个我。

他一定不会为外卖券限制而苦恼,一定不会因一杯便宜的瑞幸咖啡喜上云霄,一定不会被工作和生活弄得焦头烂额,我曾在无数失眠的夜里这样想;

他可以是碌碌无为的外卖员,骑着配有潮流音乐的摩托,背后搭着一个古丽,每当人们听到这攒劲的歌声就知道自己的外卖到了。

他可以是惊世骇俗的导演,凭借卓越的才能与天赋名利尽收,坐在偌大的私人影院里重复享受评委轰雷贯耳的掌声。

反正,他不可能是现在一无是处的我,不可以活的像个时空猎人一样天天琢磨选择的结果,不然多重人生还有什么意义?

每次坚定自己的人生已是最次,才肯心安理得的睡去。

“另一个我,一定过得很好吧。”

——分裂,再分裂

“whatif”的概念放如今来看已不再新鲜,无非是选择结果的导向,在过惯自怨自艾的人生后所提出的另一种遐想。

但《多重人生》难得的一点在于它的媒介,你与多余人生的相处有了更多时间沉淀,你们需要共同完成一些工作,偶尔回忆一些片段,在或是欣喜或是失望或是振奋的他人经历中,去鉴定自己未来的可能。

显然,游戏艺术丰富的交互维度具有更强的诱惑力与误导性,极易于为日常所行之事赋予更多的情绪价值,包括那些已被编排好的人物与情节,都受玩家的行为结果影响而跃然纸上。

《多重人生》优先给出了“多重”的动机以及含义,你为什么需要另一种人生来摆脱现状?又该如何去看待另一部分自我剥夺完美人生的命运使然?

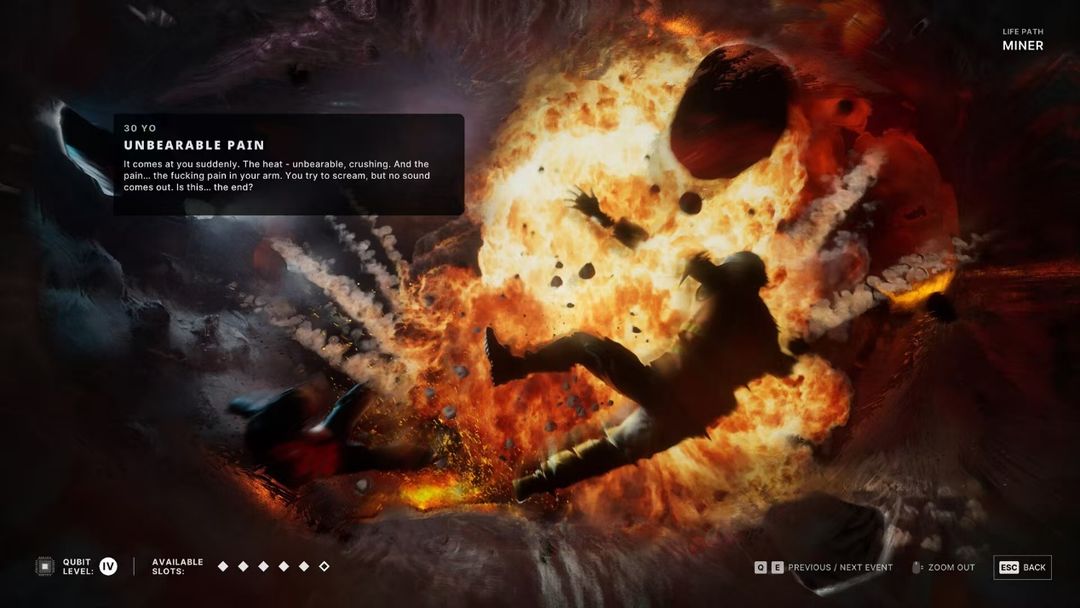

主角杨为了逃避原生家庭的囚禁,转而投身于外太空帮资本家寻找能源。

当飞船找到这种资源时,醒来的杨发现自己孤身一人,队友不是惨死就是下落不明,为了活下去,杨只得通过分化自己的记忆分身来逃离末日。

这是游戏初期就定下的充足理由与动力,只不过恰好玩家成为了这一社会性研究的试验品,杨的人生历程是普通人一生反复体验的节点:

工作与爱情的取舍、稳定与激进的抉择、家庭战争的立场、为人处世的态度,都常常伴随着懊悔和自责。

正因人生单一而短暂,选择了唯一的可能性,就势必会由于不甘去美化不存在的愿景。

“如果我当时xx就好了...”

“假如没xx就好了...”

故事里的杨在面对不可逆转的灾难时也会去想,自己要是有能力或是选择其他专业,就不会像现在一样束手无策了。

这是面对无望未来下的危机意识,在紧急状态下被迫形成的保护机制,现实里人都是过渡时代的产物,不会太过于追求理智,需要某些幼稚的想象说服身体,身体在意识到愚钝和平庸后,便强行跟上大部队的步伐,装作安然无恙的前进。

《多重人生》是一次犯蠢的机会,人类的自我保护机制成功奏效了,你真的能通过掰断自己人生树状上的一根枝干,来改变树叶衍生的方向,甚至还能跟他们面对面讨论心中困惑多年的未解之谜。

他们有着截然不同的阅历、认知,身处于迥异的阶级与环境,饲养出了千奇百怪的性格,却共享着同一张面孔和童年的记忆。

出于求生本能违背伦理而创造的平行自我,阴差阳错的印证了日日夜夜都在思考的那个可能。

“假如没有xx,我会过得如何?”

——与自我相处

末日是11 bit的拿手活,我们已经在《我的战争》与《冰汽时代》里见证了他们生存道德玩法的能耐。

《多重人生》也理所应当的继承了那些优势:

一定的道德分歧与突发事件;

长远的抉择影响与独裁叙事;

出色的生存规划与生态平衡;

未知的角色扮演与剧情演化。

根本上来说,11bit注重的是身为人的特质,所以旗下游戏里的角色并不总是令人讨喜。

照玩家的反馈来说,就是没事找事、自私自利的巨婴。

稍显遗憾的是,即便本作拥有分身的设定,玩家与npc的相处也不会立马变得愉快,有忍耐能力较高的分身就会有脾气暴躁的分身,而对于这类吃喝拉撒都需要玩家谨小慎微对待的npc,自然就会造成一定的负面体验。

我想11bit是知道的,至于他们为什么明知照做,肯定不是为了那句“这一切都值得吗?”的拷问,而是坚持贯彻游戏里的“人性管理”。

人性管理是11bit旗下游戏的一大特点,我想很多玩家在游玩他们的游戏时,心中都不免对那些惹恼的npc抱有疑问——

“为什么全世界只有我一个人在乎生存?”

是啊,所谓生存游戏,就是想方设法的收集资源、建立生产线存活下去,玩家的生存压力全部来源于外界,是具有可控性的。

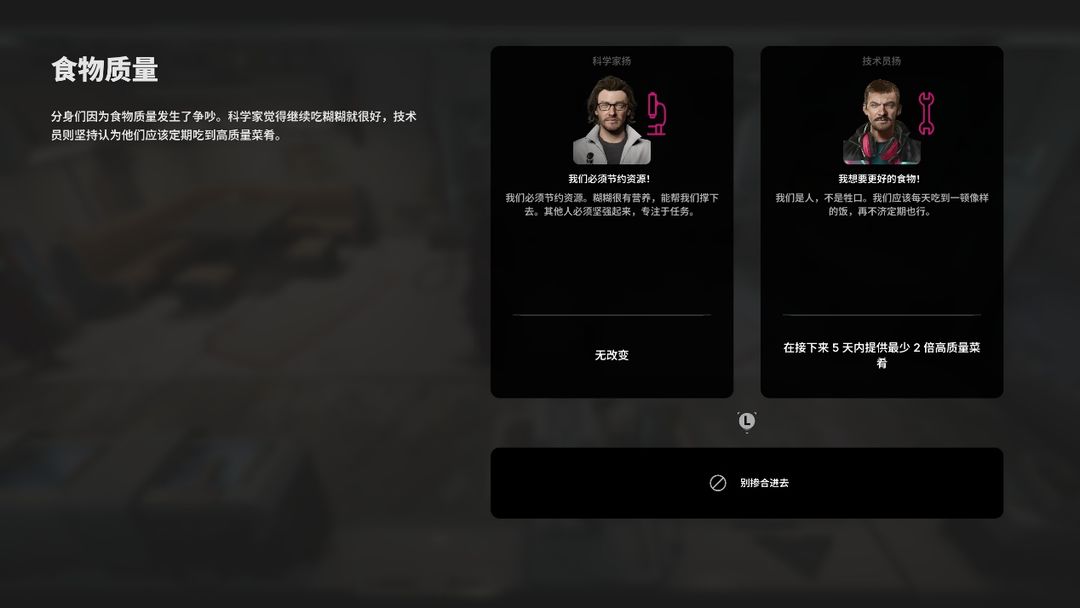

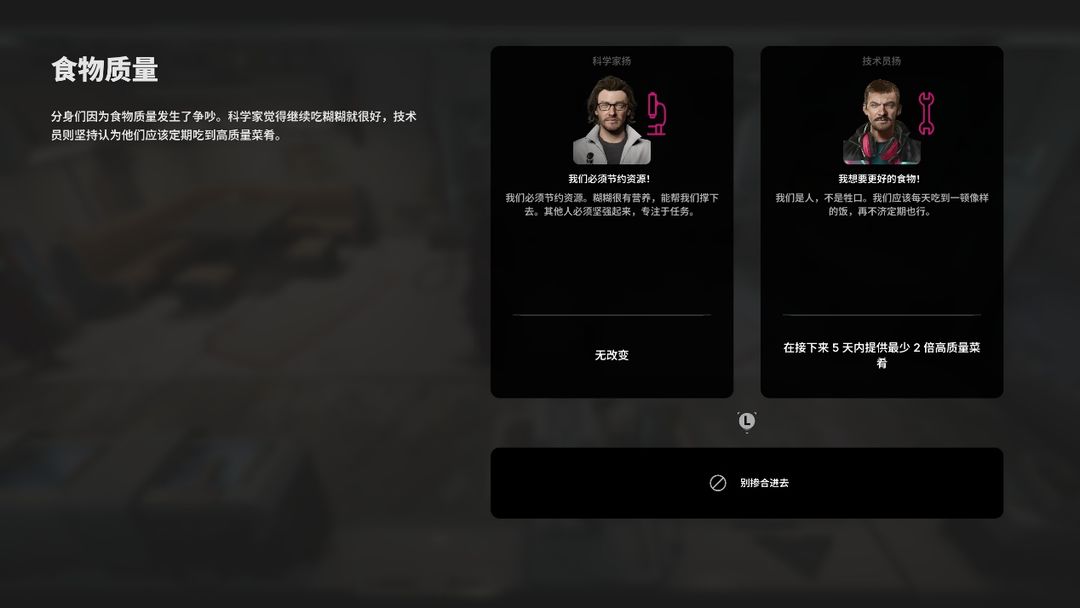

但人性是捉摸不透的,它再怎么无理取闹都不会令人意外。在末世里你不光要跟正常人相处,还要学会照顾一大堆气急败坏的暴民,只因他们也是生产资源的一环。

如何与这类人达成共识,并使其情绪始终保持至一个阈值,才是《多重人生》乃至大部分11bit生存游戏的乐趣所在。

并且,这一次还是分身,他们的反叛并不是毫无缘由的。

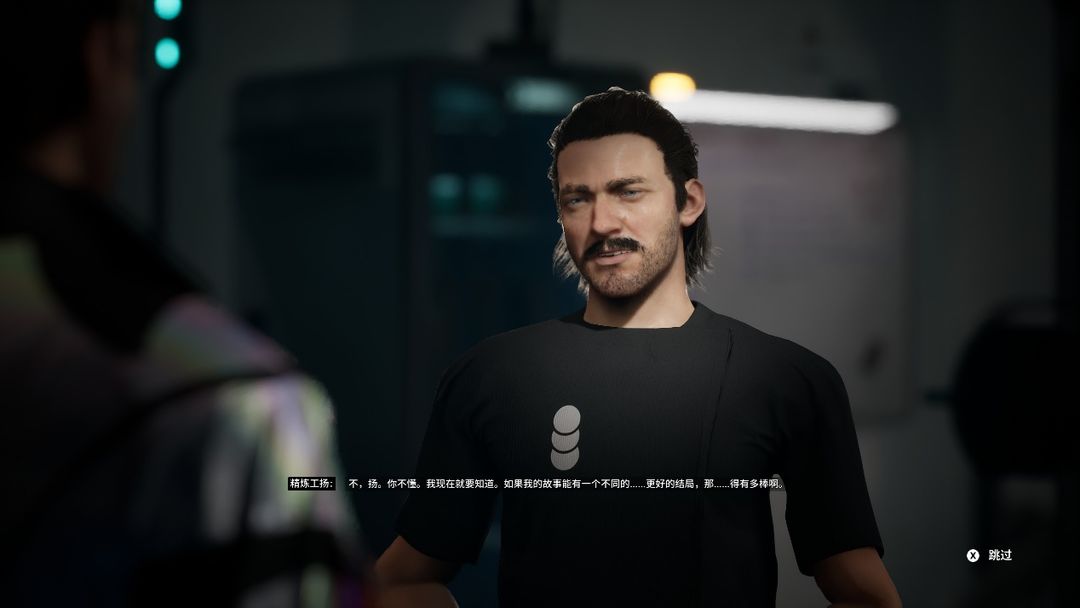

试想一下你是个想逃离原生家庭的普通人,已经年过三十正处于人生关键阶段,好不容易能一了百了上太空为资本家干活安然度过一生,结果醒来有人告诉你是分身,你的身体还全都是他的皮下组织构成,你会作何反应?

更别提那些本就有一番成就的人被一个更平庸的自我所取代、创造,间接否定了其成就,醒来还发现原来纠结的选择也就那么回事,只得感叹一句命运无情。

这样的人,尤其是对于杨和玩家来说,理应会比其他游戏设定的暴民更有代入感,因为他们出生就是末日,所催生的一系列痛苦经历,都是为当下被利用而生。

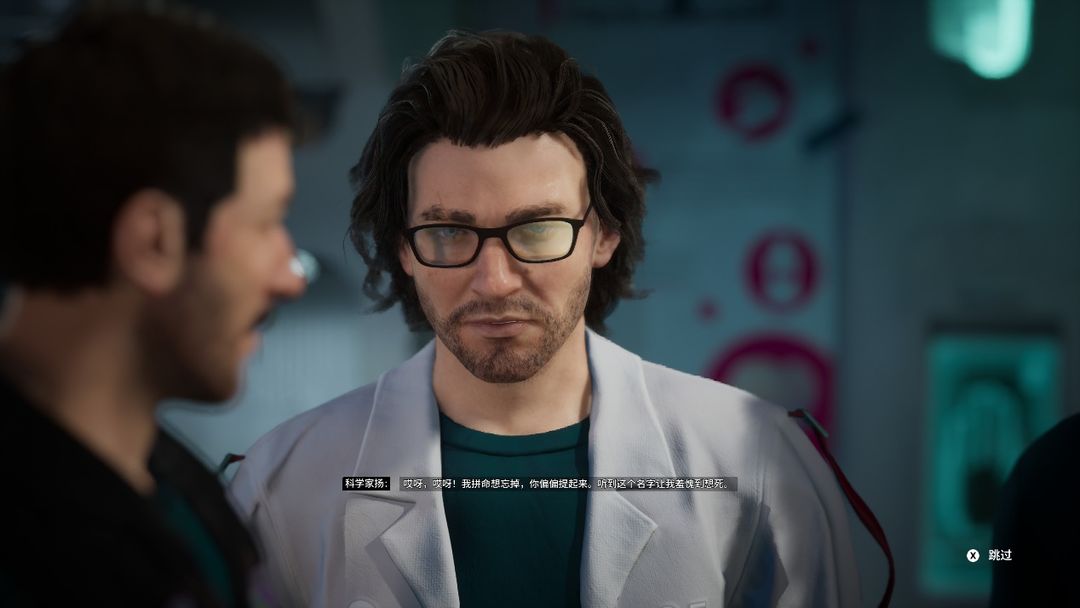

有了“多重人生”的概念引入,你就能看到因自我认同缺失陷入自残的旷工,看到不满于压迫就揭竿而起的维修工,看到建议12小时加班压榨最大劳动力的科学家。

这构成了千千万万个你和我,支起了错综复杂的人性网络,促成了一遍又一遍后悔时的因,种下了一环又一环厚望后的果。

管理人性,就是在与末世做最顽强地抗衡,与他们相处,就是与自我相处,与喜怒哀乐共存。

——再造社会

有了人力,就少不了社会。

有了社会,生存重心就会变化。

他们只是你利用的工具,直到你发现工具能战胜孤独。

我相信,任何一个生存游戏爱好者,最大的成就感就是看着自己搭建的破屋一步一步壮大成社团,划分好不同的区域作用,从单纯的生存依附,转变成精神富足之地。

《多重人生》也不例外,但它的“成就感”更多体现在人对你的社会态度。

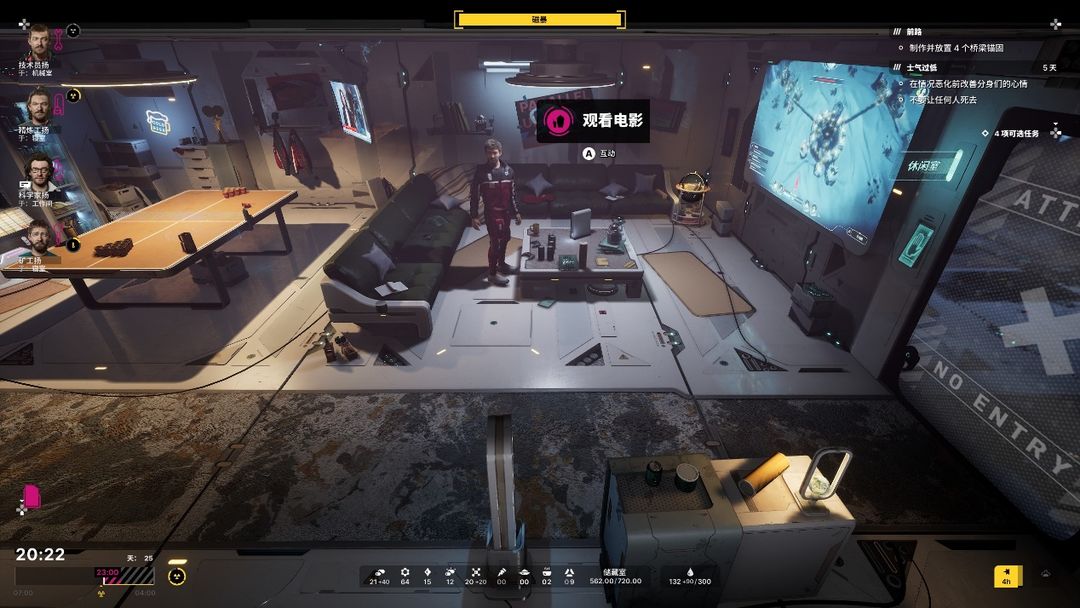

完成需求、获得声望,同时扩建出专门的娱乐场所、心理场所以及工作场所,计划性的去承载任务目标与娱乐,就是我最有成就感的时候。

末日设定通篇下来未给我带来太多压力,显然本作的资源要求相较于其他生存游戏轻松了不少,资源获取途径也颇为丰富,一般关卡进度推进到一半就已满足过关需求。

白天在外勘察路线与资源,布置电塔连接成一块图景,再通过特定资源采集器解决生产需求,安排好一天室内的工作活动保证基地运作,夜晚回到船舱慰问一下成员,一天就这样结束了。

归根到底,《多冲人生》依然希望你能静下心多与分身相处,只要能合理重视他们的要求与作用,库存资源过剩是常有的事。

解锁电影院后,我每隔七天都会邀请大家观看在外探索时新发现的电影,这种感觉就像是我们有了共同的家庭之夜,这一小社会有了约定俗成的节日。

分身们的心情变得更好,因为他们终于意识到自己的生命才刚刚开始,路过时纷纷向我表达敬意,谈话间除了开始的虚无主义,总归是多了点理想的成分。

这使得我奔赴于危险场景之时的最大动力,其实依然来源于内心对过去选择的愿景,只不过不再执着于完美分身。

我在主动创造一个不属于任何主义的社会环境,让一些未竟之人能注重现在,这里没有挣扎的选择,没有生活中各种糟心事,更没有一直幻想假如的自己。

这里只有我们。

难以置信的是,末日竟真的成为了我远离家庭的理想乡,现在想想那些人类社会惯有的经济危机与意识压迫,又何尝不是另一种末日呢?

至少现在的我还有我们,有对“孤独”说不的权利,能为一个目标共同努力,能时不时地回忆点同一个过往缅怀那些点点滴滴。

啊,我们青春的乐队!

啊,我们妈妈的饺子!

啊,我们**的爸爸!

人与人之间终于不再是孤岛。

游戏里的杨,应该也是这么想的吧。

——山的一头

按常理来讲《多重人生》的关卡探索理应是值得称道的,你会发现那些盘根错节的路线具有极高的人工设计水准,什么道路该放障碍物、什么道路该成为便捷路、什么道路又该被玩家去开采,都有完整的探图逻辑贯彻其中。

层级分明的地图深度与灵活变通的电塔布局相辅相成,玩家往往在用道具清理路障后,就能发现一块作为资源中转的视野开拓地带,从而以此为基础规划周边路线。

这是生存建筑游戏的优势,以资源采集为目标建立生产线,具有极度透明的成长体系,玩家每征服一块区域,就能沉浸在自产的流水线工厂当中,直观的通过生产运作意识到自己的成长。

直到地脉被全部开通,届时再打开地图,原本空荡荡的山峰顿时被各种专有名词与线路沾满,如同肥肉沾满了酱汁。

毫不夸张的讲,《多重人生》降低生存标准的勇气,来源于本作浑然天成的关卡设计与建筑理念,11bit坚信玩家即使脱离生存压力也不会就此收手,哪怕任务目标已尽数完成,这片肥硕的土壤依然有值得驻足的理由。

但毕竟这是一款叙事驱动游戏,光凭有限的事件还不足以支撑整个流程,不光是生存目标的全面降维,建筑的多样性也被极大压缩了。

显然,本作的唯一赌注就是要想法设法的延长游戏周期去适配分身的作用性,包括那些娱乐场所,都是从角色意愿中单独提取出来的。

分身的数量越多,玩家需要处理的叙事负荷也就越大,建筑需求也因此被降到最低,中期开始出现明显疲软,资源采集反倒只能满足单纯的生存需求,而不再是用于探索新发现的必经之路。越是后期,生存探索就越是沦为服务剧情的工具。

《多重人生》对于叙事的过度占用,导致游戏无力再掺入更多的建筑空间,也就无法提供更有力的生存目标。

我经常能意识到关卡的通关条件以及它停滞的原因,一般这是剧情在发力——

你需要停下来与分身相处了

——自言自语

我曾以为自己擅长与孤独相处,一个人吃火锅、一个人看电影、一个人玩游戏,似乎并不是什么可悲的处境。

直到我在《多重人生》里发现那些多愁善感的另一个我,竟也都尝试用一模一样的说辞去缓解自我的孤独。

这让我意识到那些失眠的夜,本质上都是在寻求另一个自我的安慰,他会过得比现在更好,他一定不会像我现在一样无能,他一定正泡在某个花瓣铺满的浴池里玩戳泡泡的游戏…

我的睡眠质量,取决于分身的生活水平,决定于他们的话术,究竟能否高超到让我完全忽视理性。

这一孤独甚至在我写文时,也忍不住放走那妄想逃离现实的思绪,任它游走于任何一条时间。

总之,当它回到我的身体,我便想起孤独涌上心头的时刻。

其实我并没有原谅父母的分离吧…在他人的婚礼上眼看沧桑的男人持儿女走过红地毯,我也会不由得想象那副场景吧,只是理性在作祟,用“不可能”强行逼迫我流下了眼泪。

其实我也并没有完全对过去的恋爱释怀吧,我总将电影中的男女情爱视为低俗,把恋爱贬低成最无聊的情感,只是影院中的情侣成对总是那么惹眼,一定是理性的捉弄,才会流下被现实阻断的泪水。

果然,我没有习惯孤独吧。

回忆不会轻易放你离去,它渗透于每一个热闹的白日,现身于每一个寂寥的黑夜。

我想,在《多重人生》与分身的每一次对话,都是失眠夜晚的自语吧。

无论是生活还是虚拟,我都改不了自言自语的习惯,幻想着另一个我的出现,指挥我、埋怨我、教导我、放弃我。

但《多重人生》让我第一次沉默了,他们的出现不再是无从谈起的泡影,而是就在我眼前,用自我的人生经验与悲欢,抹去了那一次又一次不自知的泪水。

这使得我终于认清了那些自谈——

另一个世界的我,应该也很孤独吧。

正因如此,夜晚才成为了最好的时空旅行通道,他们或许也躺在另一个枕头下羡慕着我、渴望着我与他交谈吧。

每当我回应多重人生的召唤,其实就是在告诉另一个世界的我,他并不孤单。

写到这里,我看向窗外,惊奇的发现自己并没有被月光捕获,也没有任何自语的痕迹。

此刻,我应该是满足的。