[杂谈] “贪玩教授”的游戏观。

精华2018/08/11813 浏览综合

严锋,复旦大学中文系教授、文学博士、科学杂志《新发现》主编。若人生也如游戏一般有主线、支线之分,那么从主线看,严锋是一位与常人距离甚远的文学家,而从支线来看,他又是一名微博大V、专栏作家,以及最重要的——一名能和普通玩家们打成一片的资深游戏发烧友。

8月6日,《人物》杂志微信公众号刊文讲述严锋教授如何“贪玩”,让笔者第一次了解到这位“被文学耽误的游戏教授”。在拜读数篇有关其与游戏的文章后,笔者感到这位“游戏玩得最好的文学教授”和“对文学理解最深的游戏玩家”[1]对游戏有着独到的见解,故成此文以描述玩家严锋的游戏观。

(严锋近照,图片来源于文章《教授贪「玩」》。)

1.游戏与艺术——自由的突破

对游戏与艺术的关系,严锋在文章《我们从游戏来,我们到游戏去》[2]有过描述。对这个话题,笔者也曾有过不成熟的看法,比较之下倒是相形见绌。严锋认为,要论游戏是与艺术的关系,首先需要明确艺术的本质。如果从“艺术源于生活,而又高于生活”入手,将艺术与现实生活对比,就能发现,艺术实际是利用现实素材而不受现实约束,创造超越真实世界的“可能人物”和“可能世界”,以满足马斯洛需求层次中最高一层的自我实现需求。

从这个视角来看,Linden Lab于2003年发布的一款现实模拟游戏的名字对艺术的本质做出了最好的总结——第二人生(SecondLife)。

(在《仁王》中,玩家体验的是东洋武士的侠义人生,图源网络,下同。)

如上所述,艺术能为其受众创造一个虚拟世界,类似的,游戏也有此功能。那么,游戏世界和被认作是传统艺术的小说、戏剧所创造的世界又有何不同呢?

严锋指出,传统艺术世界对受众的参与有着更多的限制。以小说为例,小说作品的创作是“一次性的”,一经完成,其人物设定、剧情走向、结局等所有这个虚拟世界包含的要素就都固定和不可逆了,所以在小说这种艺术媒介的两端,作者处在上游,占据支配地位,而读者处在下游,只能被动地接受。但读者是有很强的表达与创造欲望的,并总是寻找途径来实现这种欲望,因此近年来文学的重心不断向下游读者转移。所谓同人文就是一例,在各种领域中近乎泛滥,达到了人人均是创作者,均对虚拟世界握有控制权的状态。

(《守望先锋》也是时下热门的同人创作IP。)

反观游戏,则突破了大部分传统艺术为受众设下的界限。在游戏中,玩家对游戏世界的体验不是既定的,而是可逆、可重复、可变化的。玩家可以自行决定角色设定(捏脸)、剧情走向(剧情选项)、结局(多结局)等要素,在诸如《我的世界》等沙盒游戏中,玩家甚至能够根据自身喜好设计这个世界的一草一木。可以说,游戏为其受众带来了传统艺术无法比拟的自由,如果说艺术的核心是给人以自我实现的自由的话,那么游戏就是比影视、戏剧、小说等更艺术的一种艺术形式。

2.游戏与文学——新老的交接

早在2002年,严锋就在文章《关于网络的超文本、交互性与人性的对话》[3]中讨论过游戏与游戏中的文学。他认为,游戏作为迅速崛起的新兴文化形态,本就对其“前辈”文学有所借鉴,拥有许多文学性的元素。例如,有的游戏在名字、外形、情节等元素设计上参考其他文学作品,还有的游戏甚至直接改编于名著小说,如《三国演义》、《水浒传》、《指环王》、《巫师》等。

(《巫师3》壁纸。)

作为文学的“长江后浪”,游戏的产生给人的第一感觉是文学的危机。但严锋指出,从文化视角来看,游戏这种新兴文化形态其实是新的艺术生长点。就笔者来看,游戏还是文学这位“前辈”的艺术延伸。

一方面,游戏努力获得艺术性,加入文学元素为文学“引流”,让文学作品为其广泛的受众所知。

另一方面,第一节所述游戏对传统艺术的优势,是依靠玩家对游戏世界的掌控和修改而实现的,这种对游戏世界的直接参与,可以总结为人们常说的“游戏交互”,这种交互更为文学作品的解读提供全新的角度。

最为明显的例子就是游戏对视角的解放。在文学作品中,叙事视角一般固定,给读者全程同一的体验。而在游戏中,视角发生了量与质的变化,第一/第二/第三视角、斜视/俯视视角、过肩/正尻视角等等,多样化的视角决定了玩家的立场,给人不同形式和程度的代入感,提供给玩家的也是与文学阅读截然不同的体验。跟着塔里昂复仇和跟着佛罗多摧毁魔戒,想来也是判若鸿沟的两种经历吧。

(《中土世界:暗影魔多》壁纸。)

3.文学与游戏——模糊的边界

严锋认为不仅游戏在往文学靠拢,文学也在持续“游戏化”。对于后者其在文章《纳博科夫是一个游戏玩家》[4]中有所描述。

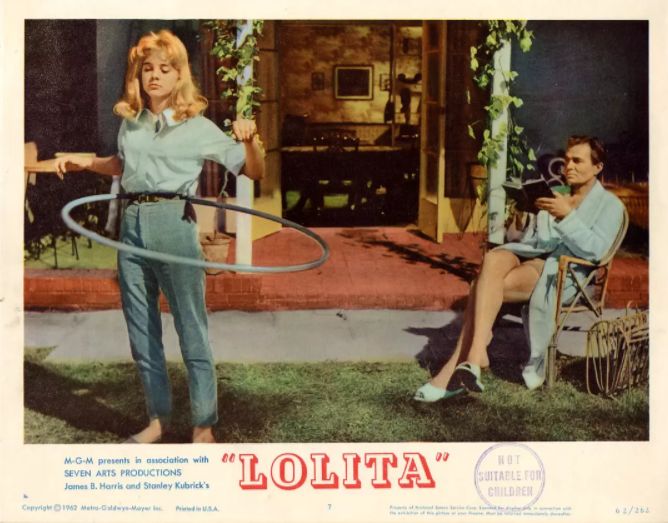

纳博科夫(Nabokov)是20世纪著名作家,其1955年创作的长篇小说《洛丽塔》(Lolita)一经出版便成为风靡一时畅销作品,1958年美国版出版后一举夺下《纽约时报》畅销书榜单第一名,1963年名导库布里克将小说改编为电影,获得了当年奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名。

严锋认为,纳博科夫作品走红的最重要原因,就在于纳博科夫打破了文学与游戏的界限,将文学作品“游戏化”。他指出,纳博科夫的作品就像是冒险解谜游戏,其在字里行间设置种种谜题和线索,“故布迷镇,虚虚实实,犹如兵法”,其作品故事的真相往往与表面文字所述情况是相悖的,需要读者如侦探一般抽丝剥茧、细细推理,才能识得冰山全貌。

(电影版《洛丽塔》剧照。)

从这个角度看,读者对文字的阅读、理解和思考,就像是玩家在游戏场景中探寻、翻看和收集的操作。那么,纳博科夫所著《洛丽塔》,其实是一款类似于《逆转裁判》的断案游戏,整本书就是审判主角亨伯特的法庭,其中的文字便是亨伯特自辩的证词,而读者则是法官和陪审团,根据亨伯特的辩白自行判断其恋童、**、欺骗等行为是人之常情还是伤风败俗、罪无可恕。

4.《玩家一号》与现实的距离

提到将其他艺术作品游戏化,相信不少人的第一反应不是纳博科夫和《洛丽塔》,而是斯皮尔伯格和今年的年度佳片《玩家一号》。实际上,严锋也是国内最早的VR发烧友之一,在《玩家一号》上映后,其就曾“蹭了一波热点”,一改往常的学术风,转而“接地气”地撰文与网友讨论电影与现实的距离[5]。在该文中,他“文理皆修”的知识水平尽显,其从技术角度出发,分析了实现“绿洲”级VR所需的视觉、眼球跟踪、无线传输、轻便化以及触觉反馈等技术瓶颈。

(《玩家一号》剧照。)

严锋总结,目前的VR设备视觉上虽然分辨率低下,但正在飞速更新;眼球跟踪技术已被基本攻克;无限功能正在适配中;轻便问题已有厂商解决;触觉反馈技术也正在研究当中。基于这些技术现实以及VR的未来前景,他预测,在20年后将出现能让人难辨虚拟与现实的VR设备,所有当前电子产品的功能都将浓缩在一副“隐形眼镜”中。这是个“比《玩家一号》更为乐观也更为悲观的远景”,人的生活会更加便捷,却也更加孤独。

5.“网瘾”成疾的背后

除了游戏远景,严锋对当下的游戏界热点也有独到见解。2018年6月18日,世界卫生组织发布《国际疾病分类》(International Classification of Diseases, ICD)预览版,其中“游戏障碍”(Gaming disorder)被列为成瘾性疾患。其后严锋接受《当代教育家》杂志采访,对青少年“戒网瘾”问题发表了自己的看法[6]。

他引用2016年26位医学界专家学者写公开信反对将游戏障碍认定为精神疾病的例子,指出对“游戏成瘾”的研究存在缺陷、充满争议,在该基础上对游戏障碍的认定可能导致误判、夸大、加大偏见的负面后果。因此,“网瘾”问题“绝非一次界定所能解决”。

(腾讯此前发布的两款具备教育意义的功能游戏。)

但各式“非物质成瘾”泛滥却是社会现实。对此,他认为,“网瘾”宜疏不宜堵,需要各方共同努力着手解决。第一,厂商应建立合理有效的防沉迷机制;第二,寓教于乐,引导青少年通过游戏进行学习与交流。

最后,就用上述采访稿的篇名作为结语:

“再活一次,我还是会痴迷电子游戏。”——严锋

注释:

[1] 语出《当代教育家》,2018年第4期.

[2] 详见微信公众号”严锋老师”.

[3] 详见《南方文坛》,2002年02期.

[4] 详见《文汇报·笔会》,2018年5月16日.

[5] 详见微信公众号”严锋老师”.

[6] 详见《当代教育家》,2018年第4期.