现代襄樊过年

2021/12/2329 浏览九州阁文章集合

自己先来讲一讲,小时候最期盼的节日莫过于春节。作为小孩子,除了能吃到平日吃不到的糖果和美食,关键还能收到压岁钱。

腊月二十三,糖瓜粘。

农历小年,从这天开始,年味就一天胜似一天了。感觉像是大年三十的预热版,餐桌上相比平日都会多摆上一些菜肴。吃完了这餐,就更加期待大年三十了。

腊月二十四,掸尘扫房子。

这天开始家里要大扫除了,那可是个辛苦的活计,这一整年积下来的灰要在一到两天打扫干净,不留卫生死角。家里是干净了,自己就像从灰堆里钻出来的小泥猴子。当然小孩子的主要任务是擦门擦窗这些相对轻松的活计,辛苦活都是爸妈和哥哥姐姐们在做。

打扫完了,要祭灶神。

现在的小孩可能都不知道农村以前的那种土灶,老家现在还留着,是烧柴和松毛的。一般是双灶,前灶主要是炒菜蒸菜炖煮,后灶是烧水热菜用。这入夜之后,需要把旧的灶君取下烧掉,到除夕日早晨再把新像贴上,一送一迎,还要摆些酒肉、糖果等,烧香、点烛。查下历史,郑玄注《礼记·记法》说:“(灶神)居人间,司察小过,作谴告者也。”大概意思是,我们祈祷灶神,回天庭帮我们说些好话,实际上也有些许愿家里周全的含义。

腊月二十五,迎玉皇。

大致意思为天帝玉皇于农历十二月廿五日亲自下界,查察人间善恶,并定来年祸福,所以家家祭之以祈福,称为“接玉皇”。这一天起居、言语都要谨慎,争取好表现,以博取玉皇欢心,降福来年。家里的老人家还都是要拜一拜的。

腊月二十六,割年肉。

回到二三十年前,国家的经济远没有如今这样发达,物资也远没有现在丰富,还是处于短缺经济的时代。上世纪九十年代,平日里能吃上猪肉都不是件容易的事情,日子比较清苦。襄阳基本上是逢双为集,腊月二十六是乡村的大集,大家纷纷上街赶集采购年货,过了这天也就腊月二十八有集市了。烟、酒、鱼、肉、蛋,糖,鞭炮,调味料,油,还有走亲戚用的礼品,等等都得在这二天备齐了,大街上满是熙熙攘攘的人群,提着大包小包,推着车的,拎着筐的,挎着篮子的,真是叫摩肩接踵,好不热闹。

腊月二十七,洗疚疾。

家家户户要用柴火烧热水沐浴洗澡,当年太阳能热水器没有普及,更没有燃气热水器,电热水器一般人家更是用不起,基本上都是烧柴。洗澡、洗衣,除去一年的晦气,准备迎接来年的新春。

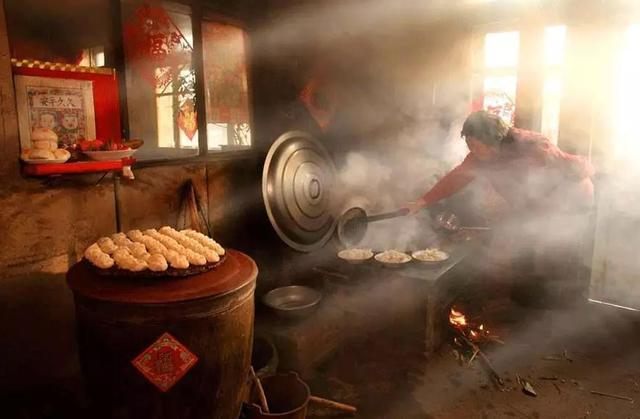

腊月二十八,打糕蒸馍贴花花。

这天需要帮妈妈在家里包包子,家里亲戚多,每年都要包几百只胡萝卜猪油渣包子,蒸熟了放在大缸里。襄阳位于长江以北,春节期间气温基本都在零度上下,放在缸里基本不会坏,来客人了放灶后面用蒸笼加热即可。有时顺便还要包些饺子,在初一吃。家里的饺子从外婆家传过来的,基本是藕丁鸡蛋肉沫熟馅饺子,也算是特别,很多年在外地都吃不惯生馅饺子。还需要炸各种菜,像莲藕,炸些草鱼,坨落(襄阳方言,一种油炸的圆圆的红薯丸子),冷却之后储藏起来,也用蒸笼加热方便快捷。

腊月二十九,闰年的话,就是除夕夜了。

平年,妈妈早上就会打一碗浆糊,贴春联,贴门神,窗花,还有福字。小时候家里的门比较多,经常需要贴上十几副对联,还有好多的“秦琼”,“关公”等等,按照老爸的精细对齐要求,这也要花上一个上午的时间。

腊月三十,除夕夜,家家户户大团圆,张灯结彩。

吃饭,襄樊方言叫摊年,有的人家在中午吃,有的人家在晚上吃。我们家是放在晚上吃的,基本上从下午5点开始,先摆好餐桌和菜肴,那中间堂屋的柜子上会摆上馒头和香烛,还有酒,爷爷奶奶会烧些火纸,祭拜先祖,祈祷祖辈保佑祝福。这边礼毕,楼下爸爸就点烟放炮了,噼里啪啦噼里啪啦响个不停。我就躲在门里面,捂着耳朵看那个鞭炮腾起阵阵的烟雾,随之而来的是鞭炮中的硫磺味。在不断的炮竹声中大家依次入席,旁边的座位还会给先祖留几副碗筷,表达有福同享之意。然后大家举杯庆祝这一年的成绩,并展望来年的希望与愿景。随后拇指大动,直接吃到春节联欢晚会开始,最长的一次吃了4个多小时。晚会完毕之后,老人家还会一直守着,称为守岁。

大拜年

正月初一,大拜年。

除夕夜刚过午夜十二点,还会再放一次鞭炮,称之为“开门爆仗”。作为小孩的我,放几支烟花和曲火箭,然后就早早地睡着了。早上起来那叫个积极,不等妈妈喊,都已经跑下床。首先是去爷爷奶奶家拜年,恭喜发财,红包拿来。然后是外公外婆家,乐此不疲。红包在向我召唤,这可是来年的零食钱,动力还是杠杠的。

走亲戚

正月初二,走亲戚。

基本就跟着爸爸到处串门走亲戚,到处拜年讨要红包。妈妈则在家里招呼亲朋好友,端茶倒水,做饭招待,辛苦了这好多年。

时至今日,当年收红包的小孩已经长大了。每次过年都要发出去好多红包,却再也没人给我发红包了。

落日下的襄樊

今年也回不去了,好想回故乡看看。

再来看一下三国时期的襄樊是怎么过年的?