三国时期春节习俗之贴桃符的前世今生

修改于2021/12/2341 浏览九州阁文章集合

大家好,我们在前两期总共讲了喝屠苏酒以及防爆竹

这一期我们讲春节时期的另外一个习俗,贴桃符的古往今生。

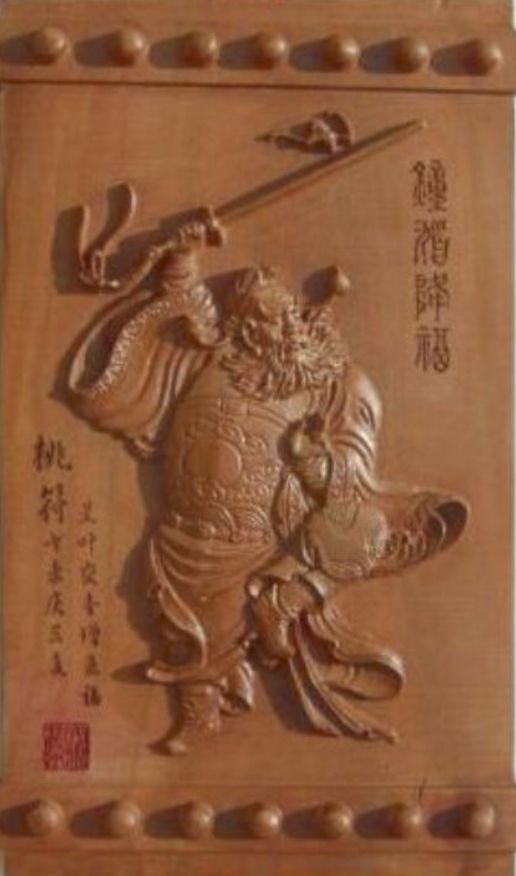

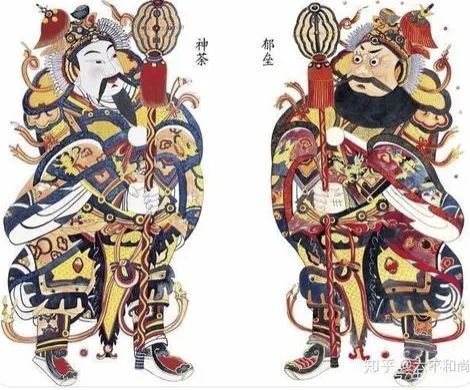

![[嗒啦啦2_吃瓜]](https://img.tapimg.com/market/images/6eb1d083dff1c09692102cb5a98727f3.gif) 桃符,是历史悠久的汉族民俗文化 。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸,据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。

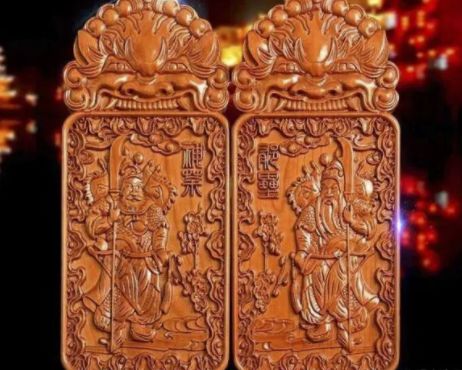

桃符,是历史悠久的汉族民俗文化 。古人在辞旧迎新之际,用桃木板分别写上“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者用纸画上二神的图像,悬挂、嵌缀或者张贴于门首,意在祈福灭祸,据说桃木有压邪驱鬼的作用。这就是最早的桃符。基本解释

1. 古时挂在大门上的两块画着门神或写着门神名字,用于避邪的桃木板或纸,相当于门神像。

2.后人常以“桃符”借指“门神”,“挥春”。

引证解释

1. 古代挂在大门上的两块画着神荼、郁垒二神的桃木板或纸,以为能压邪。南朝梁 宗懔《荆楚岁时记》:“正月一日……帖画鸡户上,悬苇索于其上,插桃符其旁,百鬼畏之。”唐 韦璜《赠嫂》诗:“案牍可申生节目,桃符虽圣欲何为。”元 谷子敬《城南柳》第一折:“把桃树锯做桃符,钉在门上,着他两个替我管门户。”清 曹雪芹《红楼梦》第五三回:两府中都换了门神、联对、挂牌,新油了桃符,焕然一新。郭沫若《文艺论集·儿童文学之管见》:“儿童文学不是些鬼画桃符的妖怪文字。”《幼学琼林》岁时篇:爆竹一声除旧,桃符万户更新。2. 五代时在桃木板上书写联语,其后书写于纸上,称为春联。宋 孟元老《东京梦华录·十二月》:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门钝驴,回头鹿马,天行帖子。”清 富察敦崇 《燕京岁时记·春联》:“春联者,即桃符也。自入腊以后,即有文人墨客,在市肆檐下,书写春联,以图润笔。”冰心《三寄小读者》六:“每到新春季节,总会看见人家门口贴的红纸春联,上面有的写着:‘爆竹一声除旧,桃符万户更新’--桃符就是春联的别名。”亦作“桃符板”。清 俞正燮《癸巳存稿·门对》:“桃符板,即今门对,古当有之,其事始于五代见记载耳。”

历史发展

东汉应劭的《风俗通义》说:“《黄帝书》称上古之时,兄弟二人,曰荼,曰郁,住度朔山上桃树下,简百鬼,鬼妄入,援以苇索,执以食虎。于是,县官以腊除夕,饰桃人垂苇索虎画于门,效前事也。”桃符最初书写二神的名字或描绘图像,后来演变为书写吉祥语,进而发展成为对偶的诗句。这就是造纸术产生之前的对联了。同时,也说明至少在东汉时已盛行春节挂桃符的风俗。门神像,据说起源于桃符。“桃符”,是悬挂在大门两旁的长方形桃木板。据《后汉书·礼仪志》说,桃符长六寸,宽三寸,桃木板上书“神荼”、“郁垒”二神。“正月一日,造桃符著户,名仙木,百鬼所畏。”所以,清代《燕京时岁记》上说:“春联者,即桃符也。”到了五代,桃符上开始出现联语,代替了神荼和郁垒的名字,人们一般都在上面写上一些吉利的词句。宋太祖乾德二年后蜀君主孟昶于除夕令学士幸寅逊题桃符志喜,蜀主对学士所题词语不满意,即挥毫书写了“新年纳余庆,嘉节号长春”。孟昶的题词改变了传说中桃符的内容与性质,使桃符由原来驱鬼的桃木牌变为表达某种思想的特殊文体——联语。有些专家认为孟昶的题词是我国的第一副春联。明太祖朱元璋建都南京,为庆贺开国立业,在除夕时传旨,公卿士庶门上须贴春联一幅。这种把“题桃符”变成张贴春联的习俗,一夜之间,由官廷豪门推广到了百姓门户。第二天清早(大年初一),朱元璋微服出行,漫步大街小巷,鉴赏春联。当他发现有一屠户人家因没钱买纸所以没贴春联时,他便命人取来纸墨,当下挥毫,为屠户题下一联:双手劈开生死路,一刀斩断是非根。

演变

前身

自古以来,中国人认为桃有辟邪的作用,先秦时代桃茆(1论)即桃木柄笤帚,具有驱鬼除邪的神奇力量。《礼记·檀弓下》说:“君临臣丧.以巫祝桃茆执戈,(鬼)恶之也。”《左传》襄公二十九年就有这方面的事例。《周礼·夏官》说,诸侯盟会割牛耳取血,要用桃茢为镇物。《左传》昭公四年记载取藏冰时,要用桃木做的弓和用棘制的矢进行除灾仪式。桃符的前身是桃梗和桃枝。桃枝的辟邪作用见于《庄子》:“插桃枝于户,连灰其下。童子入而不畏,而鬼畏之。”(《艺文类聚》卷八六)将桃枝稍事加工的桃枝也有相同作用。《淮南子·诠言》篇说:“羿死于桃棓。”东汉高诱注:“桔,大杖,以桃木为之,以击杀羿,由是以来,鬼畏桃也。”如此则自传说时代,古人就有对桃木的特殊信仰。由于桃杖的神奇作用,汉有腊日前一日逐疫毕,赐公、卿、将军、特侯、诸侯“苇戟桃杖”之礼(《后汉书吼仪志》)。将桃刻削成人形也是古人采取的辟邪手段。《战国策·齐策三》说孟尝君打算人秦时,苏秦对他讲了土偶和桃梗的寓言劝止他,其中有土偶人语桃梗:“今子东国之桃梗也,刻削子以为人。”可知战国时代已有削桃木为人的桃梗。又据《后汉书·礼仪志》注,《山海经》载在度朔山,立于以大桃树枝为鬼门之上的神荼、郁垒,以苇索执鬼并喂虎。“黄帝法而象之,殴除毕,因立桃梗于门户上”。东汉《风俗通义》也引《黄帝书》讲了这个故事,并说:“于是县官以腊除夕饰桃人,垂苇索,画虎于门,效前事也。”可知汉代腊日的前夜已流行在门旁立桃梗(人)的风俗。《荆楚岁时记》讲元旦拜贺后说:“造桃板著户,谓之仙木。”可知六朝时代又出现了桃板。(作者按:该书通行本又在讲贴画鸡,悬苇索后说“插桃符其傍”,“桃符”二字有误,不取。)至迟到唐末,出现了“桃符”一词,韩鄂《四时纂要》明确指出:“仙木即今之桃符。”换言之,桃符即古之桃杖、桃梗,“符”字更清楚地表达了其驱邪作用。此后宋代盛行“桃符”的用法,前面所引的王安石《元日》诗就是一个例证。

兴盛

桃木板上画神荼、郁垒像并标名字的作法,兴盛于宋代。北宋高承《事物纪原·桃版》讲了度朔山的传说后写到:“故今世画神像于板上犹于其下书‘右郁垒,左神荼’,元日以置门户间也。”反映北宋风俗的《岁时杂记》也说在“桃符”上画神像,狻猊白泽之属,下书左郁垒、右神荼。由此可知,桃板可以称作桃符。图画神荼、郁垒作为避邪的桃符,一直流行到明清时代。明嘉靖《汀州府志》说:“桃符,新画桃符置户两旁,貌荼、垒于上,以厌邪魅。”明清地方志多有各地除夕挂桃符的记载。

桃符与春联

提起王安石的《元日》诗歌,可谓脍炙人口:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”。诗人描绘了春风融融,春日曈曈,千家万户喜迎春节而竞相燃放鞭炮,家人团聚,喜饮屠苏酒,将门板上的旧桃符换成新桃符的喜庆祥和景象。在宋代,桃符已经由纸张代替桃木板,称之为“春联”或者“春贴纸”了。门神画起源于桃符。桃木具有辟邪之效的说法很悠久,《庄子》描述:“插桃枝于户,连灰其下。童子入而不畏,而鬼畏之。”小小的桃枝赋予了神奇的功效。《荆楚岁时记》记载:“造桃板著户,谓之仙木。”,家家户户门上的桃枝已经摇身一变成了桃板。最初在桃符上写神荼和郁垒的名字或者描绘画像,悬挂于门首,起到祈福避祸之功效。后来在上面写上一些吉祥的话语。公元964年除夕是一个值得历史铭记的日子,后蜀皇帝孟昶命令一位学士在自己寝室门上的桃符板上题字,学士不敢怠慢,不一刻便题写完毕,孟昶阅览,不满意,于是亲自下笔题写了“新年纳余庆,嘉节号长春”这一句式工整、吉祥喜庆的诗句,孟昶的这一笔是历史记载中最早最规范的对联,具有里程碑式的意义。从此之后,桃符上除了辟邪之语外,还可以写上迎春纳余的吉祥祝福。北宋《岁时杂记》记载早期对联有两种形式:一种在桃符上左书神荼、右书郁垒,一种书写其他的祝福语。《梦粱录》中说除夕之夜要“钉桃符,贴春牌,”这种桃木板春牌越来越受欢迎。到了明代,一般被纸制品代替,名“春贴”,以别于桃符,春联成为一种独立的迎春风俗样式。据后人记载,春联成为百姓喜闻乐见、代代延续下来应归功于明代皇帝朱元璋。明代文人陈云瞻曾记载:“春联的设立始自明太祖,在都城金陵,除夕前不要忘了传旨,无论公卿还是百姓,门口一定要贴春联。”朱元璋还亲自微服私访,检查落实情况。他还亲自撰写,赐给近臣,如给学士陶安的对联:“国朝谋略无双士,翰苑文章第一家”。倒也对仗工整,平仄谐和。春联成为一种社会风尚开始流行于世。到了清代,春联的思想和艺术迈上了一个新台阶,种类繁复,如“门心、横批、框对、斗斤、春条”等等,门心贴在门板上方中心部位,横批贴在门楣上的横木中间,框对则用于左右两个门框上,春条有很多种,如“开门见山”“抬头见喜”等等不一而足。千家万户在小年后张贴,新春气息浓郁明显,如清代民俗名著《燕京岁时记》曾描述:“祭灶之后,则渐次粘挂,千门万户,焕然一新。或用朱笺,或用红纸。”那时候,贴对联已经深入千家万户,成为百姓迎新辞旧不可或缺的民俗了。春联自诞生后,从中国深厚的诗歌沃土中汲取新鲜的营养,像一只独放光彩的奇葩代代相传,保持着自己的鲜明民族特色。它最显著的特色就是两两相对,桃符,原为辟邪所用。“正月一日,造桃符着户,名仙木,百鬼所畏。”相传在中国古代神话中的《山海经》里,有一个鬼域的世界,中间有座山,山上有一棵覆盖三千里的大桃树,树梢上有一只金鸡。每当清晨金鸡长鸣的时候,夜晚出去游荡的鬼魂必赶回鬼域。鬼域的大门坐落在桃树的东北,门边站着两个神人,名叫神荼、郁垒。如果鬼魂在夜间干了伤天害理的事情,神荼、郁垒就会立即发现并将它捉住,用芒苇做的绳子把它捆起来,送去喂虎。因而天下的鬼都畏惧神荼、郁垒,于是中国民间就用桃木刻成他们的模样,放在自家门口,以避邪防害。后来,人们干脆在桃木板上刻上神荼、郁垒的名字,认为这样做同样可以镇邪去恶。这种桃木板后来就被叫做“桃符”。据《后汉书·礼仪志》所载,桃符长六寸,宽三寸,桃木板上书降鬼大神“神荼”、“郁垒”的名字。五代十国时,宫廷里有人在桃符上题写联语。到了宋代,人们便开始在桃木板上写对联,一则不失桃木镇邪的意义,二则表达自己美好心愿,三则装饰门户,以求美观。又在象征喜气吉祥的红纸上写对联,新春之际贴在门窗两边,用以表达人们祈求来年福运的良好心愿。到了明代,由明太祖朱元璋从南京开始推广春节期间家家户户换上新春联迎新春的年俗。到了清代,春联的思想性和艺术性都有了很大的提高。2019年1月28日,“我到孔府过大年”活动在孔子故里曲阜正式启动,再现“天下第一家”孔府的“专属年味”。其中写春联是必不可少的一项活动。孔府春联依据清乾隆二十四年间的春联底本书写,有严格的形式和固定的文辞,春联的长、宽及张贴位置也有统一规定。孔府春联从不同角度颂扬了孔府的福威,体现出圣人之家的门第尊贵,气派非凡。“财源广进平安宅,福水长流幸福家”。一幅幅喜庆的对联,传承的是中华优秀传统文化,增强的是文化自觉和文化自信。几千年来,从毛笔书写,到彩纸印刷,从村落间长者的祈愿,到城市里陌生人的祝福,春联的形式不断演变,春联的内容也在“与时俱进”,然而万变不离其宗,年味,是中国人骨子里永远的珍藏。

桃符的前世今生我们就讲到这里,下期我们讲桃符的历史故事和来源。