什么是游戏的“乐趣” ?心理学和行为经济学理论的解释

修改于2023/04/26434 浏览综合

本账号发布的所有文章未经账号所有者允许不得转载。所有文章仅限于用户之间交流,不得用于任何商业目的。

我们有时面对这样的情形:

自己玩得很开心,旁人很不解这游戏好玩在哪里?

或者,身边多数人觉得很好玩的一款游戏,自己却体会不到任何乐趣。

心理学对于“乐趣”的研究始于半个世纪前。主要围绕四个问题:

乐趣是什么?

乐趣是如何产生的?

人是如何感受和体验乐趣的?

乐趣的体验,个体之间存在哪些差异?导致个体差异的原因和机制是什么?

乐趣(Pleasure)≠ 快感(Pleasant Sensation)

乐趣 (Pleasure):在弗洛伊德的人格心理分析理论中,快乐原则是寻求立即满足所有需求,欲望和冲动本我动力。换句话说,快乐原则努力实现我们最基本和最原始的渴望,包括饥饿,渴望,愤怒和性。当这些需求得不到满足时,我们就是处于焦虑或紧张状态。

快感 (Pleasant Sensation) 的本质是受体反应(Receptor Response)

感觉 (Sensation):受体的神经突触发射和大脑对这些发射的解释。当你触摸某物时,受体发出的冲动传播到脊髓,然后进入大脑进行解释。没有这两个部分(信号被发送或解释), 没有感觉。发送和解释的信号就是我们所说的感觉。(注意:在这个阶段没有任何关于“解释”的事情,但是一旦解释被运用到下一个阶段,你就会有感觉。)

快感 (Pleasant Sensation):可以通过很多方法获得。比如, 跳伞等极限运动。这项运动存在高风险,即使在技术和心理方面要、做好了随时应对突发状况的准备,但无法消除天气情况突然恶化这种不确定因素的存在,因此不一定每次跳伞都充满乐趣。但跳出舱门那一刻,伴随着冒险获得强烈快感。

Part 1 “乐趣”,有时候很难准确地用语言来描述

人的存在依赖两种重要机制。

其一,不愉快作为避免焦虑的机制;其二,一种追求乐趣的机制。

两种机制结合在一起表达快乐和不满。如果无法避免不愉快,会死亡,这与生存息息相关;而乐趣与生存无关,但却是人类繁荣的必要机制。

然而,不愉快与乐趣并不是对立或相互排斥的关系。

这两种机制促进人类的繁衍和进步,正是由这两种的相互作用,人才会体验到乐趣。

在游戏中,我军其他人员全部阵亡,只剩下我一个人。于是,游戏变成了独角戏,就算歼灭了全部敌军,不一定能体验到乐趣。

相反,过程堪称艰辛,我曾处于一种不愉快的状态。但毕竟,我获得了很好的成绩,体验到了比平时有更多的乐趣。

由此可见,是否能通过玩游戏体验到乐趣和人所处的情境密切相关。不同情境下,乐趣的种类,强烈程度,持续时间等存在区别。

Decisions are always made within certain contexts.

乐趣作为一种情绪,有时不可名状, 而体验却清晰且深刻。

乐趣作为人类繁荣的要素,与人的适应能力(adaptive functions) 和应对手段(coping techniques) 密切相关,包括智力,伴侣/合作伙伴,变化(新鲜感), 成长和进步。

Section 1-1 感官丧失 Sensory Deprivation

进化的过程中,在艰险的环境中持续不断地对外界的各种刺激做出反应,以此应对环境的变化。

如果移除所有外部信息,例如,没有来自外部的刺激,那么视觉,听觉,触觉等将无法对任何事物做出反应,人很快会出现幻觉。

这种症状被称为感官丧失。这种情况发生在宇航员,雷达监视员或因矿井坍塌而被困在矿坑里的矿工身上,以及长时间经历极其单调的感官体验的人身上。

人类有寻求感官刺激和寻求变化的基本需求。

Section 1-2 新鲜感 Sense of Refreshment

乐趣的本质之一就来自于这种欲望:对新事物和变化的渴求

而在现实的物质世界中,我们不得不进行重复行为,上学上班,两点一线的生活。旅行之所以能让人获得乐趣,其中一个重要原因是我们处于体验新事物的过程并感知到了新事物。然而,不幸的是,现代人每天遭受紧张无聊的日常生活,而出门旅行往往受到时间和金钱的限制。

休闲游戏和拼图游戏吸引人之处就在于此。这类游戏容易上手,玩家在不耗费大量精力的情况下仍可享受它。

可是,谈到新事物带来的乐趣,必须留意享乐适应 (hedonic adaptation) 的影响。人是适应环境的动物,某个游戏再好玩,由于耐受性,不久就会失去兴趣。因此,游戏必须更新,必须呈现变化,更换、添加其他沉浸因素。

Section 1-3 享乐刺激和刺激寻求 Hedonic Thrill and Sensation Seeking

尝试新的事物,获得新鲜感,即, 之所以体验到快乐是因为由变化导致的快感。变化带来的快感是乐趣的本质之一。享乐刺激是从变化中衍生出来的乐趣的另一个本质。

有的玩家偏爱恐怖游戏和格斗游戏的乐趣在于惊险和刺激。

对于寻求刺激 (sensation seeking) 的人,多样、新奇、复杂的刺激体验是一种乐趣。他们有愿意冒身体、社会、法律、财务风险获得这种体验的倾向。

倾向于寻求刺激的人,很可能低估存在的风险,并挑战各种冒险行为。然而,如此寻求强烈的刺激和体验,反而更容易产生厌烦。

但这并不等同于,有寻求刺激的倾向是坏事。消防队员、警察、探险家、脑外科医生、拆弹专家等,某种程度上正是因为有这种倾向,才得以胜任他人无法做到的事。

高刺激寻求 (high-sensation seeking) 现象与性格中的外向性、冲动性、反社会性高度相关。如上所述,存在为了寻求刺激甘愿承担社会和法律责任的倾向。

因此,对于寻求刺激的人,格斗游戏和恐怖游戏可以成为,满足被压抑的欲望的替代方案。

Michael Myers (The Shape / Booeyman / Stalker) from Dead by Light

然而,不能武断地判断 -- 玩 horror games, 例如 第五人格的玩家有刺激寻求倾向。

正如 Part 1 介绍中所述 -- 是否能通过玩游戏体验到乐趣和人所处的情境密切相关。以及,玩家遭受身体不适和心理压力的种类、程度、时间长短都应被纳入考虑因素。

比如,一个女生上班觉得自己受了气,又不想和上司吵架,但确实需要释放压力。她很可能,晚上在家玩第五人格。但这个女生,也可能不会选择玩游戏,而是清空了淘宝购物车,通过冲动型消费来释放了压力

寻求刺激的方式,也存在性别差异。

假如,如果是男生遇到了同样的情形,他可能会选择去打一场球赛,再喝一杯,然后回家玩了一会儿王者荣耀,而不是第五人格。因为这时,他需要倾诉,需要有人陪伴。

Part 2 传统的心理学理论解释 “游戏的乐趣”

人的决策,情绪是非常重要的因素。

包括,预计会体验到某种负面情绪,因此导致决策采取风险规避或风险寻求策略,而这会导致截然不同的后果;反过来,后果会导致对决策过程,包括决策质量的反思。因此,了解用户的心理过程,不仅影响游戏的设计,还影响营销定位和推广。

Section 2-1 学习理论 Learning Theory

心理学对于“乐趣”的研究始于半个世纪前。

其中,最为历史最长的是“学习理论”。这是非常复杂的理论,包括行为学习和社会认知两大部分。“学习理论”在游戏方中的应用,最为广泛知晓的是对学习理论的行为主义的狭义解释:

学习是由环境中外部刺激引起的可观察行为的变化,行为的变化表现出了学习。

学习 (Learning): 经验使有机体的行为或能力产生相对持久的变化的过程

适应环境: 几乎涉及所有物种

· 行为主义: 关注有机体如何学习和检查经验影响行为的过程

· 行为学: 侧重于行为的功能

-- 适应性意义: 行为如何影响生物体的生存机会

-- 固定的行动模式: 由特定刺激自动触发的未经学习的反应

环境以两种基本方式塑造行为:

· 个体适应(行为主义): 行为受到直接环境和通过经验获得的能力的影响

· 物种适应(行为学): 基于基因的特征增强了物种适应环境能力,更可能传递给后代

习惯化: 对重复刺激的反应强度降低

· 通过不响应环境中的每种刺激物,使生物体节约能源

· 发生在中枢神经系统内,不在感觉神经元内 (如感觉适应)

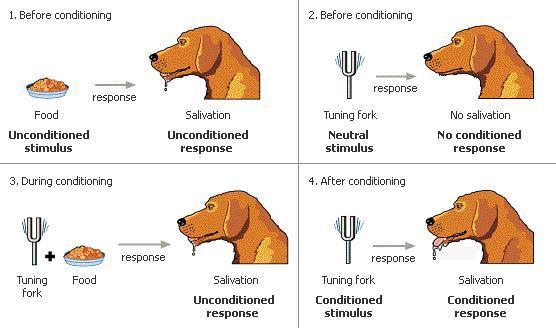

把 “条件反射 / 调节” 描述为一种普遍的学习过程,将其分为两种类型:

经典条件反射 (Classical Conditioning): 发生在自然反射对刺激作出反应时

学习将两个刺激(Stimuli) 关联起来, 使一种刺激产生最初只由另一种刺激产生的反应。

Pavlov发现,当刺激与食物相关联(Pairing)时, 狗会学会将刺激与食物联系起来, 并且会流涎

· 调节之前: 铃声 > 没流涎, 食物 (UCS) > 流涎 (UCR)

· 调节期间: 铃声 (CS) + 食物 (UCS) > 流涎 (UCR)

· 调节之后: 铃声 (CS) > 流涎 (CR)

Note: 配对 (Pairing) & 配对关联 (Paired Association) & 错误归因 (Misattribution)

经典条件反射包括将先前的中性刺激(铃声)与非条件性刺激(食物的味道)配对。这种非条件性刺激自然而然地、自动触发流涎作为对食物的响应, 这被称为无条件反应 (UCR)。

配对关联 (Paired Association) 的发生是为了让我们从我们的经验中学习。 从我们的经验中学习可能会使我们在未来避免麻烦,甚至有助于增强未来的经验。

错误归因(Misattribution): 归因 (Attribution) 是人们利用信息来推断 (inference) 行为或事件原因的过程。简而言之,这就是我们推断行为的方式。因此,错误归因将事件归因于实际上与它实际上没有任何联系或关联的事物。具体的错误归因,如唤醒错误描述(Misattribution of Arousal)和记忆错误描述 (Misattribution of Memory)。

明星代言本质上是配对关联

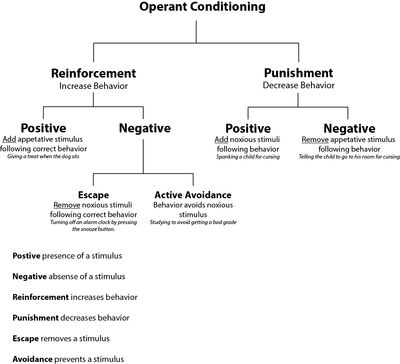

操作性条件反射 (Operant Conditioning): 发生在对刺激的反应加强时

这是行为受其后果影响的学习类型。

效应法则 (Thorndike) -- 在给定的情况下, 由不满意的结果后产生的回应将变得不太可能发生

· B. F. Skinner将操作性条件反射视为便于个人适应的自然选择形式

Ø Skinner box : 带拉杆的盒子,如果按压拉杆,食物进入杯子

Ø Skinner 发现, 随着时间的推移,老鼠会更频繁地按压拉杆

· 几种重要的后果类型

Ø 强化: 响应随着(由响应随之而来的)而加强-- 由强化机制(食物)引法

Ø 惩罚: 响应随着(由响应随之而来的)结果而减弱-- 由惩罚机构(触电)引发

· Skinner对操作性反射导致的行为的分析涉及三个方面

Ø 前因: 行为发生前被阻止的刺激

Ø 行为: 有机体进行的行为

Ø 后果:紧随着行为

行为主义的关键原则:

对新行为的奖励或惩罚,即“胡萝卜大棒”原则。该原则指出,奖励某人的特定行为会鼓励他在类似的情况下以同样方式行事。奖励强化了行为。相反,如果行为受到惩罚,则受试者不太可能重复这种行为。在行为主义中,人们既能学会做某事,也能学会不做。

强化 (Reinforcement) 手段分为:正面强化和负面强化(Positive Reinforcement VS Negative Reinforcement)。游戏中普遍的 reward removal, 是典型的负面强化手段。

· 正面强化 (Positive Reinforcement ): 通过呈现刺激(正向强化)加强反应

首要强化机制 (Primary reinforcer) : 生物体因为生理需要而感受到的强化机制 (例如 水,食物)

次要/条进化的强化机制: 通过与首要强化机制关联而获得强化特性的刺激(例如, 金钱

· 负面强化 (Negative reinforcement): 通过消除或避免刺激(负面强化) 加强反应

操作性灭绝:由于不再强化, 反应减弱并最终消失

抗灭绝性: 未增强相应持续的程度

· 正面惩罚 (Positive Punishment): 响应由于呈现刺激而减弱,通常会快速奏效。与正面惩罚相关情况不一定奏效。

· 负面惩罚 (Negative Punishment): 响应由于取消刺激会减弱,随着行为的发生立即产生的强化或惩罚比延迟发生的效果更强

· 延迟满足 (Delay of Gratification): 放弃立即可以获得的较小的奖励,以获得更满意的结果的能力

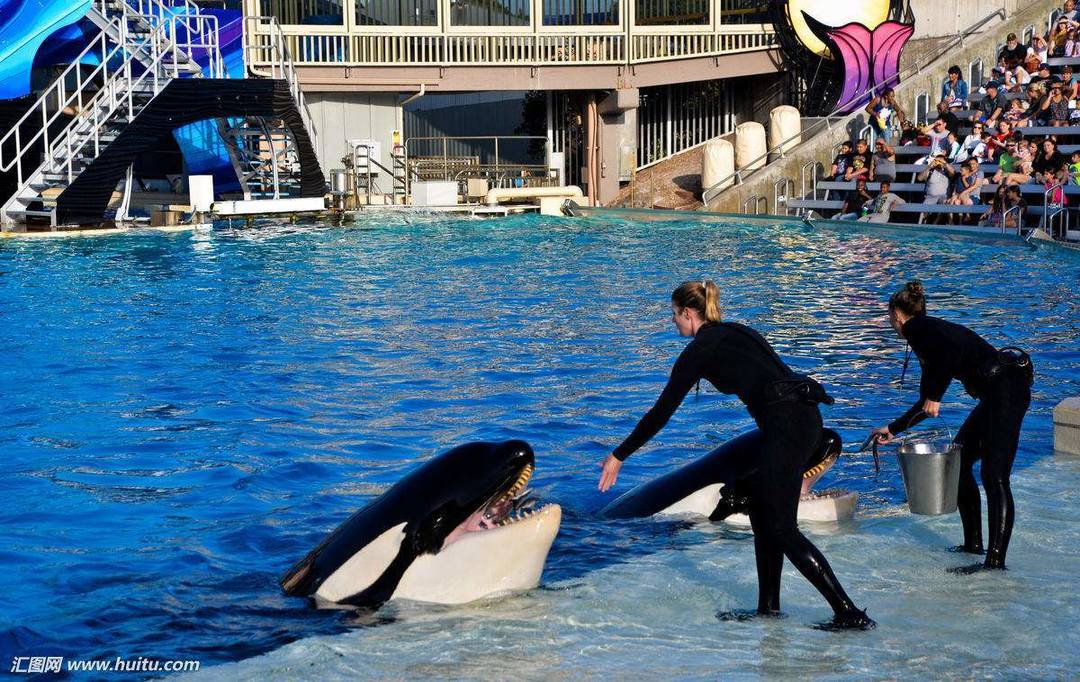

去海洋公园,看到鲸鱼海豹完成某个动作,驯兽师给与奖励。有奖励必有惩罚,通过奖励和惩罚来学习行为。行为一旦形成后,奖励和惩罚变为强化手段。而这种通过操作性条件反射达到行为学习和强化的手段,对年幼的,较低级的动物有效。

2010年,虎鲸发怒咬死驯兽师, 在场观众目睹了一切。虎鲸为什么会侵害一向给予自己奖励的驯兽师?

其原因:从小开始接受训练,逐渐掌握技巧了技巧,成年的虎鲸已相当疲惫。表演节目而获得的奖励不再是获得,而是每日必须遭受查验的痛苦。

学习理论阐明:

· 对年幼的,较低级的动物,奖励产生的乐趣的效果更明显

· 年龄越大,越是高级动物,乐趣存在反转效应

游戏中的正面强化:Points, Power-ups, Bonuses, Unlocks

游戏中的负面强化:挑战高分失败, 难度增加 / 对手威力增强

多人在线游戏中的社交强化 (Social Reinforcers):段位、排行榜、关系史

CRM 维持客户忠诚度,而进行的客户回馈和奖励,有时候无法奏效。喝咖啡盖章,累计一定数量可免费获得额外奖励等手段,我们前几次可能有动力去盖章,但是频繁使用这种手段,对成年人的效果收效甚微。而对学生用户, 却是很有效的客户维系手段。

这意味着,在游戏中需要个性化奖励。但是如何实现是个很现实的问题。

行为主义的一个关键特征: 基于可观察到的行为。这让收集数据并进行量化研究变得容易。

然而,对这一原则存在许多批评,包括

· 它无法描述在缺乏强化的情况下发生的学习(如初始语言学习)

· 它忽视强化行为的变化

· 它忽视任何纯粹的认知输入

目前学习理论对行为学习的研究成果某种程度上仍局限在行为本身。而认知过程是导致行为发生的必要过程,到目前对此尚没有了解全部。

We know what it is, but we do not fully understand how we get there.

小结:

这是用研定量研究的局限。为突破这个局限,引入定性研究。然而,定性研究采用的focus group 方式仍然无法完全避免偏差。因为,focus group 通过自我报告(self-report)的方式激发的是显式态度 (explicit attitude);而人的态度, 存在显式和隐式之分 (implicit attitude)。

这也是造成意向和行为之间存在缺口(intention-behaviour gap)的原因之一 。而用研,对用户态度的研究,最终形成的是对用户意向的判断,而不是对将要发生的行为的预测。

如,一个人宣称自己不是种族主义者,自己并不歧视农民工。甚至,在黑人和农民工面前仍表现得彬彬有礼。但通过眼动仪发现,在这样的情境中,瞳孔不止放大,而且瞳孔放大和缩小的频率变化频繁。

这是因为,受试者在极力试图隐藏自己的真实感受,产生了思维抑制 (thought suppression)。而思维抑制导致了回弹效应(rebound effect): 越是反复告诫自己不要想它,却在脑海中不停出现。

究其原因: 人的大脑更倾向于记忆 -- 生动的、显著的、以情感带入方式呈现的信息,这些信息一旦被记住,就会变得在记忆中的认知程度更强 (cognitively more available in memory), 在记忆中更加鲜活。

大数据告诉我们的是过去发生了什么, 而在精准判断用户真实偏好和预测用户行为方面仍存在短板。

因此,用研想要理解玩家行为,分析行为数据和互动内容,仍然不足,需要潜入到玩家群体中去。一定时间段的追踪和适当的回访也很有必要。

可爱的大神 Colin YAO 的 “蘑菇理论” 的大概是这样吧?希望,我没有理解错。

Section 2-2 最佳体验 -- Flow 心流

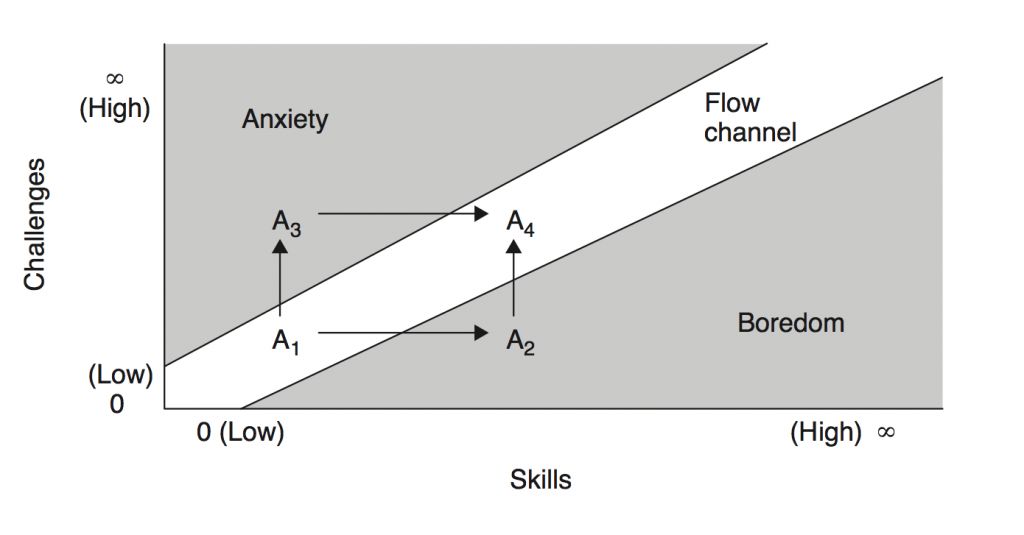

Flow 展示了我们在尝试完成任务时可能会经历的情绪状态,这取决于对挑战难度的感知以及对自己技能水平的评判。

如,如果任务不具有挑战性且不需要很多技能,那么我们可能会对这项任务产生冷淡的态度。但如果自己不具备所需的技能,面对一项具有挑战性的任务,很容易感到担忧和焦虑。

为了达到平衡,并在自己最好的状态下发挥作用,我们需要一个重要且有趣的挑战,需要完善的技能,以便相信我们能够应对挑战。这将我们带到一个可以体验“流动”(深度卷入并全身心参与活动)的状态。

在商业,艺术,运动或爱好等方面如鱼得水的群体中,可以容易观察到这种“Flow”状态。使得这些群体做参与的事情都比较容易,而且完全参与其中。

Flow 是让我们专注于某项活动的精神状态。当我们从 Flow 状态散漫下来,我们会切换到另一个活动中去。显然,让玩家尽可能长时间地处于 Flow 状态是游戏设计师的目标。

这个概念适用于人的任何活动,而使人处于 Flow 状态的因素却因参与的活动本身而异。对于游戏,需要考虑五个因素:挑战与技能,焦虑与厌倦,以及平衡所有这些因素的一个因素:难度或难度的平衡。

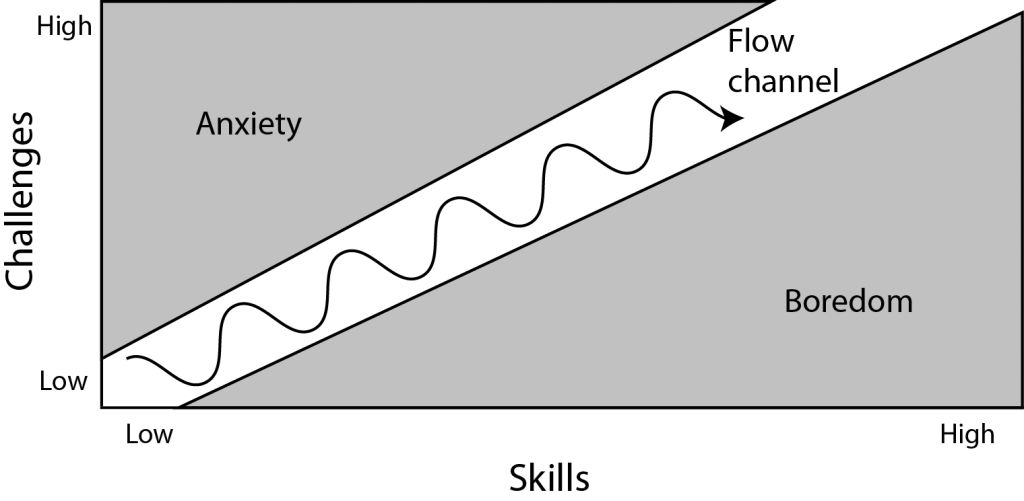

但这却过于理想化。以下两图阐述的方法,更具实际操作意义。

不止要留住玩家,应提供更好的游戏体验。这张图显示,游戏整体难度总是以特定幅度增加,以便留住玩家。但是,按某个固定难度系数, 略微降低和提高难度,使得玩家对游戏感觉舒适和满意。

通过一个例子可以更好地理解:在射击游戏中,一开始玩家只装备了基本武器,可以较容易地用基本装备和技能击败敌人。游戏继续,玩家得到一个新武器,使自己更具威力。而理想化的游戏设计思路是立即增加敌方的威力,根据玩家的新状态提供新的挑战。

然而,根据这张图片明示了,暂时不应内增加敌方的威力。这样一来,玩家就会享受短暂的强大感觉,自己正取得进步的感觉也会加强。但是,过了一段时间,需要赋予玩家更多挑战,以免玩家进入无聊和厌倦的状态。

所以,适当降低和提高难度,让 Flow 呈现变化曲线:一方面使玩家保持 Flow 状态,同时让玩家感受到自己玩游戏付诸的努力有所回报。即,玩家体验到玩游戏获得了奖励或某种益处,玩家会继续下去。

当然,让玩家在变化的 Flow channel 中保持 Flow 的状态并不容易。

如,拼图游戏或猜谜游戏等益智游戏,既需要确定每个具体任务的难度,还要顾及每个阶段的难度,还要平衡整体难度曲线。每个阶段都引入一个新的特征,让玩家重新整理到迄今为止学到的所有技能和机制。

小结:

玩家作为初学者时,难度级别较低,会令他们很开心;熟练度和技术水平提升后,提高难度,玩家才能体验到乐趣。

沉浸理论,在20年前仍然是用来解释“乐趣”的一个强大理论。浸入曲线,是否可以持续不断上升?

一个人无法只活在一种情境中。一个人多种需求,有学习的需求,谈情说爱的需求,也有玩其他游戏的需求。所以,重要的不是如何让曲线无限上升,而是通过设计形成陡峭的曲线。

玩家之所以会不断尝试新的游戏,是因为: 在曾经玩的游戏中,没有体验到水平的明显的提升;而在尝试新游戏的时,当然是作为初学者,因此体验到了技艺快速提高到乐趣。如果用另一条曲线来表述玩家表现 – 这阶段的曲线当然是陡峭的。

Section 2-3 自我决定 Self-Determination Theory, SDT

自我决定理论,被认为是一种比其他传统心理学理论更具有趣味性的立体论证

自我选择和自由选择非常重要。我们在做某事时感到乐趣,是因为是自我选择和自由选择的结果;无论多么有趣,如果受到外部压力所迫,就会失去兴趣。

这与控制感 (Sense of Control)有关。

如,考试成绩不理想,于是下决心不再追剧。刚坐到桌子前,妈妈进来就问:“你在干嘛,还不学习?!”

如,工作一天很累回到家,想着躺十分钟再去管别的事情。这时,女友说:“你怎么就躺下来了,家里还有好多事情,还不去。。。?”

即使是同样的行为,如果由他人替自己决定的或是自己被迫决定的,就会失去对这些行为的意愿。

我们关心动机的原因 -- 如何调动自己或他人采取行动。

人经常被外部因素所影响,例如奖励制度,成绩,评估或他们担心别人对自己的看法。

然而,同样经常地,人的动机也从自身,利益、好奇心、关怀或长久以来的价值观。这些内在动机不一定得到外部奖励或支持,但它们可以维持激情,创造力和持续的努力。

作用于人的外部力量与人性内在的动机和需要之间的相互作用是自决理论研究的核心领域。

自我决定理论(SDT)是研究人的动机和个性的一个广泛框架。SDT阐明了构建动机研究的元理论-- 一种定义内在和不同外在动机来源的正式理论,并描述内在和外在动机在认知和社会发展以及个体差异中的各自发挥地作用。更重要的是,SDT的主张还关注社会和文化因素如何促进或损害人们的意志和主动性,以及人的幸福感和表现。支持个人的自主, 能力和相关性的条件被认为是培养最有意志高质量活动的动机的参与形式,包括提高表现,持久性和创造性。

此外SDT提出,在社会情境中,这三种心理需求中的任何一种得不到支持或挫败的程度,会对该情境中的体验产生强大的不利影响。

因此,SDT框架对理解与行为相关的实践和结构具有特殊意义,这些实践和结构可以增强与减少需求满意度及由此产生的全部功能。

自我决定理论的三个关键要素:自主性,能力和关系

Section 2-3-1 竞争力 Competence

从玩家角度看竞争力:

竞争力, 即 感受到进步和成就。其他类型的休闲活动,比如, 健身的效果在短期内达成,无法轻易让人感受到自己取得了进步,没有毅力的话是无法坚持下去的。但是,游戏很不一样,哪怕稍做努力,立即可体验到努力的效果。

游戏之所以能激发玩家的主动性并产生维持关系的意愿,是因为游戏的关键要素 -- 竞争。

当我们与别人竞争时,我们体验到乐趣。

根据社会比较理论,人总是有意识或无意识地将自己与他人比较。

希望比别人更优秀,并为此努力,让人感到愉快。竞争是人类社会不可或缺的基本心理因素。

人,作为物种之所以存活的现在,某种程度上是竞争的结果。

竞争触发强大的动力和自主决定的意愿,玩家的持续参与是对此很好的诠释。

有意义的进展:

好的游戏能让玩家体验到自己正迈向既定目标。 随着时间的推移,玩家的技能会提高。 目标是分阶段实现的,通过实现一个又一个嵌套的短期内可实现的目标,最终导致总体目标的成功。

因此,好的体验应该是富有挑战性的。

玩家评判好的交互体验,很多时候提到了"反馈”这个词。玩家认为好的交互体验需具备:

“有意义的信息”应显示进度,而奖励必须有意义。从长远看,无意义行为的奖励对激发内在动机是不利的-- 如果玩家觉得无聊和/或交互体验糟糕,他们会离开。人,包括动物学习某个行为,并非都是通过奖励。短期内,失败引发负面情绪沮;但失败会让人从中吸取经验,长期来看,对人的适应能力是有益的。因此,游戏允许玩家失败,哪怕有时候不是以那么应该优雅的方式。

玩家对电竞直播抗拒心理:

但是玩家,尤其深度对电竞直播的抗拒心理是客观存在的。

究竟为什么会存在这种抗拒,原因是多方面的,是否能体验到真正的乐趣是非常重要的原因。

电竞直播对 “竞争”这个要素,尤其对竞争过程进行了强化,参赛的选手都是技术水平很高的玩家,这表面上看起来是正强化,但对于有些玩家产生了负面影响 -- 玩家产生了挫败感,因为社会比较无处不在。

电竞直播导致了深度玩家将自己和电竞选手进行比较,产生了负面的消极的情绪。挫败感在深度玩家中尤为强烈,短期内影响在线时长和付费意愿,最终影响用户留存。

关于成本,仅市场营销方面获取新用户的成本是维护老用户的至少几倍。游戏维持盈利的关键不是一味地扩大用户规模,而是维持留存度,并促使留存的用户反复付费。

目前尚不知道:对多数玩家,尤其对深度玩家最有说服力的差距是多少,以及可接受的差距区间:最高和最低水平。

因此,电竞直播中内容的呈现方式。包括观众触点的激发手段;以及电竞比赛参赛选手的选择如何能激发多数深度玩家的乐趣是需要考虑的问题。

Section 2-3-2 自主性 Autonomy

自主性的本质是自我选择和自由选择的乐趣。与之相关的是“禁止“。尽管亚当和夏娃被反复告诫不要吃禁果,可二位还是吃了-- 偷偷地,并且体验到了乐趣。

做明明不让做的事,是自主性的充分体现。因此,禁止比强迫有趣得多。

选择,控制和个人偏好是导致深度参与和忠诚的必要因素。

游戏也是如此。

如果游戏成为学校的强制课程,要求学生每天必须玩一个小时并汇报结果;或基于盈利的目的被迫组队每天必须打排位,玩家会立即失去兴趣。

Section 2-3-3 关联 Relatedness

虽然竞争是人类社会不可或缺的基本心理因素,但因为自己想要超越别人而下定决心并付诸行动。这并不是乐趣的本质。

人类是社会动物。相对于其他动物,如大型哺乳动物,在力量上人处于明显劣势,在进化的过程中不得不寻去与其他物种共同生存。因此,从别人那里得到同情,与他人分享并形成亲密关系,维护亲情等行为让我们带来心理安定。

人总有与他人互动的心理需求。人与人之间存在相互依赖。人本质上有寻求与他人的关联的动机,但这种关联必须是有意义的。

与自己一个人相比,和他人一起共同进行某项活动时,我们感受更大的乐趣或下意识地认为自己感受到了更大的乐趣。

哪怕共同进行某项活动是通过网络达成, 相互依赖的关系是虚拟的,无需人与人之间直接接触。

游戏创造了有意义的社区,使玩家在运行机制之外评判游戏成为可能。在这个社区中,每个玩家都有自己的观点和目标。

人性中的关联需求的重要体验是社交关系的建立和维护。而是否建立社交关系,很可能是在看到对方头像的那一刻已经做出了判断;而并非在玩游戏的过程中建立的。也就是说,建立社交关系的意向很可能比我们预想的要早很多。

如, 我们看吐槽大会时,会禁不住笑起来。并非单纯地因为内容有意思,而是人与人之间相互依赖氛围影响了情绪。

可是某天,偶然想起这个节目让人发笑的触点,再去看这个节目的内容呈现方式发现:嘉宾的发言,和其他嘉宾的互动,现场观众的反应和笑声其实是事先经过预演和精心彩排过的,甚至包括看似随机选取的观众的表情,切入点和切入时间,都经过事先充分的考量。这一切都是为了保持观众的乐趣。通过操纵产生乐趣的可能性是发自内心的乐趣的至少 20倍。

然而,这种通过外部刺激, 人为操纵内容的呈现方式触发乐趣的手段存在隐忧。因为对感官输入信息的反应,存在个体差异。对一些人有趣的内容,对另一些人无法体会乐趣。当乐趣是通过操纵达到的,而非发自内心,会触发主动思考和审慎的分析。

脱口秀这种类型的娱乐形式,人为操纵内容呈现方式造成乐趣被夸大,导致观众认为自己被愚弄了,观众心理很不舒服。观众的动机是放松,让自己发自内心的笑一笑,却发现连笑一笑这种基本需求的实现却是自己无法决定的;而通过观看这个节目形成的关系– 哪怕是虚拟的,却是操纵的结果。观众意识到“关联“是虚假的,会试图摆脱由虚假关联性产生的社交关系。有了这样的体验,观众的收看意愿会严重降低,于是用户参与度,甚至留存都是不可忽视的问题。Don’t make me think!Don't lead me to analyse it !

这一点,微博转发体现的淋漓尽致。微博用户之所以转发某个内容到自己的主页,是因为体验到了关联性。可是,获知这个内容本身是虚假的,用户会立即删除。

人的认知过程(Cognitive process)存在双加工(Dual-process /Dual-systems):

隐式过程 ( implicit-- automatic, unconscious processes 自动, 无意识 )

显式过程 ( explicit-- controlled, conscious process 受控, 有意识 )。

而最好的体验并不等于其中一过程或两个过程的结合。

最好的体验应该让人记忆深刻。The best experience is the most memorable experience.

小霸王其乐无穷啊!

Section 3 替代行为 Substitute Behaviour

人活着无法随心所欲,做自己想做的所有事情,也无法达成所有愿望。愿望很强烈却无法达成,导致认知失调(Cognitive Dissonance),造成心理不适。

游戏对背负负面情绪的我们,是出路一样的存在。

在游戏中实现现实物质世界中无法做的事情,甚至获得在现实物质世界中不可能获得的尊重。

通过替代行为让自己满意。

实现一个既定目标的过程中,因为受到阻碍而无法实现。那么可以通过实现其他目标来满足最初的需求。

我们在游戏中体验到乐趣,游戏将我们从未实现的梦想的压抑的中解脱出来。

小结:

以上,简单介绍了传统的心理学理论对“乐趣“的解释。

然而,这些理论存在局限性: 无法充分解释“乐趣”是否必须通过实物载体才能体验到。

玩家的行为和乐趣的体验可以充分解释这种局限性。

如,根据玩家的分数或级别衡量他们的技巧和水平,分为不同段位。但是,这并不意味着高段位的玩家比初学者体验到更多的乐趣。即,本质上作为一种情绪体验,“乐趣”无法用分数这种具体的指标来区分和衡量。分数和技巧都有玩家这个实物载体,但“乐趣”不一定必须通过实物载体为媒介才能体验到。

因此,用研哪怕采用定量和定性研究结合的方法,仍会存在偏差,这和研究方法无关。

情绪的构成包括情感成分和认知成分。到目前,关于情绪的不同成分及其影响,心理学还没有取得具有普适性的研究成果。

Part 3 进化心理学理论解释 “游戏的乐趣”

进化心理学是心理科学一种研究方法,将来自进化生物学,认知科学,人类学和神经科学的原理和研究成果与心理学的其他原理相结合,以绘制和映射人性。

进化心理学不是心理学的一个特定分支,例如视觉,推理或社会行为的研究;而是一种思考心理学的方法,可以应用于心理学的任何主题 -- 包括情绪。

进化心理学通过对非进化产生的适应性问题的分析,将认知科学的概念和方法应用于与情感研究相关的许多课题。

Section 3-1 荷尔蒙 Hormones

在为小盆友选择玩具的时候,哪怕是刚出生的婴儿,我们也会根据性别不同,选择适合的玩具。

我们为什么会考虑到性别差异? 男女对乐趣的认知存在性别差异,通过长期进化过程形成的荷尔蒙的作用来解释的。

荷尔蒙导致的对乐趣的不同反应存在于动物中。对于像汽车,机器人这种移动的玩具,雄性会做出反应;而对于人偶这种玩具,雄性和雌性都会做出反应。

话说有位父亲想培养出帅气的女儿,于是送了个汽车玩具。结果,女儿给汽车盖上了被子,和给娃娃盖被子一模一样。

那么,这种性别差异是父母教导男孩得玩汽车或玩具枪的结果吗? 这是因为荷尔蒙的作用。

但必须明确的一点:心理学上区别男性和女性不等同于生物识别。

一个女性可能有男性心理,或者一个男性可能有女性心理。在胎儿时期受荷尔蒙的影响因人而异。

Section 3-2 镜像神经系统 MNS

乐趣来自于沉浸感,这与镜像神经系统 (mirror-neuron system, MNS) 有关。

这是为什么,就算是讲同一个笑话,配合肢体语言,模仿声音,这样的方式让人更容易体验到乐趣。

人脑中的镜像神经元,导致人只要看到或听到一些东西就会产生反应,就像自己亲身体验到的一样。

因为镜像神经系统的作用使得间接学习成为可能,这是只有高中生物才有的功能;使我们能够在看书和电影时感受到如同亲身体验到而得到的乐趣。

沉浸感越好,越有趣,如同自己亲身经历的那样,给人带来乐趣。

在这方面,比起其他娱乐形式和媒介,游戏具有很大的优势。游戏的真实感、生动性和动态活力,让玩家沉浸在目标中,从而增添乐趣。

Part 4 行为经济学理论解释 “游戏的乐趣”

行为经济学是经济学中发展最迅速的领域之一,并逐渐成为主流。

行为经济学对经济学中的理性假设以及自私偏好假设提出了强烈的质疑。

虽然传统经济学确实承认了不完全理性的可能性,却认为这些错误总的来说会抵消掉。

相反,行为经济学已经表明,这些错误可能在一个方向上累积和滚雪球,导致与传统经济学预测的结果截然不同的结果。

行为经济学还强调了情感在决策中的重要性,框架效应(Framing effect)对决策结果的影响,以及为风险和随时间推移下的决策提供更丰富的决策理论,并在战略互动中提供了新的解决方案概念。

从这个意义上说,行为经济学提供了新的理论来解释新出现的证据,这些证据既可反驳,又基于强有力的心理学原理。

行为经济学一个关键学说:人作为决策者并非完全理性, 也并非完全不理性, 而是有限理性 (Bounded Rationality)

关于情感在决策中的重要性,享乐动机 (Hedonic Motivation) 是重要的研究课题.

Section 4-1 心血辩护效应 Effort Justification Effect

这可以通过宜家效应来解释,一定程度的困难可以增加了乐趣。但是,只有玩家认定困难有意义的时候才会出现宜家效应。

宜家是什么?我们订购宜家家具,将获得的制作材料,而不是成品家具。但是,这种材料不是家具的主要原料。家具,处于一定程度的组装状态。然后,我们自己组装完成家具成品。如果家具的完成困难程度标记为100%,70%由生产商完成,30%由最终消费者完成。于是,我们作为消费者体验到了比购买成品家具更多的有趣,因为成品有我自己的辛劳,包括时间,体力和情感的投入。

半成品蛋糕粉的选择,相对于完成度很高,只需加水即可调制而成的产品,父母更倾向于选择有一定难度,需要付诸一定程度劳力的产品。因此,需要加入水,牛奶和鸡蛋的半成品蛋糕粉,更受欢迎。

小结:

为了乐趣,需要对已经以某种形态存在或以某种完善程度存在的事物,赋予一定程度意义。

通常认为,约 7:3 是比较好的比例。这只是一种心理上的区别,所以不必在游戏中准确地采用这个比例。

重要的是,简单容易上手的游戏并不好玩。

Section 4-2 自我效能理论 Self-Efficacy Theory

挑战和解决问题时的成就感是自我效能的基础。

能够实现既定目标的自我效能感影响着生活中的各个方面。

自我效能感低 (low-efficacy)的人对自己缺乏信心,在设置目标时会有意无意地降低目标,心理承受能力较弱,付诸努力的持续性较差。

自我效能影响控制感(sense of control)。

自我效能高 (high-efficacy)的人能把控自己的生活,相信自己的行为和选择决定着自己的生活;而自我效能感低下的人认为生活在自己的控制之外。

控制感决定遭受压力的程度,而且控制感丧失是愤怒控制障碍的原因。一定程度的控制感尤其重要。

因此,赋予玩家自我效能的成就感是游戏乐趣的重要意义。

除了具备能让玩家体验到乐趣的有效的规则和方法之外,游戏目标的设置需合理,可以让玩家通过努力至少达到目标,让玩家体会到至少这款游戏值得一试,可以继续玩下去。

Section 4-3 峰终定律 Peak-End Rule

乐趣是一种体验,还是记忆的一部分?记忆有多正确?

峰终理论阐述了一种心理规则: 人对经历的事件判断取决于在高峰期(最激烈的时刻)以及体验或事件结束时的表现,无论是否愉快。即,对体验的判断不是基于整体而来,而是进行了“截取”

根据峰终理论,我们对过去的经历(愉快或不愉快)的记忆并不对应于正面或负面情绪的平均水平,而是对情节的最极端点和事件的结束。研究结果表明对过去事件的评估似乎是由体验的“snapshots”的加权平均值决定的,因此忽略了它的实际持续时间。这些典型的时刻与人应用代表性启发式进行判断的内在倾向有关,这是典型的认知偏差。

想象以下,以下两个情境:

这时是何体验?

你如何评价这款游戏?前20多分钟,很无聊吗?

就因为最后的2分钟,给你留下了深刻的印象,能说这是个有趣的游戏?

这时的体验呢?

真的是个烂游戏?或,结果不重要,不管输赢享受过程了,所以这游戏还行?

根据峰终定律,人认为特殊的生动的体验会更有趣。

如:我们回想一部电影的时候,记住的是情节的高潮部分,让自己产生共鸣,激发自己深刻情绪的部分,这和情绪是否积极或消极无关。

如:请客户吃饭经常去一家米其林餐厅,对餐厅的氛围和食物的味道敏感度越来越低,体验到的乐趣越来越少,且乐趣的强度明显降低;而一直吃公司餐厅的饭菜,一个月或两个月只去一次该餐厅,我们对餐厅的氛围和体验截然不同,我们体验到了乐趣。客观现实是还是同一家餐厅,而且根本没换厨师。

那么,给玩家提供 最强烈的体验 -- 峰值体验是否意味着满足乐趣?答案是否定的。

因为另一个要素 -- 结局, 非常重要。那么,把最强烈的体验布置在哪里?

比起刚开始就给玩家留下深刻印象,把最强烈的体验布置在最后,给玩家更大的乐趣。

但不要对峰值定律产生误解,因为比起一瞬间的体验,更有趣的是事后回顾过去发生的情景。

如:费了九牛二虎之力,终于拿到了梦寐以求的雇主的 Offer,那一刻的感受是深刻的,强烈的;但是进入这家公司工作一段时间后,不自觉地注意其他公司的招聘广告。

小结:

乐趣”的特性– 乐趣具有很高的“挥发性”, 而且人会对此越来越熟悉-- 这是厌倦的开始。

Part 5 技术改变了 “乐趣”

现代社会一定程度上靠信息驱动。

智能手机已经普及,在使用智能手机方面,孩子和成年人之间的边界正在消失。孩子和大人一起看喜欢的动画片,甚至有些动画片的用户主体是成年人,而不是孩子。在使用智能手机的频率方面,甚至学生有超过成年人的趋势。

由于已经开始商业化或处于最前沿的VR和AR技术,人与物体之间的界限将会变得模糊。

那么,需要做些什么才能找到新的乐趣?简而言之,应该让陌生的东西变得新鲜,然旧的东西变得更加令人愉快。

新技术不断地演化,但对新事物的接纳程度包括对新技术的尝试存在年龄差异。尤其,在进入青春期之前已经有使用智能手机的人和在进入青春期才开始接触智能手机的人,对事物的感受完全不同。

而到了一定的年龄,就很难从新事物中找到乐趣,却在回顾过往的过程中体验到乐趣,这个时间间隔约为 25 年。如果想找到新的具备规模的需求用户群体,不妨查看一下 25 年前流行了些什么。星际争霸仍然有稳定的用户群体。

人的认知功能相当复杂,没有一个心理因素可完全独立实现某个认知功能。

事实上,一个简单的认知功能的实现,需要不同的心理效应的相互作用。

考虑到,绝大多数读者可能不具备心理学相关知识和经验。因此,只通过说明一个心理效应来解释“乐趣”

值得注意的是,本文中说明的心理效应和心理学 “自我” 这个概念密切相关。There is multiple layers of "Self" in psychology.

在游戏中,“我”既作为玩家而存在,同时 “我” 还是消费者存在,更重要的是游戏中的行为包括消费,都是判断和决策的结果。因此,将游戏用户视作决策者,通过研究游戏用户的决策过程来理解他们的心理和行为是更好的方式;也只有把游戏用户作为决策者来研究,才能更好地理解用户的动机。

作为决策者,决策过程中对价值的判断和对决策结果评判尤其重要。行为经济学对于 获得和失去(Gains and Losses) 相关课题的研究,对理解游戏用户的心理和行为具有实际意义。

心理学对 “乐趣”的研究始于半个世纪前,行为经济学的相关在1970年代获得了突破性进展。然而,无论心理学还是行为经济学,只回答了是什么,为什么的问题。至于如何发生的,神经科学给出了明确的答案。但由于神经科学起步较晚,对个人决策尤其情绪对决策的影响的研究,是近 20年的事情,仍存在大量的不可忽视的互相矛盾研究结果,因此需要通过进一步的事实证据来验证。

因此,将神经科学的发现和认知过程的关系视为 "高度相关” 而不是 “因果关系”才能避免出现不必要的偏差。That is, there is correlation rather than causation.

写文章来记录学习的过程,因此并不高产。到目前,本账号同步发布文章的平台如下:

TapTap社区 (Gaming Mind)

腾讯游戏学堂开发者社区 (Gaming Mind)

微信公众号 (游戏心理Gaming Mind)