海彼CEO王嗣恩:创新太难了,我们每年要做20次以上的玩法测试

2023/07/2798 浏览综合

文 / 手游那点事 Sam

今天(7月27日),由数数科技主办的2023游戏数据驱动大会在上海召开。会议当中,海彼游戏CEO王嗣恩应邀进行了演讲,分享了团队从《弓箭传说》到《弹壳特攻队》发行过程中提炼的“爆款秘诀”,以及公司所坚持的一些立项原则。

以下是手游那点事整理的演讲内容:

感谢数数的邀请,也很高兴看到有这么多中外的嘉宾参与。很荣幸能够为大家做一些简单的分享。

我们海彼对自己的定位一直是在「中度休闲」领域,希望能够为玩家带来长线的游戏。在此之前,我们也是比较早去走通了IAP加IAA混合变现的挑战。

目前来说,其实我们也遇到了一些困难。首先是IAA在下降,我们需要进一步去探索IAP模式,这就使得付费的深度要不断去增加,这是最近的一些变化。另外一些挑战则是整个行业都在共同面对的。

首先,玩法创新已经变得非常困难。尤其是很多重度游戏,它也会去加入一些休闲玩法、并将其作为广告素材。这就使得我们的获量成本大幅度提高,对中度休闲赛道来说并不是什么好的体验。这一现状是整个行业有目共睹的,我们也在面对这种情况加以探索。

另外,我们也正在关注和使用全新的AI技术,为自己的工作流带来一些变化。19年到现在几年过去,我们从《弓箭传说》爆火到现在的《弹壳特攻队》、以及中间发行的一系列其他作品,在发行过程当中其实是有很多变化的。

像最开始《弓箭传说》出来的时候,其实我们的发行是以获量为主,并没有进行更多的一些精细化、本地化的发行。直到《砰砰法师》出来的时候,我们发现随着游戏系统做得更有深度,它的区域化发行也是需要做一些精度调整的。

所以,现在我们会针对不同国家去做本地化发行,不仅仅是要做更local的语言翻译,还包括要针对一些区域的不同文化做客户沟通,以及更好的社区维护。

至于获量层面,我们最开始就是纯粹地买量。18、19年那时候还不是红海,全球都是很低的价格,随便就能到一块钱以内。但是到后面中国厂商强势出海,加上国外厂商也开始在手游端发力之后,市场就很快变成了一片红海。

于是,我们也开始在发展过程中探索更多手段。比如在产品发行的初期,用网红进行直播预热或者进行其他合作。这些网红需要跟产品的用户群体高度相关,有些是游戏博主,另一些可能是跟游戏相关的生活博主。

这些预热会带来一些具有很好传播效应的梗或段子,到积累起病毒式传播的时候,后续正式宣传就有可能成为一部分比较便宜的素材,如果跟你的玩法视频或者其他的创意视频结合起来,就会形成丰富的素材库,这是我们去年开始一直在做的一些事情。

在发行到一个阶段,一般来说三个月左右,你会发现在中度休闲赛道开始出现很大的买量瓶颈。要突破瓶颈需要完全不同的一些渠道,像台湾地区、韩国、日本的线下媒体,以及类似地铁站、楼宇广告这些,其实是能起作用的。

我们在台湾地区的实验比较成功,因为相对熟悉,区域也比较小。所以在这一块,我们突破线上推广服务的尝试在线下取得了非常不错的效果。至少ROI是打正的,并且能够让你的用户群体产生又一次破圈。

另外就是商业上的一些探索。最开始《弓箭传说》出来的时候,就是一套天赋加装备系统,这样其实付费变现还不够好。经过几个游戏的探索,包括《砰砰法师》到《Kinja》,再到后面《SSSnaker》,每一个游戏我们在IP设计上其实都在进步,变现能力也在逐步增强。

我们基本遵循了一个「逐渐进化」的过程,而不是直接去套某个验证过的卡牌玩法,或者某个特别好的东西。我们非常希望在每个游戏的进化过程当中,它的付费变现设计是跟我们的玩法内容高度搭配的,这样才会既具有长线的玩法内容,又能让变现达到一个新高度。

当然,即使现在的IAA占比已经非常低,有些时候可能连10%都不到,我们也还是会坚持去做。其中一个主要原因是,如果一款大DAU产品,有90%以上的用户不产生收益,就会导致我们在玩法设计上忽略可玩性层面,会更多地像某些重度游戏一样,纯粹只做付费深度。当可玩性下降之后,游戏的生命周期和口碑都会摊割,因为我们不能像有些游戏一样,有非常强劲的长线收入。

所以这就是为什么即使只有10~20%之间的比例,我们依然坚持让免费玩家为我们产生一定收益。给研发反馈一个理由,为免费玩家提供平等的服务,这是我们所坚持的一项原则。

另外,我们还是始终把长线的内容放在第一位。尽管竞争越来越激烈,我们也一直在探索让自己的系统有更好的变现程度。但我们在过程中会一直把“度”把握好,就是不把免费玩家给卡出去,不存在一定过不去的点。再不济每天看20个广告、拖几天时间也能过去。我们基本上每个月都会有些新玩法、新内容引进,而不是用一个付费的「坑」把更新补起来。

另外在新产品制作的时候,我们还会考虑到「单局玩法」是首先要坚持的。虽然我们有规划ROI,至少要满足最本质的ROI打正才能大规模去推广,但是团队依然坚持在创作过程中保持做很好的单局玩法。好的单局玩法在商业收益上其实能带来比较好的结果,除了买量的部分还会带来很多其他的收益,例如自然量。

自然量主要来自哪里?如果一个班的学生里面有一个人玩,就会带动整个班一起玩,还会有一些人去做视频分享,其实主要就是来自这些渠道。这些自然量会增大你的相关搜索以及相关推荐,尽管你买量的时候看起来好像自然量的占比很低,但其实根本不是这样。只要买量便宜,一般来说自然量就高,原因是算法会强制把你自然下载的东西也归因到那里去,只要用户有看过。

所以不要看后台的归因的买量自然量占比,而是只要价格足够便宜,自然量一定是起很大的作用。这也是我们坚持创新单局玩法的另外一个考虑。同样的素材我们去买便宜,不是因为买量能力强,而是因为我们的玩法确实能够让人口口相传,带来很多的自然传播,以及推荐算法上的优待,这个因素是很大的。所以不同的游戏去买量,结果不一样的原因就在这,归因将自然量都包进去了。

另外呈现出的一些变化是,我们从《弓箭传说》到《弹壳特攻队》,其实「进化」这个东西是很难控的,下一个变成什么东西我们也不知道。其实我们有尝试做更多题材的《弓箭传说》,因为外面有很多换皮产品,我们想自己能不能也在内部做一个不同题材的项目,但实际上效果不好。

直到后面「割草」玩法出现,在视觉上产生了爆炸式增长,有非常明显的变化,我们才走出了下一步。当屏幕里面已经有过千个怪的时候,对手机来说可能已经到了极限。那么在俯视角射击+Roguelike这条道路上,下一个形态到底是什么我们也不清楚,但肯定在视觉效果上会有明显的不同。

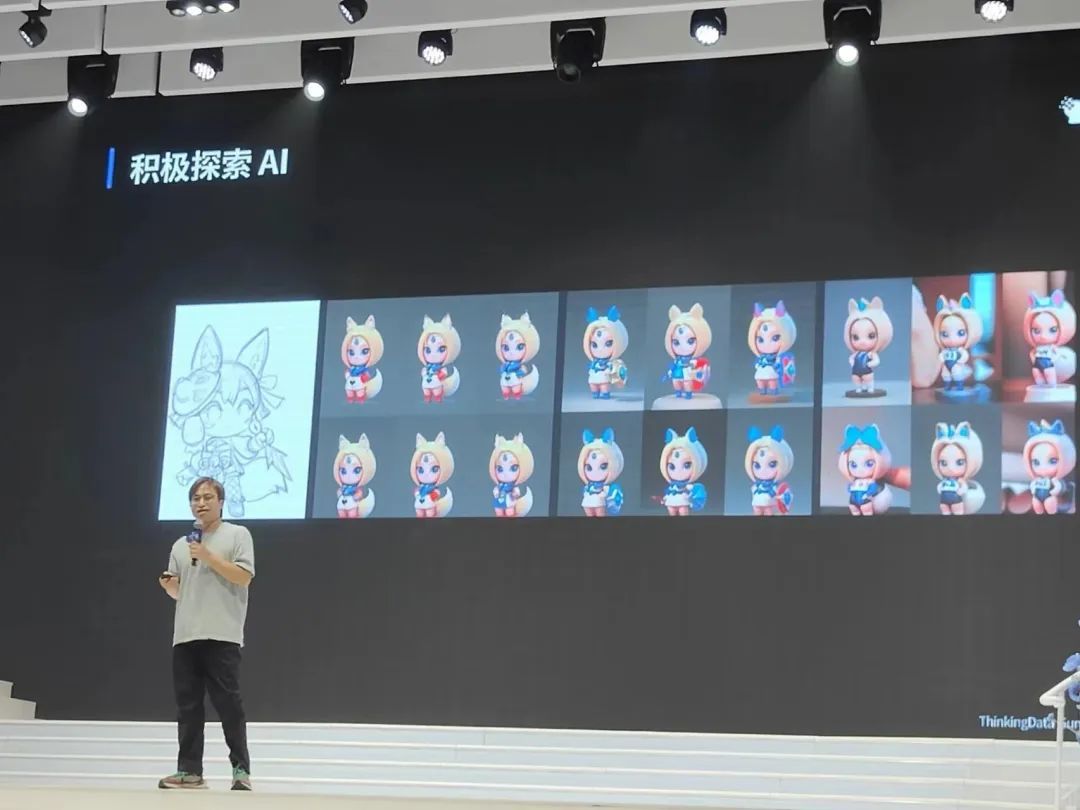

另外,我们从今年年初开始积极的探索AI,我们认为AI在未来是一定会改变游戏行业的,创造的工作流会重构游戏的制作,这是肯定的事。

那我们该如何去看待它?我觉得从公司的管理层面提出了新的要求,不能把AI的美术给美术去探索、把AI的文案给剧情去看,因为他们可能默认会反馈AI不靠谱,甚至还不如我画的。所以才要督促高层去重视,然后有专职岗位去探索,使得它形成的成果去重构工作流,这样才会有不错的效果。

但是AI肯定不是万能的,我们不能寄希望于将来很多事情都可以用AIGC完全替代。事实上我们也发现很多真正在美术以及文案方面将AI利用好的,往往也是行业专家或者美术大牛。

因为只有拥有对应的专业技能,才知道如何提炼关键词和如何优化整个过程。好的AI模型其实也是要经过很长时间的深度学习和迭代,才能做出好东西来的,不是说给它一个关键词就能出一个好的成品,对不对?

所以AI其实并不是想象中那样万能的,至少在现阶段不是我们想象中对行业的颠覆。但在未来可能会是,所以我们要积极去拥抱它,在不同的阶段用不同的业务让它慢慢参与到我们的工作流当中。这就是我想分享的,谢谢大家。