你玩的这些游戏内容,原来都是AI做的

03/0799 浏览综合

如今,越来越多的玩家已经能享受到游戏产品与AI技术结合带来的利好,不过在海面之下,AI带来的暗流也在涌动。

作者:三溜

图片:源于网络

最近,游戏产品接入AI技术的案例越来越多,两个行业结合的步子也迈得越来越快。

前段时间,《和平精英》官宣成为首款接入DeepSeek的游戏产品。应用方式是让游戏产品的数字代言人“吉莉”脱胎换骨。得到AI技术加持的吉莉姐除了能够与玩家进行日常对话之外,能够为玩家提供游戏知识技巧、技战术分析与教学等内容,在游戏内还可以识别玩家语音。

《逆水寒》是另一个典型案例。年初,这款游戏通过接入阿里的通义大模型、百度的文心大模型、MiniMax的abab大模型、月之暗面的Kimi大模型、字节跳动的豆包大模型组建了AI NPC女团,与AI技术的结合进一步加深。

当然,对于《逆水寒》玩家来说,这已是“基操”,毕竟在过去,该游戏产品的捏脸、创作诗词、NPC等游戏内容中已经大规模使用了AI技术。

除上述之外,更多品类的游戏产品中,玩家能感受到的AI内容也越来越多。比如《蛋仔派对》基于AIGC打造的乐园地图生成器,已经被大量玩家使用以创建更丰富的游戏地图。《元梦之星》也有类似的操作,通过GiiNEX AI游戏引擎打造UGC关卡设计工具,这两款产品均是依靠AI技术来为玩家提供便利,赋予游戏产品能将不同玩家的“脑洞”具象化的能力。

行业内AI技术案例已经比比皆是。

01 为何游戏必须拥抱AI?

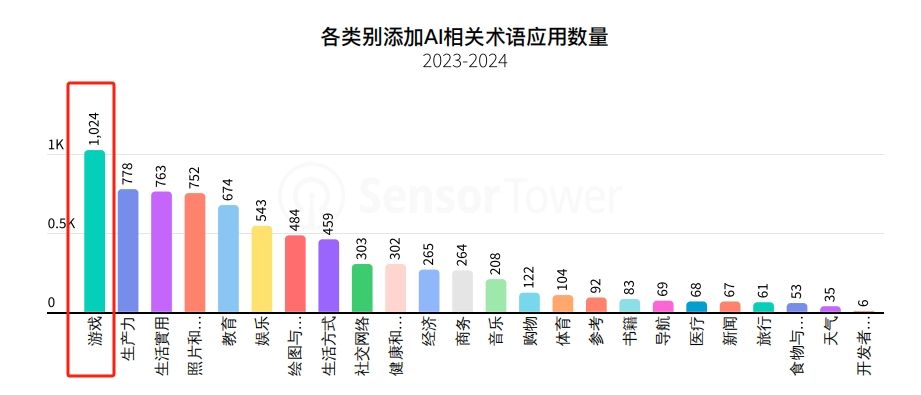

不久之前,Sensor Tower发布了《2025年移动市场报告(后称“报告”)》,报告显示,在2023年至2024年的“各类别添加AI相关术语应用数量”中,游戏品类占据榜首位置。换句话说,起码在移动端,游戏产品是AI相关技术最大的应用领域。

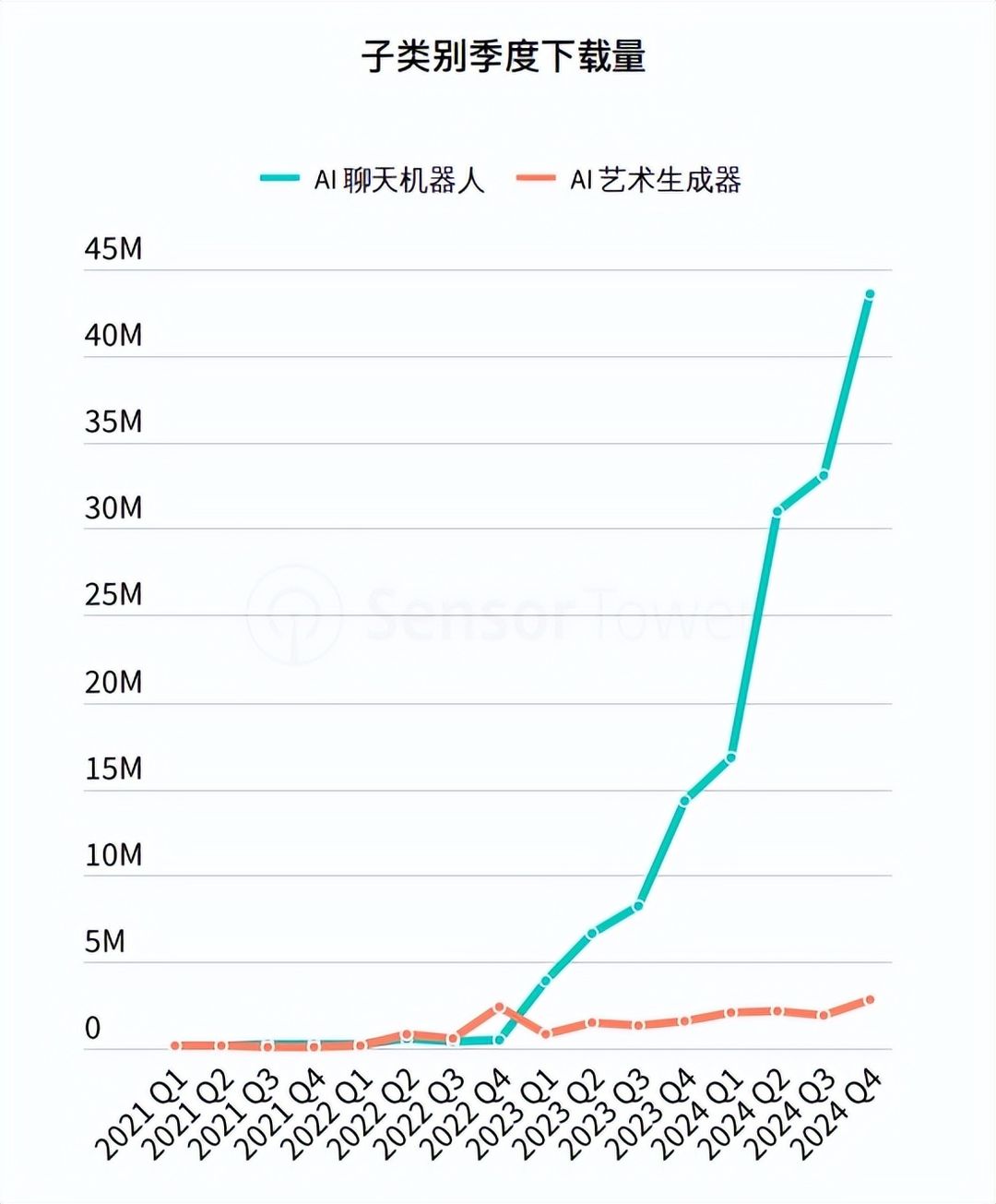

背后的原因并不难分析,从2022年末开始,生成式AI应用市场迎来爆炸式增长。数据显示,AI聊天机器人与AI艺术生成器的应用内购买(IAP)收入在两年之内从3000万美元飙升至近13亿美元的规模。

其中,AI聊天机器人是最受用户欢迎的子品类,无论是应用下载量还是用户消费规模,在大赛道中均处于遥遥领先的位置。这也佐证了为什么不少游戏热衷于将NPC智能化。

大部分游戏产品,尤其是以高自由度或开放世界为招牌的游戏产品,其虚拟游戏世界/江湖的逼真性和代入感,以及游戏内容的丰富性,都是产品核心“卖点”。而智能NPC一方面能够迎合玩家对AI智能聊天内容的好奇与需求,也能够极大提升游戏交互的逼真性,并丰富游戏内容。

对于游戏厂商来说,此类功能的植入也能够让游戏产品再度扩大用户边界,在AI热潮中迅速分一杯羹。

当然,智能NPC只是游戏与AI结合的方式之一。在玩家体验端,游戏与AI能做的事情还有许多。例如在去年的2024游戏开发者大会(GDC)中,《暗区突围》也展示了自身的AI应用成果,例如通过AI加持的混合渲染管线,来让游戏画面更逼真。又或者是依靠高帧率渲染管线来提高游戏帧率和流畅度,并降低游戏对设备的功耗。

在玩家视角下,AI带来的价值是非常明显的,而对游戏产品来说,除了优化体验之外,新技术带来的利好还有很多。比如随着《和平精英》接入DeepSeek,衍生出了的玩家讨论话题开始广泛破圈,不少社交媒体上的玩家社区中充斥着大量全新的UGC内容,讨论分享新的游戏玩法。这也使得游戏玩家黏性再次提升。

除了玩家体验之外,厂商视角下,AI技术带来的生产力进化也是一个热议话题。上文提到的《暗区突围》案例已经呈现了新技术对游戏产品生产力的提升。此外,同样在去年的2024游戏开发者大会中,魔方技术中心AI团队负责人兼《火影忍者》手游AI项目的负责人廖诗飏也介绍了新技术对《火影忍者》手游生产力的帮助。

《火影忍者》手游有超过400个游戏角色,总技能模组数量上千,训练游戏角色需要耗费极大的资源和时间成本。但随着游戏团队开发出集海训练系统,据廖诗飏介绍,该系统能够让角色训练减少90%以上的资源消耗与时间成本。

更专业的AI技术除了能够助力游戏内容更新之外,也能够让开发团队及时发现游戏平衡性问题,防患于未然。

又或者是三七互娱这样的案例。通过美术AI中台“图灵”,三七互娱在角色原画环节能节省60%-80%的工时,实现了角色图片和模型的量产和相关视频、音频的制作。

从上述两个案例我们也能发现,单从游戏生产端来看,游戏厂商也有必须拥抱AI的理由。

02 情投意合下的暗流

游戏行业大规模使用AI技术,带来的争议也有不少。其中一个引起较大关注的问题是版权所属。

在AI成为游戏产品的生产力工具之前,前者是需要“投喂”的,这一环节也是游戏行业“AI滥用”争议的来源,而且这个争议在美国那边闹得挺大。

去年7月开始,美国演员公会的配音和动捕演员们开始罢工,原因是他们认为游戏厂商们在训练AI和使用AI进行内容生产的过程中使用了他们过去为厂商提供的素材,由于AI模拟了他们的表演和声音,导致真人演员们饭碗不保,同时这也侵犯了他们的版权。

截至撰稿,美国演员们和游戏厂商之间的纠纷还没解决,问题也逐渐深化:从AI取代传统游戏演员到演员们为游戏厂商提供的素材版权到底属于哪一方。类似的争议在国内也有,不过大部分案例不在游戏领域内。

上述争议还有衍生出的问题。在游戏行业大范围拥抱AI的时候,有许多人说,AI技术的突飞猛进,为游戏行业带来了“技术平权”,即便是小厂商、小工作室,也可以充分利用新技术来实现游戏产品高效、高质量、低成本的生产效果。但是新的问题已经出现了。

对大型厂商来说,他们有足够的素材、内容的积累,在应用AI技术与产品的过程中能够以自家素材完成对机器人的训练。但是对于小厂商工作室来说,没有过去的产品积累,就无法绕过网络取材,此时,AI最终产出的内容版权所属到底在哪,我们也很难界定。

正如美国演员公会对游戏厂商使用AI时发表的观点:“几乎所有已经存在于互联网上的内容他们都能使用,这种情形一定会影响所有演员,矛盾并不局限在配音和动捕领域。”

而且除了复杂的版权争议之外,“平权”恐怕目前还并不容易实现,从上文提到的各种正向案例我们也不难发现,一些真正产生出色价值的AI工具,大多为厂商针对不同游戏产品进行再升级与开发的产品,并非毫无门槛。因此AI技术在游戏行业中的具体应用,目前还不能称之为低门槛,想让AI在游戏领域发挥出理想效果,也需要多种成本的投入,这并不是“小作坊”们目前有能力解决的问题。

不过站在更大的角度,目前AI与各产业的融合、与大家生活方式的融合尚处于初期发展阶段,各类争议问题的出现也有助于加快AI应用标准的梳理与规范,而因AI正向价值创造出的各类需求,也会进一步助推各类专业游戏AI技术的商品化,最终以更小的成本实现“技术平权”。

不管如何,游戏产品的智能“进化”已经开始了。