镜花水月的假象:B站未到开香槟之时

昨天 22:403 浏览综合 包含 AI 合成内容

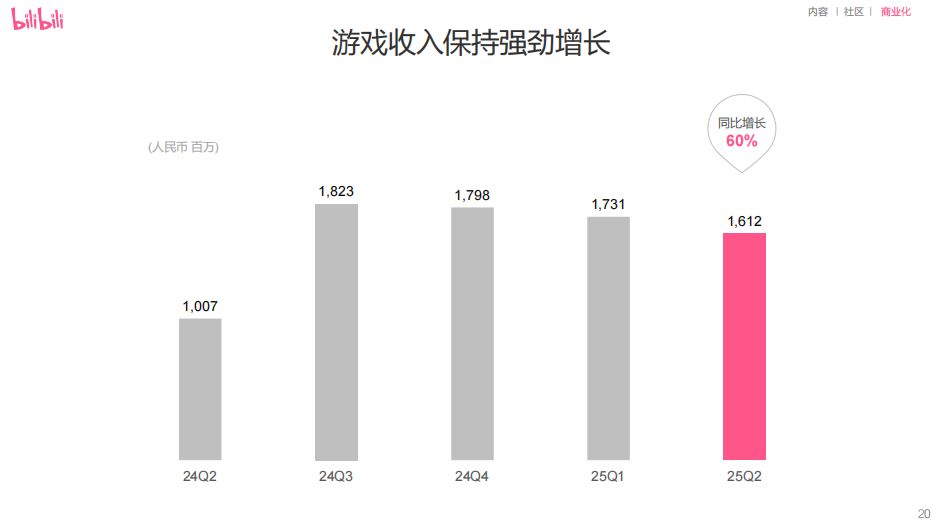

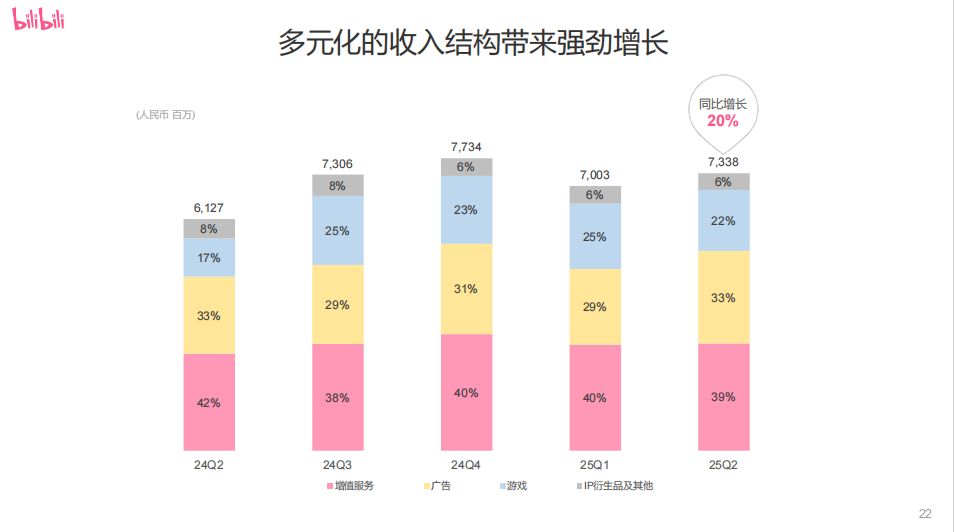

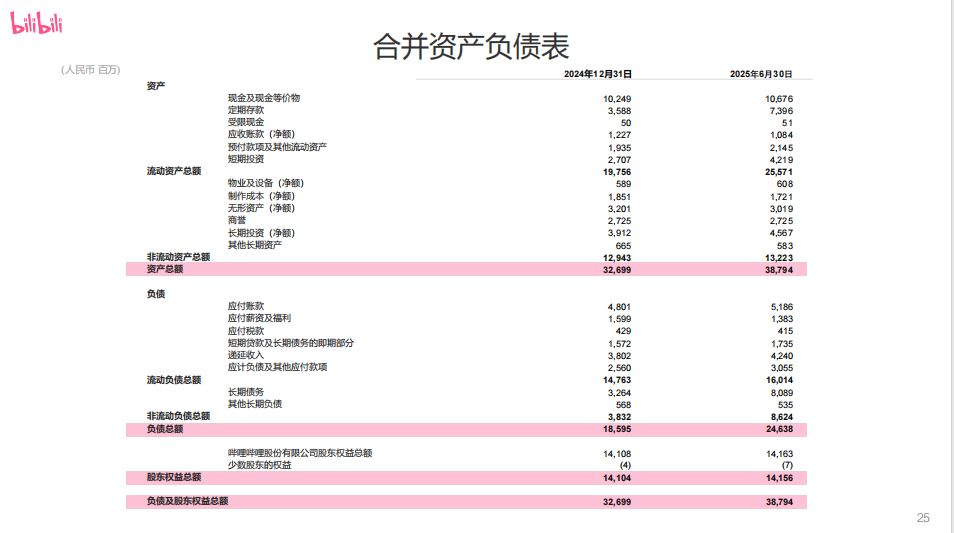

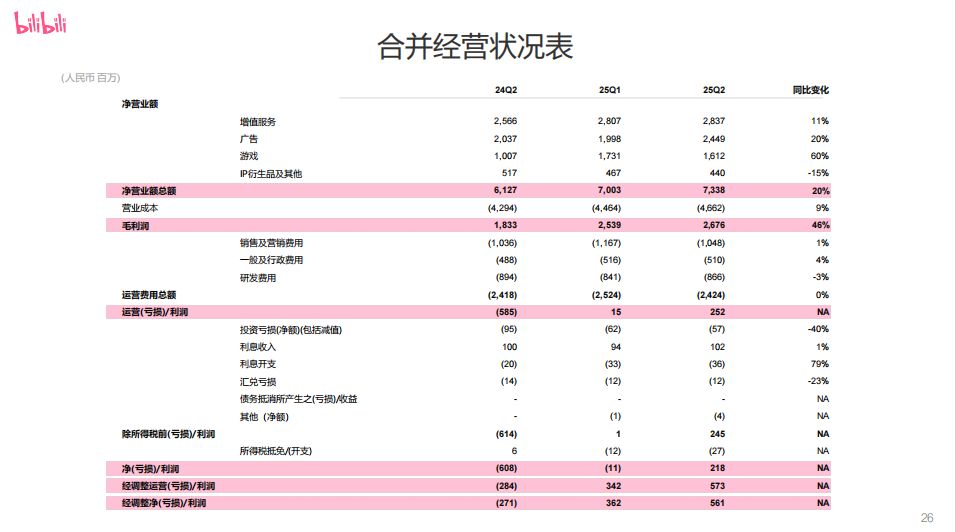

2025年8月,哔哩哔哩(下文简称B站)发布了一份看似光彩夺目的第二季度财报,首次实现了季度调整后净利润的大幅转正 [22][24][27]总营收同比增长20%至73.4亿元人民币 [21][22][23]。其中,游戏业务收入同比暴增60%,达到16.1亿元 [22][24][26]成为驱动这份“历史性”财报的核心引擎。然而,作为在游戏和资本市场浸淫多年的观察者,我必须指出,这份财报所呈现的“盛世”,更像是一场精心构建的资本幻术,一剂旨在暂时麻痹市场的强心针。它不仅没有解决B站长期存在的根本性问题,反而以一种倒退的方式,将公司重新推向了悬崖边缘。

本报告认为,B站2025年第二季度的盈利,是一次由单一爆款游戏《三国:谋定天下》 [22][37]带来的偶然性事件,其本质是重蹈七年前依赖《命运/冠位指定》(FGO)的覆辙。这不仅宣告了B站过去数年间轰轰烈烈的“去游戏化”与多元化战略的彻底失败,更暴露了其在核心业务领域——广告、增值服务——的竞争力匮乏与增长乏力。所谓的“盈利”脆弱不堪,完全建立在不可持续的、高波动的游戏发行业绩之上。

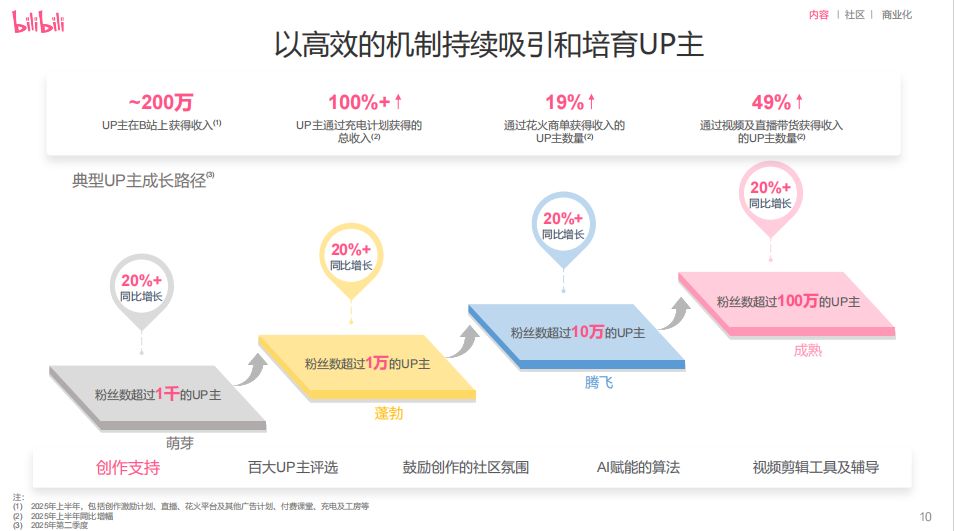

与此同时,B站的社区根基正在被动摇。在“破圈”的喧嚣过后,我们看到的是用户增长的显著放缓 [141][150][223]用户粘性的持续稀释 [151][155][159]以及核心UP主生态的潜在危机 [41][50][52]。B站正从一个具有独特文化属性和高粘性用户的社区,异化为一个在短视频巨头夹缝中艰难求生的泛娱乐平台,其核心护城河正在被侵蚀。

本报告将从四个维度深度剖析B站的困境:

最终结论是明确且悲观的:B站当前的“盈利”是一个危险的信号,它掩盖了公司战略层面的混乱、核心竞争力的缺失以及社区文化的衰退。对于投资者而言,这更像是一个需要警惕的“牛市陷阱”(Bull Trap),而非价值反转的起点。对于行业从业者而言,B站的案例提供了一个关于平台战略、社区运营与商业化平衡的深刻反思教材。我们建议对B站的长期价值保持极度审慎,其估值逻辑亟需重估,其未来发展充满了巨大的不确定性。

第一章:表面的“历史性盈利”——一场寅吃卯粮的资本幻术

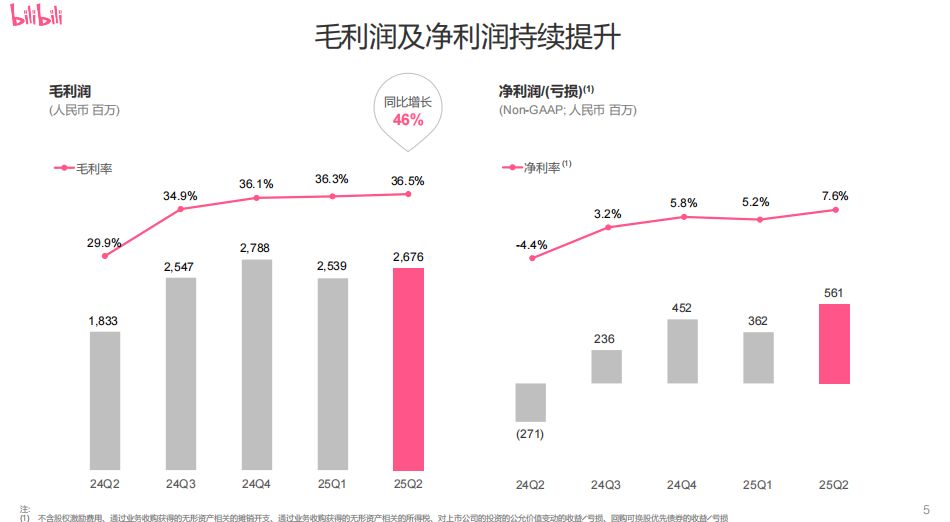

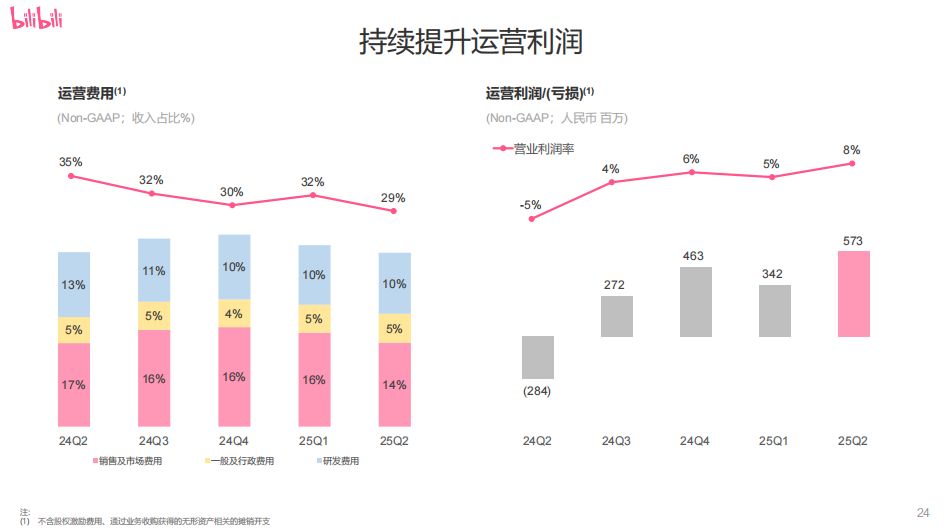

对于长期追踪B站的投资者和分析师而言,2025年Q2财报中“调整后净利润5.6亿元” [22][24][27]的数字无疑是刺眼的。毕竟,自2018年上市以来,B站已经连续亏损了超过28个季度,累计烧掉了数百亿资金 [93][89][261]。一夜之间从巨亏到巨盈,这背后究竟是管理层“降本增效”战略的伟大胜利,还是另有隐情?答案令人不安。

1.1 财报数据拆解:盈利背后的“单腿巨人”

让我们对这份财报进行一次外科手术式的拆解。B站2025年Q2总营收为73.4亿元 [21],同比增长20%。调整后净利润为5.6亿元 [27],而去年同期为调整后净亏损2.71亿元 [181][182]。这意味着,B站的盈利能力在一年内发生了超过8.3亿元的惊天逆转。那么,这8.3亿元的利润是从何而来的?

答案只有一个:游戏。

财报显示,本季度游戏业务收入为16.1亿元,相较于去年同期的约10亿元,同比暴增60% [22][24][26]。仅游戏业务一项,就贡献了约6.1亿元的收入增量。我们再看其他业务:

现在,我们来进行一个简单的利润贡献估算。游戏发行业务,尤其是独家代理的爆款游戏,通常拥有较高的毛利率。即便我们保守假设,B站独代游戏的毛利率能达到类似2018年时期的45%水平 [218],甚至更高。那么,游戏业务6.1亿元的收入增量,至少能带来2.7亿至3.5亿元以上的毛利润增量。再考虑到《三国:谋定天下》作为SLG品类的高LTV(用户生命周期总价值)特性,其带来的利润贡献可能远超于此。

相比之下,增值服务(主要为直播和大会员)的毛利率受制于高昂的主播/UP主分成成本 [341],广告业务的毛利率提升空间也有限。因此,我们可以得出一个清晰的结论:B站本季度的盈利,几乎完全是由游戏业务的超预期增长所驱动的。

这是一个极其危险的信号。B站的盈利结构,在一夜之间从寻求多元化平衡,倒退回了2018年上市之初那个依赖单一爆款游戏的“单腿巨人”形态。这种盈利不仅质量低下,而且充满了巨大的不确定性。它并非源于公司整体运营效率的提升或商业模式的根本性改善,而是一次性的、带有强烈赌博性质的胜利。这种建立在沙丘之上的盈利大厦,随时可能因为单一产品的生命周期波动而轰然倒塌。

1.2 《三国:谋定天下》的豪赌:重蹈《FGO》覆辙的路径依赖

B站管理层和部分市场分析将本季度的游戏业务增长归功于《三国:谋定天下》的强劲表现 [22][37]。这确实是事实,但这个事实的背后,是B站游戏战略的彻底失败和无奈回归。

回顾历史,B站在2018年上市时,游戏收入占比高达70%-80% [82][83][84]其中绝大部分由日本引进的现象级手游《FGO》贡献。当时,市场对B站最大的质疑便是“对单一游戏的过度依赖” [89][92]。为了向资本市场证明自己是一家平台公司而非游戏公司,B站开启了长达七年的“去游戏化”进程。其游戏收入占比也确实一路下滑,到2023年时已降至22.9% [81]。

然而,“去游戏化”的真相是什么?是B站主动、从容地优化了收入结构吗?完全不是。真相是,在《FGO》和《碧蓝航线》等早期代理游戏进入衰退期后,B站的游戏业务便陷入了“青黄不接”的窘境 [95][314]。无论是重金投入的自研,还是后续的投资与代理,都未能再造一个《FGO》级别的爆款。其自研游戏进展缓慢,屡屡失败 [95];对外投资则面临腾讯、字节等巨头的激烈竞争,难以抢到顶级产品 [95]。所谓的“去游戏化”,更像是一种被动的、无力的衰退,而非主动的、成功的转型。

在这种背景下,《三国:谋定天下》的成功更像是一次回光返照。B站不惜重金从广州简悦手中抢下这款产品的发行权,本身就是一场豪赌。赌赢了,可以暂时缓解财务压力,为资本市场续写故事;赌输了,则会进一步加剧亏损。幸运的是,这次B站赌赢了。

但这种胜利是战略上的胜利吗?恰恰相反,这是战略上的懒惰和倒退。它证明了B站至今没有建立起一套稳定、可复制的游戏业务体系。其核心能力,依然停留在利用其独特的社区流量,为某款恰好契合其用户画像的二次元或策略类游戏进行流量导入和发行。这种能力极不稳定,充满了偶然性。B站并没有自己的“工业化”游戏生产线,也没有真正意义上的全球发行网络。它的游戏业务,本质上还是一个“看天吃饭”的流量中介。

今天对《三国:谋定天下》的依赖,与七年前对《FGO》的依赖,并无本质区别。唯一的不同是,七年前的B站,社区氛围浓厚,用户核心,市场对其还有“养成系”的耐心。而七年后的今天,SLG游戏的生命周期固然长,但市场竞争也愈发惨烈,用户获取成本水涨船高。一旦《三国:谋定天下》的流水见顶回落,B站拿什么来接替?是下一个需要豪赌的代理产品,还是那个至今仍扶不上墙的自研体系?这种“爆款依赖症”,是B站游戏业务的原罪,也是其长期价值的最大风险点。

1.3 盈利质量的拷问:脆弱且不可持续的利润结构

健康的盈利应该来自于多个业务板块的协同增长,来自于成本结构的持续优化,来自于运营效率的系统性提升。而B站Q2的盈利,显然不属于这一类。

首先,盈利来源极其单一。 如前文所述,游戏业务是唯一的亮点。这使得公司的财务表现与单一游戏的市场表现高度捆绑。任何关于这款游戏的负面消息,无论是内容更新的失败、竞争对手的冲击,还是未来可能出现的监管风险,都将直接、剧烈地反映在B站的利润表上。这种盈利模式是脆弱的、抗风险能力极差的。

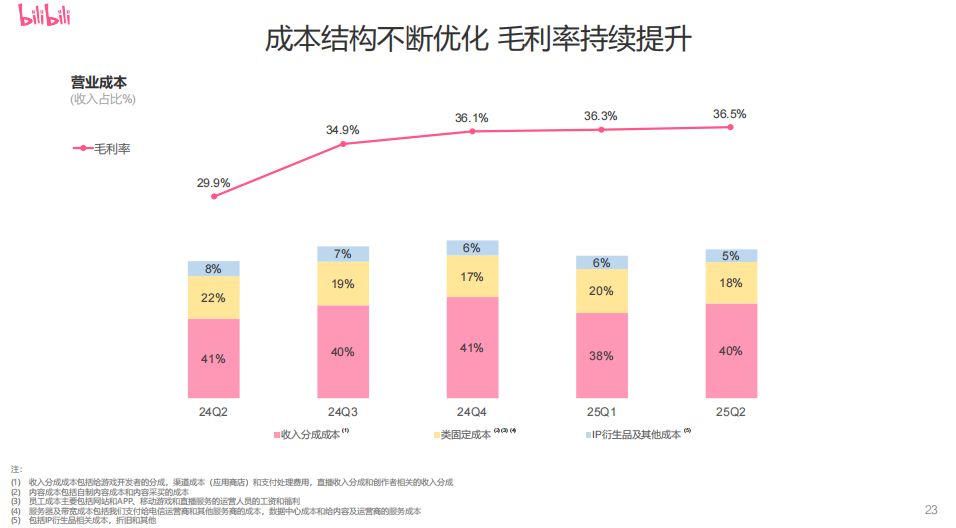

其次,成本削减的“水分”很大。 B站在财报电话会中反复强调“降本增效”的成果,例如毛利率从去年同期的29.9%提升至36.5% [183][188][189]。但这种毛利率的提升,在多大程度上来自于高毛利的《三国:谋定天下》的贡献,又在多大程度上来自于其他业务的效率提升?财报并未给出清晰的拆分。历史上,B站的毛利率长期在低位徘徊,2018年甚至出现过连续下滑至17%的情况 [264],2022年Q2更是低至15% [130]。Q2 36.5%的毛利率,更像是一个由爆款游戏拉动产生的“异常值”,而非公司整体成本结构优化的“新常态”。一旦游戏收入回落,其整体毛利率大概率会迅速打回原形。

再者,运营费用的优化空间存疑。 为了推广《三国:谋定天下》这样一款S级产品,B站必然投入了天价的市场营销费用。这部分费用会侵蚀掉大部分游戏流水带来的利润。虽然公司整体的销售及营销费用占收入比可能因为总收入分母的扩大而显得“优化”,但其绝对值很可能不降反升。B站陷入了一个悖论:不花钱推广,就没有爆款游戏和“盈利”;花钱推广,又会陷入“烧钱换增长”的旧有模式 [261],所谓的“降本增效”成了一句空话。

最后,也是最关键的,这种盈利模式无法给B站带来一个清晰的、可被资本市场信服的长期故事。 B站到底是一家什么样的公司?是一家不稳定的游戏发行商?一个变现困难的视频社区?还是一个在巨头阴影下 struggling 的广告平台?Q2的这份财报,不仅没有回答这个问题,反而让这个问题变得更加模糊和矛盾。它用一个短暂的、虚假的盈利,掩盖了长期的、深刻的战略迷失。对于追求确定性和长期价值的投资者来说,这无异于毒药。

第二章:失焦的“去游戏化”——七年之痒与战略漂移

B站上市后的七年,是一部充满矛盾和摇摆的战略史。其核心主线,便是所谓的“去游戏化”和多元化探索。然而,当我们以2025年的视角回望这段历程,不得不悲观地承认,这七年的探索,基本上以失败告终。B站不仅未能建立起除游戏之外稳固的第二、第三增长曲线,反而因为战略的失焦和执行的乏力,使其在每一个涉足的领域都面临着强大的竞争对手和难以逾越的天花板。

2.1 复盘上市之路:从“游戏公司”到“不像游戏公司的游戏公司”

2018年B站上市时,其招股书将自己定义为“中国年轻一代的文化社区”。但资本市场是诚实的,高达83.4%的游戏收入占比 [83][84]让它在当时被牢牢地贴上了“游戏公司”的标签。这种标签,对于追求高估值的平台型公司来说,是一个亟待撕下的“原罪”。

于是,“去游戏化”成了B站上市后的首要战略叙事。管理层在各种场合反复强调社区的价值、PUGV(Professional User Generated Video)生态的独特性,以及广告、直播、电商等业务的巨大潜力。从数据上看,这一战略似乎取得了“成功”。游戏收入占比逐年下降,从2018年Q1的79% [135][205]到2019年Q4的43.4% [123],再到2021年的26%左右 [81][85][91]直至2024年全面陷入低谷。

然而,这种占比的下降,是一种“分子不变,分母变大”的健康增长吗?完全不是。它更像是一种“分子萎缩,分母缓慢增长”的被动结果。正如前文所述,B站游戏业务的相对衰落,根源在于其自身产品线的断档和研发能力的缺失 [95]。在《FGO》之后,B站再也未能找到一个足够体量的游戏来支撑其营收“分子”的增长。

与此同时,作为“分母”的其他业务——广告和增值服务——的增长速度,也远没有达到能够完全替代游戏业务、驱动公司高速增长的水平。B站陷入了一个尴尬的境地:它看起来越来越不像一家游戏公司了,但它也未能成为一家成功的广告平台或直播平台。它成了一个“四不像”的混合体,每一个业务板块都充满了问题。2025年Q2财报中游戏业务的“王者归来”,更像是一记响亮的耳光,无情地宣告了过去七年“去游戏化”战略的破产。B站绕了一大圈,最终还是回到了那个它最想逃离的原点。

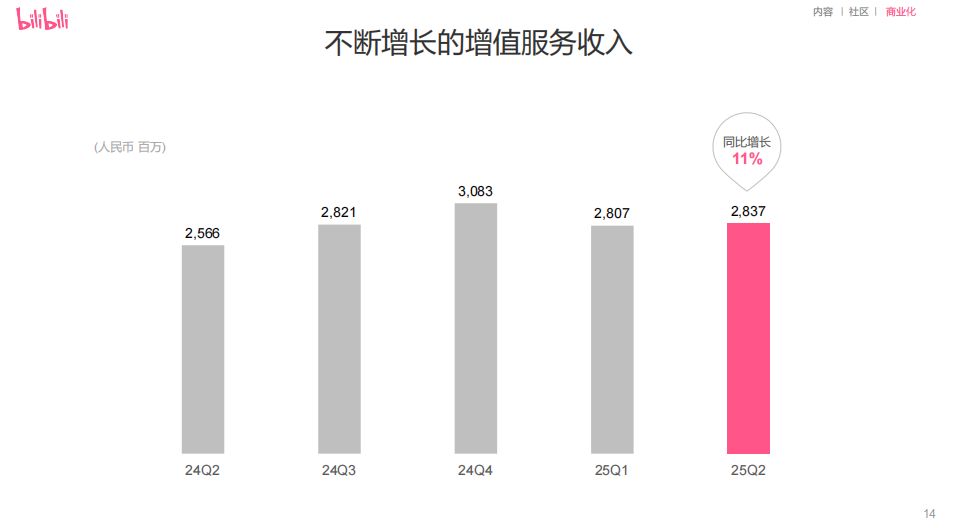

2.2 增值服务与直播:高投入、低回报的“现金牛”幻觉

增值服务(VAS)是B站多元化故事中的第一主角,主要包括大会员和直播业务。在财报中,VAS业务常年是B站的第一大收入来源。然而,这个“第一”的含金量却非常值得怀疑。

大****:天花板显而易见。 B站的大会员模式,本质上是对标爱奇艺、腾讯视频等长视频平台的付费会员。但其核心供给——番剧和一部分自制综艺/国创,与优爱腾的“电影+剧集”护城河相比,无论是内容库的广度还是对泛用户的吸引力,都存在明显差距 [50][57]。B站的用户基数虽然达到3.63亿MAU [23][25]但其付费转化率一直难以实现突破。更重要的是,B站的社区文化强调“免费分享”,过于激进的付费墙策略会引发核心用户的强烈反弹。因此,大****可以为B站提供稳定的现金流,但其天花板是肉眼可见的,难以承担起驱动公司未来增长的重任。

直播业务:陷入与巨头缠斗的泥潭。 B站的直播业务,从诞生之初就面临着抖音、快手、虎牙、斗鱼等巨头的残酷竞争。为了抢夺头部主播和构建内容生态,B站投入了巨额的签约金和分成成本。这直接导致了其增值服务业务的毛利率一直处于较低水平。根据一些历史分析,内容分成成本是B站成本结构中持续攀升的重要部分 [341]。

2025年Q2,B站增值服务收入为28.4亿元,同比增长仅为11% [26][32]。在一个直播电商和短视频直播如日中天的时代,这个增速只能用“惨淡”来形容。它说明B站在直播领域的投入产出比极低。B站的直播生态,更多是作为其视频社区生态的一种补充和UP主变现的渠道之一,而远未形成独立的、强大的造血能力。它更像是一个不断需要输血的“成本中心”,而非能够带来丰厚利润的“现金牛”。所谓的“第一大收入来源”,很大程度上是一个虚胖的、被高昂成本侵蚀的收入数字。

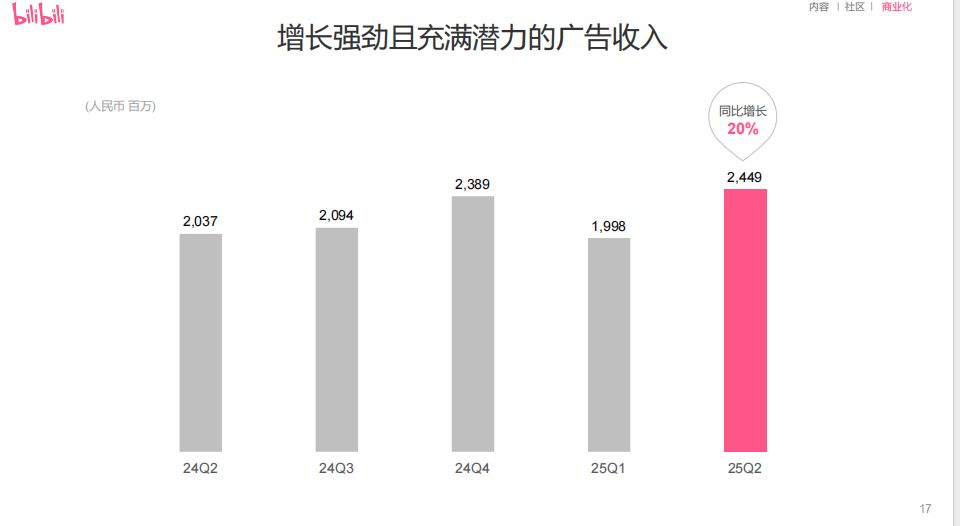

2.3 广告业务的“天花板”:在巨头夹缝中挣扎

广告业务是B站寄予厚望的第二增长曲线。2025年Q2,广告收入24.5亿元,同比增长20% [22][23]这个数字单看似乎不错。但只要将其置于整个互联网广告市场的宏大背景下,就会发现B站的广告业务是多么的边缘和无力。

市场份额的绝对劣势:根据多个第三方机构的历史和预测数据,中国的互联网广告市场,尤其是视频广告市场,被抖音和快手两大巨头牢牢把控。抖音被誉为“广告之王” [166][285][421]其单日的广告收入可能就超过B站一个月的收入。快手虽然稍逊一筹,但其体量也远非B站可比。2025年的市场格局预测中,抖音和快手的广告收入预计都将实现数百亿甚至千亿级别的增长 [101][106]。相比之下,B站百亿级别的年广告收入,在巨头面前几乎可以忽略不计 [292][295]。它甚至无法与腾讯、阿里巴巴、百度等传统巨头的广告业务相提并论。B站所谓的广告业务,只是在巨头们吃剩下的残羹冷炙中分一杯羹。

变现效率的天然缺陷:B站广告业务的困境,根源在于其平台属性和社区文化。

尽管B站近年来推出了花火平台、UP主商单、Story-Mode竖屏视频广告等多种形式,试图提升变现效率 [48][49]。但这些努力,更多的是在修修补补,而无法从根本上改变其在广告市场的竞争劣势。B站的广告业务,其天花板在诞生之初就已经注定。20%的增长,是在一个极低的基数上实现的,未来随着体量的增大,其增速必然会迅速回落到行业平均水平甚至更低。对B站广告业务抱有不切实际的幻想,是危险的。

2.4 电商及其他:永远的“故事”,难觅的“现实”

电商业务,或者说现在的“IP衍生品及其他”,是B站为资本市场讲述的又一个多元化故事。从早期的“会员购”,到后来的直播带货,B站一直在尝试切入电商赛道。理由听起来很充分:B站拥有大量高粘性的年轻用户,他们对IP、潮流文化有强烈的消费意愿。

然而,现实是骨感的。B站的电商业务至今未能形成规模。其核心问题在于,B站缺乏电商的“基因”:

因此,B站的电商业务,更像是一个服务于其核心ACG(动画、漫画、游戏)用户的增值服务,一个提升社区粘性的补充功能,而绝无可能成为与游戏、广告并列的收入支柱。在财报中,它被归入“IP衍生品及其他”,已经说明了管理层对其定位的降级和无奈。这个故事,基本上已经讲不下去了。

第三章:社区的“空心化”——用户增长神话的破灭

如果说财务上的挣扎是B站的“面子”问题,那么社区的潜在危机则是其“里子”问题。B站之所以能获得远超其盈利能力的高估值,核心就在于其独特的、高粘性的社区生态。然而,近年来,随着B站管理层急功近利的“破圈”战略,这个核心护城河正在出现一道道裂痕。用户增长的神话正在破灭,社区正面临着前所未有的“空心化”风险。

3.1 “破圈”的代价:用户增长停滞与粘性稀释

B站的用户增长故事,可以分为两个阶段。第一阶段是上市后到2021年前后,B站通过跨年晚会、签约冯提莫、推出《后浪》等一系列“破圈”事件,实现了MAU(月活跃用户)从不到1亿到超过3亿的飞跃。这在当时被视为巨大的成功。

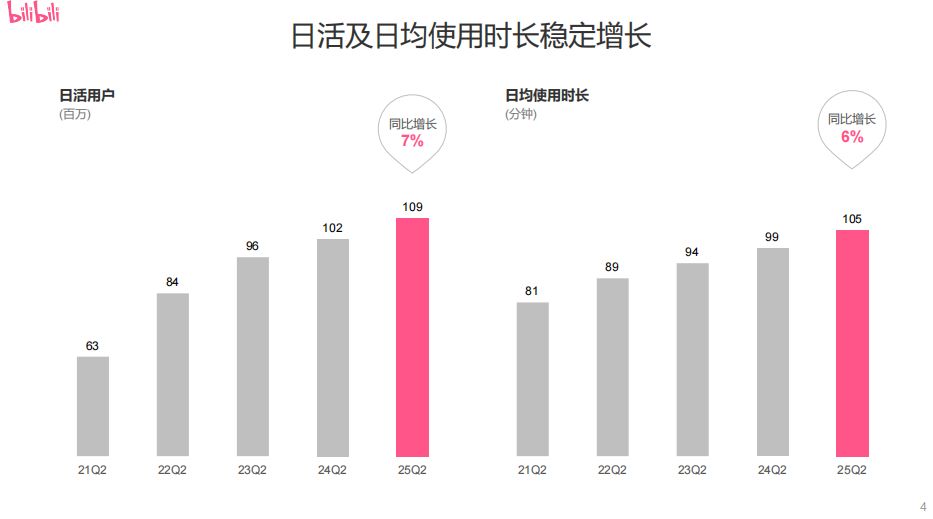

然而,第二阶段,也就是近两三年来,B站的用户增长明显进入了瓶颈期。财报数据显示,其MAU和DAU(日活跃用户)的同比增速持续放缓。甚至在某些季度,出现了环比负增长的危险信号。例如,有数据显示2023年Q4,B站的MAU就出现了环比流失500万的情况 [150][154]2024年四季度用户更是环比流失了660万 [158]。2025年二季度,用户甚至环比流失了500万 [141][144]。

到了2025年Q2,B站的MAU为3.63亿,同比增长8% [23][25];DAU为1.09亿,同比增长7% [23][26]。在互联网用户红利见顶的今天,个位数的增长或许可以理解。但对于一家仍然需要向资本市场讲述“增长故事”的公司来说,这个速度是远远不够的。更何况,本季度的用户增长,很可能是在《三国:谋定天下》等新游戏的大规模买量推广下才实现的,其“含金量”和“留存率”都要打上一个大大的问号。

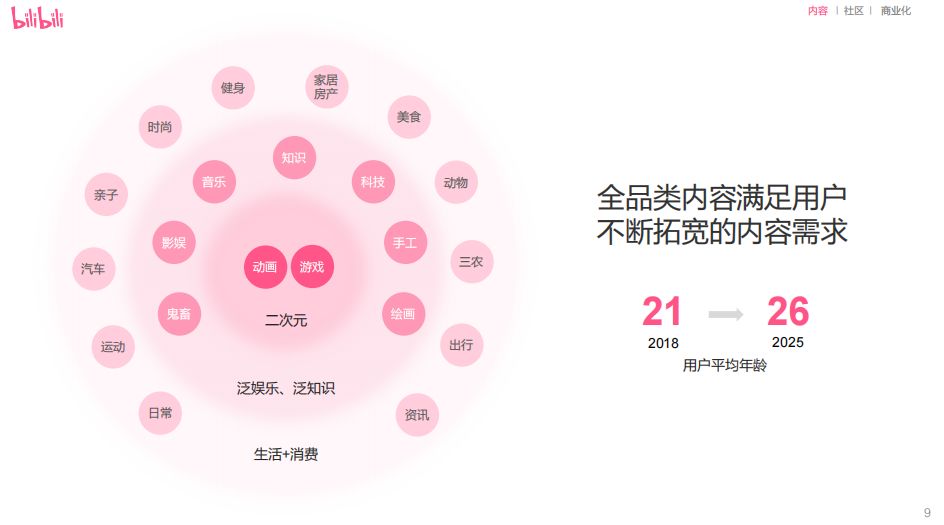

“破圈”带来的更大问题,是用户结构的泛化和社区氛围的稀释。为了追求用户数量的增长,B站引入了大量非核心的泛娱乐内容,从生活知识到娱乐八卦,无所不包。这使得B站越来越像一个大杂烩式的YouTube或西瓜视频,其独特的二次元、ACG文化属性被严重削弱。大量新用户的涌入,也冲击了原有的社区秩序和话语体系,导致老用户与新用户、核心用户与泛娱乐用户之间的矛盾日益尖锐。B站正在为其昔日的“增长”付出沉重的代价——社区向心力的丧失。

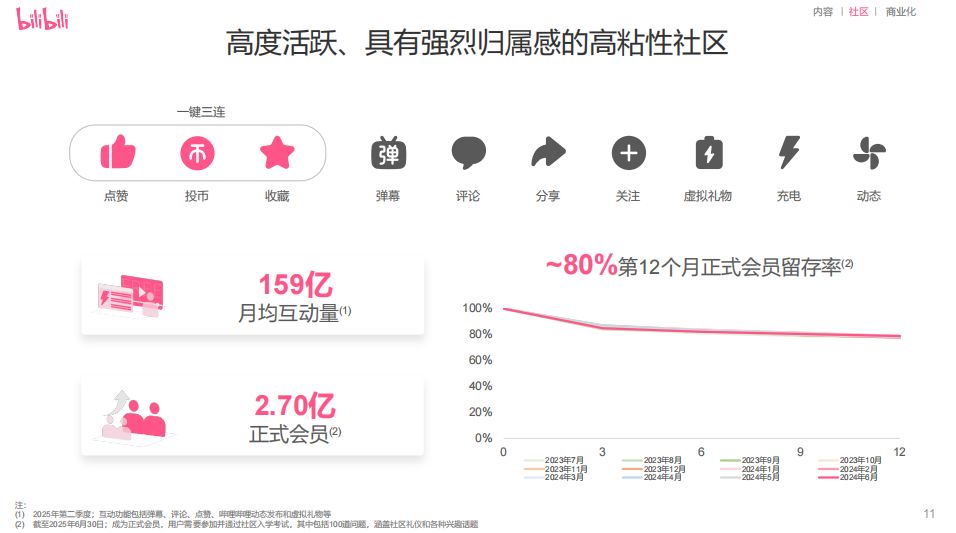

3.2 DAU/MAU比率的警示:从高粘性社区到泛娱乐平台

DAU/MAU比率是衡量一个社区平台用户粘性的黄金指标。比率越高,代表用户登陆越频繁,对平台的依赖度越高。B站曾经以其远高于其他视频平台的DAU/MAU比率而自豪,这被视为其社区高粘性的铁证。

然而,近年来,这个核心指标却亮起了红灯。有多个分析报告指出,B站的DAU/MAU比率呈现出下滑趋势 [143][148][151]。在一些时期,该比率从接近30%的水平,下滑至27%甚至更低 [151][155][157]。2025年Q2的DAU(1.09亿)和MAU(3.63亿)计算出的比率约为29.9%,虽然看似有所回升,但考虑到游戏买量带来的DAU脉冲式增长,其可持续性存疑,且并未回到历史最高水平。

DAU/MAU比率的下滑,是一个极其危险的信号。它清晰地表明,大量被“破圈”拉来的新用户,并没有真正融入B站的社区,他们只是B站MAU数据上的一个匆匆过客,并不会高频地打开B站。他们的行为模式更接近于普通视频应用的用户,而非社区成员。

这种粘性的稀释,从根本上动摇了B站的估值逻辑。一个DAU/MAU比率为40%-50%的社交平台(如Facebook)和一个DAU/MAU比率为25%-30%的视频平台(如YouTube),其商业价值和想象空间是完全不同的。B站正在从前者,不可逆地滑向后者。而在这个赛道上,它面对的是抖音、快手这样拥有更高DAU/MAU比率、更强用户粘性的短视频巨兽。B站的处境,可谓“前有狼,后有虎”,其独特性正在消失。

3.3 内容生态的异化:UP主出走与“抖音化”争议

UP主是B站内容生态的基石,是B站区别于其他视频平台的灵魂所在。然而,这个B站最引以为傲的PUGV生态,如今也面临着内外的双重压力。

内部压力:商业化与社区氛围的冲突。 随着平台商业化压力的增大,B站开始鼓励UP主“恰饭”(接商业广告)。这本无可厚厚非。但问题在于,B站的商业化工具(如花火平台)效率不高,分成机制不透明,使得大量中腰部UP主难以获得稳定、体面的收入。同时,过于频繁和生硬的商业植入,又会引发粉丝的反感,伤害UP主与粉丝之间的信任关系。B站没能很好地平衡UP主的“为爱发电”和“用爱发电”,导致部分UP主心生倦意。

外部压力:短视频平台的虹吸效应。 抖音、快手、视频号等短视频平台,以其更庞大的用户基数、更直接的变现路径(直播带货、平台补贴)、更高效的流量分发算法,对B站的UP主构成了巨大的吸引力。近年来,关于B站头部UP主流失或“出走”到其他平台的消息不绝于耳 [41][50][52]。虽然B站官方一再否认,但大量UP主选择在多个平台同步分发内容,已经是不争的事实。这实质上削弱了B站内容的独家性和吸引力。

更令核心用户担忧的,是B站内容的“抖音化”趋势。为了迎合泛娱乐用户的口味,追求更高的播放量和数据,B站上的内容越来越趋向于短平快、同质化、标题党。那些需要深度思考、制作精良的中长视频,在平台的流量算法下,越来越难以获得推荐。这种“劣币驱逐良币”的现象,正在侵蚀B站赖以成名的“优质内容”心智。当B站的内容变得和抖音、西瓜视频没有本质区别时,用户为什么还要选择B站?

3.4 付费用户的“含金量”:增长背后是竭泽而渔?

2025年Q2,B站的月均付费用户达到了3100万 [23][26][27]同比增长显著。这同样被管理层拿来作为商业化成功的证明。但是,我们必须冷静地分析这3100万付费用户的构成。

他们是谁?是购买了大会员的忠实番剧爱好者?是为主播打赏的直播观众?还是在《三国:谋定天下》中氪金的游戏玩家?

答案几乎是确定的:游戏玩家占据了绝对大头。SLG游戏是众所周知的高ARPU(每用户平均收入)品类,一个重度氪金玩家的消费能力,可以轻松超过数百甚至上千个大会员。本季度付费用户的激增,与游戏收入的暴涨,是同一枚硬币的两面。

这就带来了一个致命的问题:这些游戏付费用户的忠诚度,是忠于B站这个平台,还是忠于《三国:谋定天下》这款游戏?一旦他们对这款游戏感到厌倦而流失,他们还会继续留在B站,并转化为其他业务的付费用户吗?可能性微乎其微。

这意味着,B站的付费用户基础,是建立在极不稳定的游戏业务之上的。它不像腾讯那样,拥有一个庞大的、基于社交关系的、多场景的付费用户账户体系。B站的付费用户,更像是流动的、被单一爆款吸引而来的“雇佣兵”,而非忠诚于平台的“常备军”。用这种质量不高的付费用户数据来粉饰商业化进程,无异于自欺欺人。这种竭泽而渔式的“拉付费”,短期内或许能美化财报,但长期来看,却是在透支平台未来的商业化潜力。

第四章:盈利能力的全景审判:长期亏损的历史与难以摆脱的成本黑洞

抛开2025年Q2这个“异常”的季度,B站的财务历史,就是一部触目惊心的“亏损史诗”。对其盈利能力的审判,不能只看一时一地的得失,而必须将其置于长达七年的历史长河中,去审视其商业模式中根深蒂固的缺陷和难以摆脱的成本“黑洞”。

4.1 七年亏损史回顾:烧钱换增长模式的尽头

自2018年3月上市以来,B站几乎每个季度都在报告巨额的净亏损。让我们回顾一下这条令人沮丧的亏损曲线:

(注:部分历史数据根据公开财报信息补充,搜索结果中数据碎片化,但亏损扩大的大趋势是明确的 [261][302][401]。

七年时间,B站累计亏损金额可能已超过300亿元人民币。这是一个什么概念?这相当于把B站上市以来从资本市场融到的钱,以及自身经营产生的现金流,几乎全部烧光。这种持续的、大规模的失血,对于任何一家商业公司来说,都是不可持续的。

B站长期奉行的,是典型的互联网“烧钱换增长”模式。然而,增长的故事在2022年之后已经很难再讲下去 [150][223]而盈利的曙光却迟迟未来。这证明了B站的商业模式存在根本性的问题:它的收入增长,无法覆盖其成本和费用的增长。或者说,它的商业模式,根本就不赚钱。

4.2 拆解成本结构:居高不下的内容与分成成本

B站成本结构中的最大黑洞,是其“收入分成成本”,即支付给游戏开发商、UP主和主播的分成。这是其商业模式的“原罪”,也是其毛利率长期低下的根本原因。

正因为如此,B站的毛利率长期在20%左右的低位挣扎 [130][264]在行业中处于垫底水平。虽然从2024年Q3开始,其毛利率连续提升,到2025年Q2达到了36.5% [183][203][213]但这主要是由高毛利的游戏业务和部分广告业务拉动的暂时现象。其核心的、占据收入半壁江山的增值服务业务,其分成成本结构并未改变,毛利率依然承压。只要B站依然是一个依赖第三方内容(游戏、PUGV)的平台,这个成本黑洞就永远无法填上。

4.3 运营费用的“失控”:营销与研发的“双刃剑”

如果说毛利率低是B站的“先天不足”,那么常年高企的运营费用则是其“后天挥霍”。B站的运营费用主要由三部分构成:销售及营销费用、研发费用、管理费用。

高昂的运营费用,进一步压缩了B站本已微薄的利润空间,使其长期处于“营业亏损”状态。2025年Q2虽然实现了调整后净利润,但其未经调整的“经营利润”仍然可能为负。这说明,即便不考虑股权激励等非现金项目,B站的主营业务本身,在刨除所有运营费用后,依然可能是亏钱的。这才是B站盈利能力最真实的写照。

第五章:结论与展望——泡沫之上的狂欢,悬崖边缘的起舞

综合以上分析,我们可以为B站的现状和未来描绘出一幅清晰而严峻的图景。2025年第二季度的财报,绝非吹响反攻号角的黎明,而更像是夕阳落山前最后的、短暂而绚烂的晚霞。它所营造的“盈利”狂欢,是建立在一个巨大的泡沫之上;B站的处境,无异于在悬崖边缘起舞,下一步便可能是万丈深渊。

5.1 估值重估的必然:当增长故事讲不下去

资本市场给予一家公司高估值,要么是因为其当下拥有强大的、可持续的盈利能力,要么是市场相信其未来拥有巨大的增长空间。对于B站,前者显然在过去七年都不成立。而后者,即“增长的故事”,在今天也已经岌岌可危。

当所有的增长故事都褪色之后,B站的估值逻辑就必须从“平台型成长股”切换到“价值股”甚至“困境股”。它应该被对标的是一家中等规模、业绩不稳定的游戏发行商,叠加上一个利润微薄的视频网站。按照这个逻辑,B站当前的市值,即便在经历了长期下跌后,依然存在巨大的下行空间。市场被这份“盈利”财报所带来的短暂乐观情绪所蒙蔽,但清算的时刻终将到来。

5.2 面向未来的三重困境:游戏依赖、广告无望、社区褪色

展望未来,B站面临着几乎无解的三重困境:

这三重困境相互交织,形成了一个负向循环的死亡螺旋。B站似乎已经失去了战略腾挪的空间,每一步都走得异常艰难。

总而言之,B站的未来,并非坦途,而是荆棘密布的险路,B站仍未到开香槟的时刻。

分割线1:B 站2025 第二季度财报

我是分割线2, 叔叔发布财报之后与投资者们的电话会议纪要