游话漫谈|被卡带 “困住” 的王者——N64

2025/11/1813 浏览综合

1996年6月,任天堂在日本正式发售了SFC的继任机型——N64。在主机命名上,该机型并没有在前两代主机名“Family Computer”上进一步扩展 ,而是以搭载了64位处理器,并以此命名为“Nintendo 64”(简称 N64)。

N64 的发售时间(1996 年)晚于世嘉 SS 与索尼 PS1(两者均为 1994 年推出),但它在硬件性能上实现了对前两者的碾压级领先 —— 任天堂直接跳过同期主流的 32 位处理器架构(SS、PS1 均为 32 位),率先搭载 64 位处理器,更在核心主频和图形处理能力上性能提升明显。

其 CPU 主频高达 93.75MHz,远超 PS1 的 33.87MHz 和 SS 的 28.6MHz,运算效率大幅提升;图形处理方面,不仅支持硬件抗锯齿、三线过滤等同期独有的先进技术,多边形生成率最高可达每秒 60 万,是 PS1 的 3 倍、SS 的 6 倍,3D 画面流畅度与精细度均处于顶尖水平。

尽管 N64 在硬件上坐拥后发优势,但在游戏载体选择上,任天堂出于保障游戏加载速度、强化防盗版能力、适配硬件高速带宽等核心考量,坚持采用卡带(最大容量 64MB),而非同期 SS、PS1 所使用的主流的 CD-ROM(最大容量约700MB)。

也正因这一选择,直接导致 N64 在后续发展中面临诸多现实限制 —— 比如卡带高昂的生产成本推高游戏售价,有限的容量难以承载大体量的游戏内容,其最大 64MB 的容量变得捉襟见肘,弊端也逐渐显现。

彼时游戏 CG 技术正飞速发展,高品质的 CG 过场动画往往会占据巨大存储空间,即便是采用 700MB 大容量 CD-ROM 的 PS1,不少大作都需要拆分多碟发行,比如在当年《最终幻想 8》发售时便搭载了 4 张 CD,才能容纳全部剧情与CG内容。

而 N64 的卡带容量仅差不多是 PS1 单张 CD 的约 1/11,根本无法承载带有大容量音视频的游戏内容,毕竟将一款依赖 CD 容量的游戏,压缩进仅 64MB 的卡带中难度极大,不仅需要额外投入资源进行内容精简与技术优化,还会大幅增加开发成本;再叠加卡带本身高昂的生产成本,厂商的研发与发行风险被显著放大,自然不愿再为其倾斜资源。

这也导致许多第三方游戏厂商在开发游戏时略过了N64平台,而纷纷加入开发工具链更便利的PS1平台,其中就包括有日本国民级 RPG 标杆之称的《最终幻想》系列开发商史克威尔,将该系列最新作《最终幻想 7》带到了索尼 PS 平台。而《最终幻想 7》的传奇故事,也自此在 PS 平台上正式开启并延续至今。

N64 缺乏第三方支持,还有个关键原因:任天堂的卡带模式又贵又不自由,而索尼 PS1 的 CD 模式刚好相反,两者差距一眼能看清:

- N64 对第三方:任天堂对第三方游戏厂商的游戏,每张卡带收取约 30% 的权利金(含10%的卡带成本),并且需要按照预估销量提前交足权利金;比如,预估销量15万套,就得按照15万的销量给足,卡带由指定厂商生产,第三方厂商无法自己选供应商、调产量,卡带的销售由任天堂建立的初心会负责销售,至于能否售出全部15万套,任天堂不承担滞销责任,对游戏厂商而言,一旦游戏滞销权利金是不可退的,便会造成巨大的资金压力。

- PS1 对第三方:根据卡普空前制作人冈本吉起曾谈到 PS 时表示,单张 PS1 游戏光盘,索尼共收取 1800 日元(含 200 日元生产成本和 1600 日元抽成)。最关键的是,索尼会和开发商共同承担滞销风险 —— 剩余库存的 1600 日元抽成会全额退还,开发商仅承担 200 日元的生产成本。后续为进一步降低厂商门槛,多碟装游戏只收取一张CD的生产成本。对中小游戏厂商来说这样承担的风险更小,还能自主选择工厂生产、灵活调整产量,因此拉拢了许多第三方游戏厂商。

一边是高成本 + 处处受限,一边是低成本 + 自由度高,不少第三方游戏厂商自然倾向 PS1。不过也并非所有第三方游戏厂商转向 PS 平台;卡普空仍旧为 N64 带来了看家大作《生化危机 2》。

要知道的是《生化危机 2》在PS1平台采用了2张光盘才容纳下所有的游戏内容(约1.2G)。卡普空通过极致的压缩手段和优化,在不影响整体游戏体验和剧情的情况下,以牺牲部分次要内容为代价,将《生化危机 2》“塞入”到64MB的卡带中。

尽管通过采取了一定的取舍措施,卡普空也为 N64 版加入了一些独占内容,受限于文章篇幅这里就不展开赘述了。

随着第三方游戏厂商的流失,造成 N64 游戏阵容的匮乏,进而严重拖累了主机的市场销量,形成 “缺游戏→销量差→更少厂商支持” 的恶性循环。

不过,N64上仍旧诞生了许多第一方的优质游戏内容,如《超级马里奥 64》《塞尔达:时之笛》《任天堂明星大乱斗》《马里奥赛车 64》等。《塞尔达:时之笛》还成为了Fami通首款满分评价作品。

不仅如此,本作还彻底重塑了 3D 游戏的设计逻辑、操控标准与叙事表达,至今仍是所有 3D 动作冒险游戏的 “隐形教科书”。例如,Z 目标锁定系统,解决了 3D 战斗中 “视角混乱、瞄准困难” 的核心痛点,玩家可锁定敌人后专注走位与攻击,该机制被《古墓丽影》《鬼泣》《艾尔登法环》等无数动作游戏沿用。

除了游戏中的玩法创新,N64 的手柄功能设计上的创新也成为后续行业的标准。例如 N64 首次加入了类比摇杆,取代传统方向键的 “步进式移动”,通过摇杆的倾斜角度控制角色移动速度(轻推慢走、重推快跑),完美适配 3D 游戏中的精准走位。作为应对,索尼后续推出了“DualAnalog、Dual Shock”手柄。索尼的跟进也让类比摇杆成为3D游戏的标配。

此外,N64还首创可拆卸 Rumble Pak 震动包,将触觉反馈与游戏节奏深度绑定;例如,战斗击中敌人、触发机关时,手柄会根据场景的不同产生不同的震动强度,让玩家从 “视觉 + 听觉” 的二维体验,升级为 “视觉 + 听觉 + 触觉” 的三维沉浸感。

后续还发展出 HD 震动(Switch)、自适应扳机震动(PS5),本质都是对 N64 震动理念的升级。除了震动包,还可连接记忆卡、麦克风、GB游戏卡座等配件,开创了 “手柄模块化” 的设计思路。后续世嘉 SS 的继任机型 DC 手柄同样采用类似的设计,即手柄可拆卸震动模块和记忆卡模块。

从 1996 年 6 月正式发售到 2001 年停产,N64 的全球累计销量为 3293 万台;反观索尼首款主机 PlayStation,其全球累计销量高达 1 亿 249 万台,两者在第五世代主机战争中的市场差距十分悬殊。不过若与同期世嘉土星(SS)仅 876 万台的全球销量相比,N64 显然并非这场竞争中输得最彻底的一方。

回顾第五世代主机战争,N64 并没有凭借性能上的优势占据上风,反而成为被卡带“困住”的王者。

它的遗憾在于,任天堂误判了游戏内容制作的发展趋势,以及存储介质在容量上的突破对游戏创作自由度上有着非凡的意义。同时过分执念于卡带的既有优势:尽管能带来无加载延迟的流畅体验,在读取速度上对 CD-ROM 形成碾压,还能借助自身特性有效抵御盗版(当时 CD 刻录技术已逐渐普及)。

上述优势对游戏体验有着正向助力,但终究抵不过其在成本控制、容量上限等致命短板,最终让硬件优势败给了策略偏差。最终卡带成为了 N64 的 “枷锁”,锁住了第三方厂商的创作空间,权利金制度也锁住了第三方厂商的盈利空间与风险缓冲,更锁住了任天堂本该更广阔的市场与生态利益。

但即便如此,N64 也留下了 3D 游戏制作上的设计范式、硬件创新遗产,仍深刻影响着后续二十余年的游戏行业,成为 “虽未赢下战争,却定义了战场规则” 的传奇。

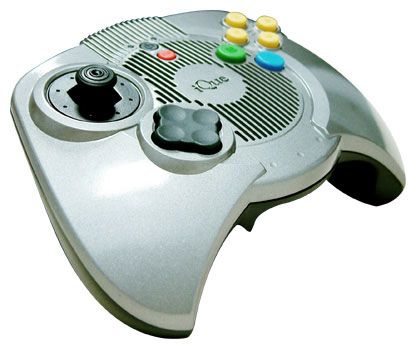

看到这里,N64 虽然在2001年正式停产,但它的传奇故事还未真正画上句号!2003年 N64 以一种全新的形态进入中国市场。下期【游话漫谈】就和小伙伴们聊聊—— iQue 神游机的故事。