赤壁战定三国基

2022/04/2565 浏览九州阁文章集合

赤壁之战,是三国时期最为重要的一场战役。舌战群儒、铁锁连舟的故事也在民间有着相当的人气。而赤壁周边的地缘环境,深深的影响了战役前后的形势和各方的战略,这一战之所以能够定出三分天下的局面,其原因也尽在于此。

一、地理位置优越

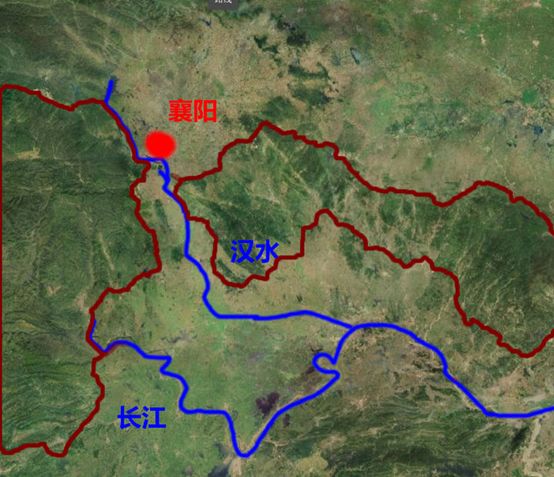

“天府之国”一直是四川省专属的美誉,很多人对这个词的了解,都来自于诸葛武侯的《隆中对》:益州险塞,沃野千里,天府之土,高祖因之,以成帝业。相较于“天府之土”,与之并列另一个词:”用武之国“,名气就稍微低了那么一点:荆州北据汉、沔,利尽南海,东连吴会,西通巴蜀,此用武之国。

先来看两段原始的记载:

是时曹操遗权书曰:“近者奉辞伐罪.旌麾南指.刘琮束手.今治水军八十万众.方与将军会猎于吴。

权延见群下,问以计策。议者咸曰:“曹公豺虎也,然托名汉相,挟天子以征四方,动以朝廷为辞,今日拒之,事更不顺,且将军大势可以拒操者,长江也。今操得荆州,奄有其地。刘表治水军,蒙冲斗舰,乃以千数,操悉浮以沿江,兼有步兵,水陆俱下。此为长江之险,已与我共之矣。而势力众寡,又不可论。愚谓大计不如迎之。

第一段是曹操对孙权的劝降书,语言十分精练,主要表达三个意思:奉辞伐罪,刘琮束手,八十万众。第二段出自《三国志》,是孙权方投降派的观点。他们想要投降的理由是长江之险,与我共之和势力众寡。

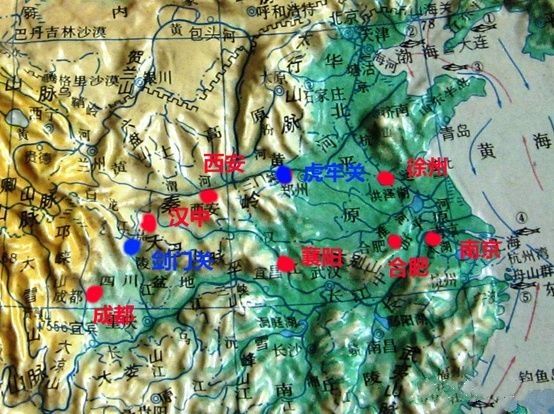

奉辞伐罪和动以朝廷为辞是个名份问题,这里不谈。最早看赤壁的时候,只以为曹操嚣张,孙权动摇的原因是兵力差距,但实际上,刘琮束手,共有长江这两句话,是写在八十万众、势力众寡前面的。对于孙刘两家来说,曹操自夸的“八十万众”还在其次,刘琮投降,荆州门户大开,才是要了亲命。江东和中原相连的门户,共有两个,一个由两个大要塞:徐州-合肥连成的江淮流域组成。

三国时代,徐州与合肥一直在魏国手中,这两座城市形成的封锁线,让东吴始终无法染指中原,但是这条路线上水网密布,是南方水军擅长作战的地方,北方军队因为水土不服,天然具有劣势。所以在这个路线上,曹军自保有余,进攻相对乏力。曹操和孙权在这里形成了一种微妙的平衡。在孙刘结成联盟之后,东吴大军第一个目标,也不是沿长江阻击曹操,而是去合肥玩了一把围魏救赵。

十二月,孙权为备攻合肥。公自江陵征备,至巴丘,遣张憙救合肥。权闻憙至,乃走。

另一个门户,就是是襄阳。襄阳这个名字,在中国的历史上,始终和中原军队进攻江南政权联系在一起,也始终和“长江天险“连在一起,很容易让人误以为它就在长江边上。实际上襄阳离长江的最近点也有160公里。

惊不惊喜,意不意外!

那他为啥能一次又一次决定江南政权的命运呢?

不言而喻。这两个门户,在地图上一起划划重点,就是这样

因此,刘表病故,刘琮投降,曹军不战而得襄阳,这是三国历史上的巨大变局,赤壁之战,正是这一变局形成的最后结果。曹操拿下襄阳和荆州,不费吹灰之力。这大大的出乎刘备孙权的意料之外,所以他们一个想投降,另一个也在发慌。

魏书:子琮代立,遣使请降。先主屯樊,不知曹公卒至,至宛乃闻之,遂将其众去。

孔衍汉魏春秋:刘琮乞降,不敢告备。备亦不知,久之乃觉,遣所亲问琮。琮令宋忠诣备宣旨。是时曹公在宛,备乃大惊骇,谓忠曰:“卿诸人作事如此,不早相语,今祸至方告我,不亦太剧乎!“

二、曹操愈战愈勇

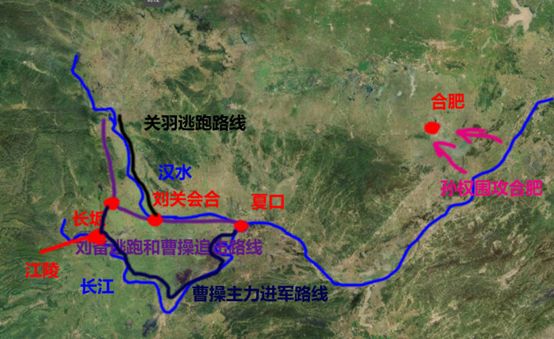

曹操拿下荆州后,可谓志得意满,高歌猛进。曹公以江陵有军实,恐先主据之,乃释辎重,轻军到襄阳。闻先主已过,曹公将精骑五千急追之,一日一夜行三百馀里,及於当阳之长坂。先主弃妻子,与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走,曹公大获其人众辎重。先主斜趋汉津,適与羽船会,得济沔,遇表长子江夏太守琦众万馀人,与俱到夏口。

刘琮带着荆州军的大部分投降了曹操,但还有刘琦率领的江夏军还未归顺,另有江陵还存着一部分军事物资,这时刘备率军分水陆两部逃走,曹操为了避免刘备拿到江陵的物资,派出小部精骑追击,追至长坂,刘备丢掉了大部兵马,于是刘备没有再往江陵去,而是向东继续往汉津(既武汉)方向逃走,期间与关羽所率的水军会和,再至江夏,与江夏军队会师,在夏口驻守。曹操在长坂一战后,暂时没有继续追击,而是转头掉往江陵,在江陵集结大军后水陆并进,也向夏口进发。

这期间孙刘结成联盟,孙权进攻合肥,也就是前面提到的:十二月,孙权为备攻合肥。公自江陵征备,至巴丘,遣张憙救合肥。权闻憙至,乃走。孙权围攻了合肥,逼得曹操分兵,减少了刘备的压力。

再之后,周喻率东吴大军溯江而上,至此,赤壁之战的舞台已经完全搭好。

三、曹操急于求成

曹操不战而下荆州,得了地利,刘备一路逃至夏口,十分狼狈,此时曹操大军前进到江陵,准备从这里出发,顺江东下。这里有一个小插曲。

初,鲁肃闻刘表卒,言于孙权曰:“…肃请得奉命吊表二子,并慰劳其军中用事者,及说备使抚表众,同心一意,共治曹操,备必喜而从命。如其克谐,天下可定也。” 权即遣肃行。

到夏口,闻操已向荆州,晨夜兼道,比至南郡,而琮已降,备南走,肃径迎之,与备会于当阳长坂。在刘表刚刚死亡,曹操还未得到荆州的时候,孙权就已经有意和刘备结好共同对抗曹操,孙权的使者鲁肃走到半路上,发生了刘琮降曹的事件,之后孙权犹豫,诸葛亮前往东吴做说客的故事。这里再说一说东吴自信的来源和他最终取得胜利的原因。这个在《三国志》的记载中也是很详细的。

(诸葛亮):曹操之众远来疲散,闻追豫州,轻骑一百一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末势不能穿鲁缟’者也,故兵法忌之,曰‘必蹶上将军’。且北方之人,不习水战;又,荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。

(周瑜): 今北土未平,马超、韩遂尚在关西,为操后患;而操舍鞍马,仗舟楫,与吴、越争衡。今又盛寒,马无稿草。驱中国士众远涉江湖之间,不习水土,必生疾病。此数者用兵之患也,而操皆冒行之。

诸人徒见操书言水步八十万而各恐慑,不复料其虚实,便开此议,甚无谓也。今以实校之,彼所将中国人不过十五六万,且已久疲;所得表众亦极七八万耳,尚怀狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之众,众数虽多,甚未足畏。

这是对手所总结的,曹军的劣势:

1.北方人不习惯水战。

2.曹操的军队远道而来,且水土不服,疲劳加疾病。

3.荆州军刚刚投降,人心不稳。

4.后方还有马超、韩遂这个不稳定的隐患。

再结合周瑜所言“今又盛寒”,曹操所有的劣势都集中在一点上:他太着急了。如果曹军能在江陵或是襄阳驻守一个冬天。训练北方士卒水战,适应当地环境,收服本来就能适应环境,水战又比较娴熟的荆州军,历史的走向将会大不一样。

那么他为什么这么着急呢。这里不好下定论,因为目前为止,光是“赤壁具体在哪里”这个问题,都还没有完全确定。而赤壁之战的过程,在魏蜀吴三国的原始记载中是不一样的。

我这里还是采取最主流的《三国志》和蒲圻赤壁说,(除此之外还有赤壁在黄州、汉阳或汉川的说法,但无论哪种说法,赤壁都在夏口西方)为依据,讲一个自己的想法吧。由于证据不足,只是合理的推想,不是下结论。

在《三国志》中,曹操本人的传纪上,赤壁之战是这样描写的:公自江陵征备。公至赤壁,与备战。

当时的情形其实是这样的:曹操本来的目的,只是去追击刘备,解决这个后患,目标是夏口。他还没有到达目的地,就在半路上遇到了东吴的大军,随后两军对峙,发生了随后的赤壁之战。再联系一下之前提到的时间线。大概是这样的:曹操大概是被胜利冲昏了头脑。露出破绽后被孙刘抓住了时机,一击逆袭。

1、曹操不费吹灰之力拿下荆州,不仅出乎了孙权和刘备的意料,他自己也是喜出望外,这才下了那封傲慢到极点的战书;

2、在曹操的心目中,南征最大的难关—荆州已经拿下,进军江东只是扫尾工作。孙权围攻合肥就是困兽最后的挣扎了。他不认为东吴会集结大军,跑到长江中游和自己决战,思想上战略上都没有做好准备。这一点,不光是曹操这么认为,孙权自己也已经产生降意了。

3、对此时的曹操来说荆州最大的不稳定因素是刘备,东吴是最后一个目标。所以曹操派出轻骑追击刘备,在刘备逃到夏口后迅速集结大军,将夏口做为目标。

4、孙刘联盟反应十分迅速,周瑜等人在第一时间看出了曹操此时的弱点,抓住了战机。在曹操追击刘备的半途中,迅速出击,解除了这个最大的威胁。赤壁做为战场并没有必然性,只是刚好处在这个路途上,被抓住了。

如果果真如此,周瑜在战略角度上表现出的判断力和执行力,比火攻这个计策还要精彩的多了。

三国的历史上,赤壁可以说是一战定乾坤。三分天下的形势,就开始于这里。下面我就从地缘的角度再讲一讲,为什么这一场战役能够产生出这种局面。

我们先来看一张《中国地形图》,从军事的角度,如果把河流山川当作天然的城墙,不讨论岭南西域这些外围。整个中国,在三国时期的核心地区内,就可以分成五个独立的区域:关中,河北(华北),巴蜀,江东,荆州。

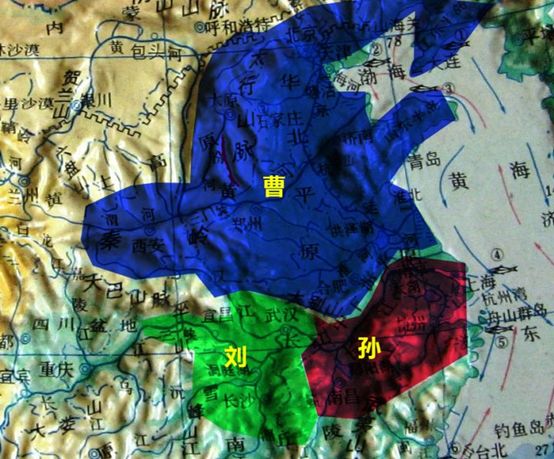

如果没有赤壁之战,曹操在荆州站稳了脚跟,就会变成这样。

从荆州和襄阳出发,顺江而下,可以攻击江东,解决马超后,西进配合汉中,可以从两路拿下四川,曹操基本就是稳稳的能够拿下全国了。但赤壁的失利打碎了这一计划。

赤壁之后,曹操向北败退。上图的形势并未稳定,最终形成的局势就是这样。曹操占据了关中和华北,刘备占据了荆州,后来又拿下了四川。孙权继续据有江东。曹操与孙权的通道,只有江淮流域的合肥--南京一带。这个方向,魏军无力南下,东吴也拿以冲破合肥。曹操与刘备之间,就是汉中和荆州两个缺口,同样是守方占有绝大优势。如果孙刘始终保持友好同盟,至少相互之间不再攻伐,这就是一个十分稳定的局势。三足鼎立之势,就此形成。

把这个整个过程总结一下,赤壁之战的全貌是这样的:

1.不考虑其他较弱的诸侯,原本三方势力已经达到了一种平衡,刘备在荆州大有取刘表而代之的势头,孙权有友好的荆州做屏障,专心和曹操在江淮对峙。

2.刘琮突然投降,曹操占据荆州,形势突变,曹操大有统一全国之势,刘备孙权产生了恐慌。

3.孙刘联盟,尤其是周瑜,判断准确,反应迅速,在曹操还沉浸在突然的胜利之中,把握住了稍纵即逝的机会,突然将了曹操一军,把曹操打回了北方。

再一次,都督荡漾。战后形成的整个系统本来是一个超稳定结构,可确实还是有一个不和谐的地方--刘备据有的荆州,对孙权的江东形成了战略优势。从荆州顺江而下,行军和后勤都很有保障,荆州军同样擅长水战,没有曹操的劣势,孙权面对刘备,没有任何防守方的优势。这一点,让东吴坐卧难安。

后期东吴终于忍不住抢下荆州,导致联盟破灭,最终被北方各个击破,结束三国时代,原因也在于此。取刘表而代之的势头,孙权有友好的荆州做屏障,专心和曹操在江淮对峙。

2.刘琮突然投降,曹操占据荆州,形势突变,曹操大有统一全国之势,刘备孙权产生了恐慌。

3.孙刘联盟,尤其是周瑜,判断准确,反应迅速,在曹操还沉浸在突然的胜利之中,把握住了稍纵即逝的机会,突然将了曹操一军,把曹操打回了北方。

再一次,都督荡漾。战后形成的整个系统本来是一个超稳定结构,可确实还是有一个不和谐的地方--刘备据有的荆州,对孙权的江东形成了战略优势。从荆州顺江而下,行军和后勤都很有保障,荆州军同样擅长水战,没有曹操的劣势,孙权面对刘备,没有任何防守方的优势。这一点,让东吴坐卧难安。

后期东吴终于忍不住抢下荆州,导致联盟破灭,最终被北方各个击破,结束三国时代,原因也在于此。