类魂游戏,一个时代的奇景

05/0622 浏览综合

↑↑星标“机核”不迷路

“代餐”的逆袭

作者:但丁的方舟

编辑:柏亚舟

“原教旨主义类魂典型代表”、“魂系玩家的优质代餐”、“献给宫崎英高的情书”……类似这样的褒奖,是国产“二次元画风”类魂游戏《无限机兵》Steam评论区的高频句式。

3月底发售时,《无限机兵》的首日好评率只有褒贬不一的42%,IGN提前评测仅给5分,失败看似板上钉钉。一个多月后,它却凭一系列优化改动和自身品质硬生生将好评率拉高到92%,按VG insight的乐观预估,其多平台首月销量超50万份,在国产单机里俨然有了年度黑马之姿。

《无限机兵》

或许比逆袭曲线本身更有趣的是,玩家们对一款游戏的接纳、肯定和赞扬,几乎都源自“它足够像其他游戏”,并且,这种“像”完全没有对模仿者的看低,而是一种“越像则质量越高”的检定——致敬、模仿的比例并不重要,好与坏的标准反而默认就有具体的外部参照,《无限机兵》的足够“像”,恰恰成了玩家们发现这款游戏扎实、有料的来源。

这似乎已是独属“类魂”(Soulslike)品类的奇景。十几年来,类魂游戏已经形成了一个庞大的集合,《无限机兵》显然不是孤例。

看看市场供给侧,Steam上被打上“类魂系列”标签的作品高达2196部(注:标签均为Steam用户所加),在惊人的数量面前,如今再强调它只是个标签不算一种类型都显得有些苍白;需求侧,魂系忠实粉丝始终如饥似渴,为了向“魂瘾犯了”的同好们推荐,NGA论坛里有玩家自发统计PS商店里的类魂游戏,从2021年至今每年发售的类魂新游都在10部以上。

虽然争议不小但《黑神话:悟空》确实有这个标签

仅就这两年来说,《卧龙:苍天陨落》《堕落之主》《匹诺曹的谎言》《剑星》……每当类魂游戏出现时,都会有一定传播度,而进入由《黑神话:悟空》(同样有此标签)开启的买断制单机和国产3A愈发受关注的新阶段后,人们也很容易在《明末:渊虚之羽》《猿公剑:白猿觉醒》《十二影》等处于宣发期的国产新游上嗅出“魂味”。

然而,一方面是类魂游戏在不断生产、不断被贴上标签,另一方面却从来没人说得清到底什么算类魂游戏,“集合”的外延似乎无限大又无限窄,只要聚焦到某一单品,“算不算类魂”的争议就总会出现。

这种争议还不止是玩家间的口水仗。《黑神话:悟空》上线前,外媒Screenrant就专门发文讨论它“算不算类魂”,《影之刃:零》制作人梁其伟也曾在微博发文回应“是不是魂类游戏”。

数量与定义,借鉴与创新,粉丝预期与厂商宣发……种种矛盾之下,围绕“类魂”的许多问题注定不会有唯一正确答案。能确定的可能只有,当代玩家在自己的游戏生命周期里都在逐渐见证一种特殊品类的生长与发展。

没有定义的游戏类型

任何人如果试图认真搞清“到底什么是类魂”,最后可能都会以失败告终。

我们当然可以从FromSoftware旗下《恶魔之魂》和《黑暗之魂》三部曲等作品中,提炼出一些独创设计,那些散发着“魂味”的特征对魂系玩家们来说也早已耳熟能详。

《黑魂3》

比如——“难”。扩展来说,魂系游戏不提供难度选项,对所有玩家一视同仁;主角战斗性能羸弱,能被杂兵几下秒杀,Boss们却拥有华丽、连贯的动作模组,对还需管理精力条消耗的玩家降维打击。和《鬼泣》式的传统动作游戏能将敌人当成浮空连、秀技术的沙包截然相反,魂系游戏总要见缝插针、反复挑战;严苛的死亡惩罚,如反复死亡会彻底失去积攒的经验金钱;通过“篝火”连通游玩路线,篝火为玩家提供回复,但小怪会全部刷新。

比如——“绕”。魂系游戏拥有教科书般的箱庭关卡设计,会在立体、连通的地图中,为玩家提供丰厚的探索奖励,且经常会有“此门只能从另一侧打开”的提示,和“这里竟然藏了一条捷径”的惊叹。

再比如——“谜语人”。所谓“碎片化叙事”被魂系游戏发扬光大,异世界的故事经常被掐头去尾藏在各种道具说明里,要靠玩家自己发掘、联想,才能获知完整的游戏剧情。

而当面对一款新游戏时,是否“类魂”的判断标准,还可以简化到就看有没有某些特定设计元素。如GameSpot就认为,包含“可解锁的检查站”、“死亡时掉落货币”、“互联世界与锁着的门和捷径”、“死亡或休息时敌人重生”这四种元素,就算类魂游戏。

姑且顺着这份定义,我们很容易发现难题所在:那只有三个元素算不算类魂?有两个呢?

以及,如果只有两个,但同时又有着由精力条、“回合制”、翻滚构成的战斗系统,有碎片化叙事,那又算不算呢?

其实任何成体系的定义,都是上述所有元素的排列组合与增删。再严苛一点,甚至可以加上“精心设计的BOSS”和“黑暗的世界观”等不涉及游戏底层机制的,再宽松一点,“魂”就真的可算玩家们调侃时的“万物起源”了。

于是关于类魂游戏的定义,呈现出哲学上经典的“谷堆悖论”状态。也就是一粒谷子不算谷堆,再加一粒也不算……是加到第多少粒才开始算谷堆的呢?反之,如果有一个谷堆,拿走一粒谷子它仍然是,但拿走第多少粒它就不是了呢?

多少粒谷子算谷堆呢……

极端的争议,往往出自“少了某项FS社正统魂系游戏的元素,所以不能算类魂”的原教旨主义者,和“有一个元素符合魂系游戏,这就是类魂”的“魂小将”,而实际上,大部分类魂游戏就是处于“谷堆”的中间状态,注定无法被明确归类。

难道这种现象只有类魂游戏存在?答案可能还真是。

在产品数量上够格相提并论的,游戏界还有另外两个典型类型:“银河恶魔城类”和“肉鸽类”。前者是指玩法类似于银河战士系列和部分恶魔城系列的游戏,但它兴盛于上世纪80年代,21世纪后才又随着横版独立游戏的发展而复苏。时间的沟壑已经隔断了定义的必要,不会有人在意新游戏和几十年前老游戏的相似度。

肉鸽类(Roguelike)则是更极端的一个案例,因为它就是被明确定义过:在2008年的一场研讨会中,游戏开发者们根据“五圣经”(有代表性的同类游戏,分别是《Rogue》《迷宫骇客》《神秘古域》《安格班德》《林利的地牢爬行》《深入地下城之石头汤》)得出了包含13项定义的“柏林准则”,正面回答了“Roguelike是什么”的问题。后来有不完全依照柏林准则的游戏,则会被称为“Roguelite”。

“Roguelike玩家”未必知道《Rogue》长啥样

两者共同点是,源头之遥远已经可以让它们各自成为一种抽象的设计思路被后世参考。如果新游戏被打上标签,受众大致就能知道产品的特点,比如Roguelike一定会有“随机”,类银河恶魔城一定会有拿到某项能力才能返回的地图区域,但如果一名新玩家对《黑暗之魂》一无所知,“类魂”这个标签也没太大帮助。

那么,制作着类魂游戏的开发者们会不会有更明确的定义呢?很遗憾,开发者们的侧重点根本不会是“篝火”、“原素瓶”之类的具体元素,而是更宏观的游玩感受或制作理念。

《亡灵诡计》的制作人亚里克斯·库博德拉(Alex Kubodera)曾在受访时认同道:“理想情况下,应该有一种公认的理念来定义每款类魂游戏,应该有一份可以用来核对标准的清单。”而他自己认为,类魂的精髓在于设计好“玩家行动时风险与回报的权衡”,比如对耐力条的限制就是服务于此。

与之相似,《致命躯壳》发行商的工作人员基隆·拉姆德瓦尔(Kiron Ramdewar)认为,“优质类魂游戏会营造孤独感和挣扎感,是要在游戏世界中隐藏秘密并允许玩家错过它们。”

《盐与避难所》工作室负责人詹姆斯·席尔瓦(James Silva)则将类魂游戏的特点概括为“要提供值得深思熟虑且有意义的探索”,这种探索除却地图,还包括在战斗战术上的和在角色构筑上的;《死亡细胞》工作室的亚瑟·德坎普(Arthur Decamp)认为,类魂最大的特点是“将毫不妥协的动作系统,与深度系统机制相结合”。

归本溯源,大概也只有宫崎英高本人能给出一份类魂游戏的标准定义了。其实宫崎英高还真在某次IGN的采访中回答过,他只是无关痛痒、包罗万象地说:“注重近战和成就感的黑暗奇幻第三人称动作游戏。”

说了等于没说。

宫崎英高的微笑.jpg

“类魂”从哪来,要到哪去

宫崎英高本人在开发《恶魔之魂》时,必然也没有开宗立派的野心。

做财务管理出身的他,直到29岁时才加入彼时的二线公司FromSoftware,并用四年时间成长为游戏制作人。有观点认为,FS社早期的四部《国王密令》也影响了魂系游戏,《国王密令》系列也有灰暗的地牢和高难度的战斗,部分道具和怪物还出现在了日后的《黑暗之魂》中。不过该系列并未出现在宫崎英高的履历上,在《恶魔之魂》前,他只负责过3部机甲动作游戏《装甲核心》。

《恶魔之魂:重制版》画面

《恶魔之魂》原本是索尼想对标《上古卷轴4:湮没》推出的项目,主动交于FromSoftware制作,但在FS社内部,项目被判为“必定失败”。宫崎英高中途全盘接手的原因也很随性:“既然已经是个失败品,做不好也没人在意。我可以把它变成我想要的任何样子。”

2009年游戏发售初期,市场反馈确实不佳,《Fami通》只给了29/40分,首周销量不到4万份。未曾想《恶魔之魂》发行到欧美后,先是得到一批小众玩家的青睐,被认为在接受了自虐、受苦的体验后会涌现巨大成就感,随后越来越多的玩家与媒体开始追捧它。

两年后宫崎英高推出了“精神续作”《黑暗之魂》,魂系游戏就开始在操作便捷化、演出电影化风头正劲的时期,成为一支异类却无法忽视的力量。不过宫崎英高转身就投入了新IP《血源:诅咒》的开发,甚至没有担纲《黑暗之魂2》的游戏总监,后来《黑暗之魂2》也经常被粉丝们“开除魂籍”,被戏称为“最好的类魂游戏”。

不难看出,魂系框架的最初确立,本身就是一个充满意外的过程,宫崎英高本人更是从未满足于一套固定制作模式。

FS社的后续作品《只狼》大幅强化了角色战斗性能和机动性能,同敌人主动“拼刀”取代了“二人转”,《艾尔登法环》则拥抱了开放世界,原汁原味的箱庭探索只存在于地图中的部分地点。

《艾尔登法环》和DLC《黄金树幽影》

相较《黑暗之魂》三部曲,这些变革尺度比许多类魂游戏还大。让人有些啼笑皆非的是,部分早期困难设计如误杀就触发不了任务的NPC、独木桥上会把玩家挤下摔死的敌人等,FS社自己后来的作品也在优化改良,部分“类魂游戏”却依然在宗教式地致敬。

FS社的正统魂系产品线内部都算不上风格稳固、还在不断创新的情况下,在“类似”的参照对象都仍在随时间变化的情况下,类魂游戏能成为当下ARPG开发的主流选项之一,就不得不说是与时代相互成就。

它的广泛传播,恰好踩上了直播与短视频成为主流社交媒介的风口,主播们玩魂类游戏节目效果充足,看人受苦也总比亲自受苦更有乐趣。

很多人认为,FS社作品真正意义上在国内出圈,始于2019年3月发售的《只狼》,而《只狼》的全球销量10天就破了200万,却一直到2023年9月才突破1000万,其知名度的确少不了“云玩家”们的助力。细想也是,当彼时正在兴起的B站游戏区和直播区满屏幕出现汉字“死”,节目效果还是比“YOU DIED”要好的。

“菜”这种MOD还引起了日本媒体的注意

在游戏行业自身的发展路线上,魂系列也是一次突如其来的拨乱反正。如果没有出现“魂”系列,那操作易上手,演出高规格,地图堆料,电影化或开放世界化……这种趋势可能会随着画面和技术的进步,成为3A游戏唯一的进化路线。

可实际上,魂系列和它的追随者、模仿者们,已经在某种程度上重塑了玩家们的游玩喜好,也改变了很多厂商的开发选择。它们的难度和强交互,更像前互联网时代的街机和家用机游戏们所追求的“游戏性”。

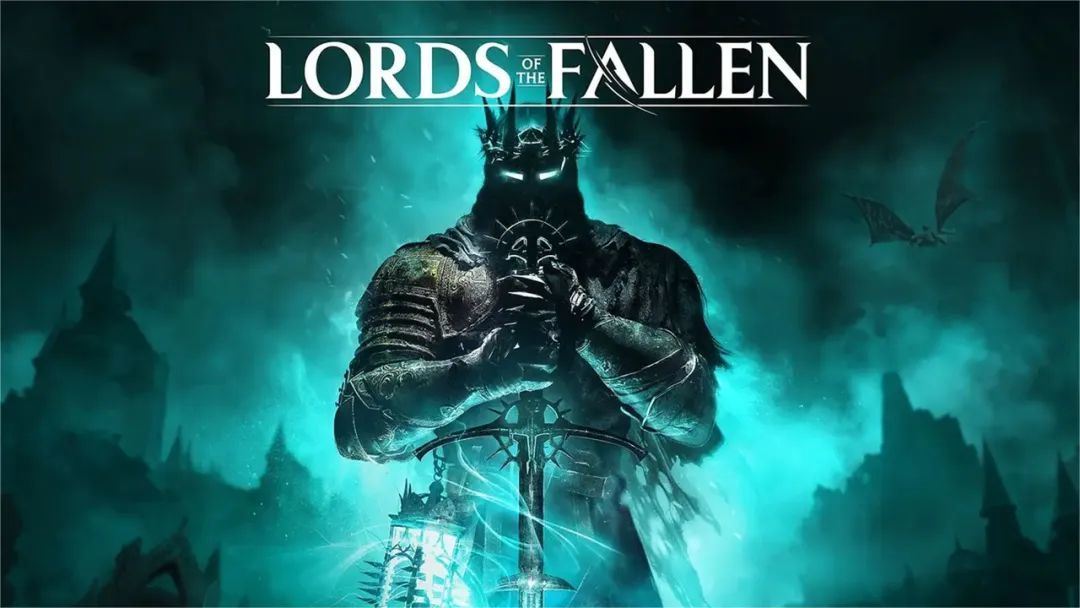

鉴于类魂与魂系是一个伴生发展的过程,“第一款类魂游戏”不太可考,不过《堕落之王》一定属于最早的一批。它发售于2014年10月,只比原版的《黑暗之魂2》晚半年,十多年前游戏宣发时,也常被问与魂系列的联系,工作室发言人则对外表达过“地图比起《黑暗之魂》更像《恶魔之魂》”、“在游戏的学习曲线上玩家会获得和玩《黑暗之魂》相似的体验。”

这个最早模仿魂系的IP后来命途多舛,理论上的续作《堕落之主》早在游戏发售两个月后被宣布,可直到2023才作为“重启之作”上市。漫长的时间里发行商CI Games先是更换了合作的开发工作室,后又与新工作室解约,自己最后成立了一家工作室。而原本负责初代《堕落之王》的工作室Deck13早已单飞,开发了《迸发》系列,仍然是类魂游戏。

2016年的《盐与避难所》则是另一个重要节点,既然2D横版也可以“类魂”,扩大了宫崎英高本人的“定义”,再往后不论将魂系机制融入什么题材与形式都不再意外。

V社完全不管玩家加标签的一个例子(雀魂也是魂,那魂斗罗……)

至于“最后一款类魂游戏”,既然类魂趋势如火如荼,当代玩家可能有生之年都不会看到。

多,便对吗

机核(微信公众号id:Gamecores)曾经在自己的播客节目里提到过,如今类魂游戏整个品类,甚至可以被视作一个巨型服务型游戏——核心机制、游玩体验相似,不同游戏就像不同的更新版本和DLC,不同的厂商共同维护与拓展它,服务着喜好大致相近的一批玩家。

到底为什么会出现这种“共创”般的特殊盛况,原因倒不算太复杂。按FS社公开过的数据,其员工总数大约400人,尽管增速不俗,但规模在行业里不算很庞大,因而旗下产品的产能就是有限,目前三四年出一部精品的速度已经算快。

《堕落之主》

但这远远满足不了市场对采用魂系玩法的游戏的需求,市场需求存在空余就自然会有其他厂商去填补。类似《堕落之主》《匹诺曹的谎言》这样近似亦步亦趋的作品,都能收获百万销量,像《仁王》这样还能加入自己独创系统的,系列销量近800万份。可以说正是因为FS社做不到也不会是家“年货”游戏商,才催生出了一条衍生赛道。

同时不得不提的是,从开发的角度,类魂游戏或许是一种“更省成本”的选择,不论是线性相比开放世界、慢速动作相比高速动作,都肉眼可见地要“好做”一些,如此成为了许多中型开发商的首选也并不奇怪。近年来,FS和类魂游戏一起,已然打造了一套成熟还易于继续模仿的游戏框架——“小怪-篝火-Boss”已经堪称新时代ARPG万用模板。

相比做出有一定特色的动作系统,设计出精良的关卡需要深得多的积淀。即便没有做互联地图、立体箱庭的实力,大致用上魂系的流程模板,整体体验也不会太差,比如《黑神话:悟空》的地图空气墙屡遭诟病,《仁王》每关的单向门和捷径都十分刻意并不巧妙,也并没有妨碍它们成为杰出作品收获无数拥趸。

其他层面比如碎片叙事可以减小剧本压力,死亡惩罚、“掉魂”设定可以延长游玩时间……选择类魂框架能带来的便利很多。毕竟并非每个工作室都是六边形战士,如果选定了开发ARPG这一大类,就算有独创野心,那借用一两项魂系的机制,就能将更多开发精力分配到自己擅长的部分上。

但是,收益总是伴随着弊端。

《死亡细胞》的制作人德坎普(Decamp)就曾说,“以某款特定游戏来命名一个游戏类型就会有风险,它会成为所有受它启发的新游戏的准则,从而限制了创造力。”

类魂游戏的先天劣势,首先就是势必会被和FS社的标杆作品进行比较。更“糟糕”的是,FS社作品还是同时代游戏、自身还在进化,这几乎是笼罩在所有类魂游戏身上的阴影,要突破比较,完全走出自己的路难于登天。

反之,即便类魂游戏都没有像FS社作品那样成为同时代最好一批游戏的目标,玩家们对经典、对标杆的潜在标准,和对追随者们也是不同的,像是同样的“粪怪”、“粪点”、“恶心机制”,FS社作品瑕不掩瑜可能会被容忍,类魂游戏可能就会被骂得狗血淋头。

《匹诺曹的谎言》

国产3A与买断制单机游戏还处在刚有崛起势头的时间点,所有的借鉴和补课都是必经之路都无可厚非。只是如果跳脱出来看,当下的类魂赛道实在是有些过于混乱和拥挤了。略显讽刺的是,当年《恶魔之魂》和《黑暗之魂》是以逆流的姿态让整个业界耳目一新的,如今却在成为新的固定范式和类型窠臼。

当然,“类魂”这个术语本身的滥用或许就存在问题。不管喜欢与否,它确实已经成为了一个固定行业术语,然而它的所指却是非常模糊的。如前文所述如果不了解魂系列,它无法帮人提前了解游戏(类魂甚至不一定很难),而如果知道魂系列,但因为不合口味而避开,“类魂”标签则可能会让人错过一些其实会喜欢上的游戏。

《致命躯壳》的发行人员拉姆德瓦尔(Ramdewar)就曾表示:“你可以玩十款类魂游戏,然后获得十种截然不同的体验。我们总给新事物提供一个参照点,《黑暗之魂》是个合理比较对象,但它被引用的频率有点过高了。类魂这个标签只有在搭配其他更能描述游戏特征的词汇时才真正起作用,但如果有了其他词汇,还需要这个标签吗?”

类魂,就和所有被频繁使用的“XX Like”一样,很好地说明了术语本身是怎么塑造玩家期望,甚至影响游戏制作方式的,继而所导致的种种制作、宣发、讨论上的现象,也是这个社媒极度发达,厂商与玩家交互极其深入的时代的奇特图景。

一种未来的理想状态可能是,魂系的大部分具体机制都被游戏界吸纳,成为普适的做法之一,比如“篝火存档”就像“即时存档”一样,“互联箱庭”就像“开放世界”一样,不会再被链接到具体的游戏,类魂就只保留一两种核心理念,或者这个词汇干脆消失。

开头提及的《无限机兵》中的篝火

这一天要是真的来到,还真不知道众多的“魂游老ASS”们会高兴还是失落——但有一点似乎是可以肯定的,代餐吃再多,也很难比得上自己当初的那款白月光。是的,FS自己出的也不可以。

参考资料:

1. 类魂的魂在哪里?——类魂游戏设计思考. 腾讯GWB有戏无界

2. 《黑神话:悟空》并非「类魂」,但 FromSoftware 已经永远地改变了动作游戏. IGN中国

3. What Makes a Game a Soulslike? . CBR

4. What the hell is a Souls-like? Game devs break down FromSoftware's accidental genre . GamesRadar (题图来源)