当国风IP遇上格斗游戏:《异人之下》能否突破格斗游戏的高墙

投票前天 19:2268 浏览综合

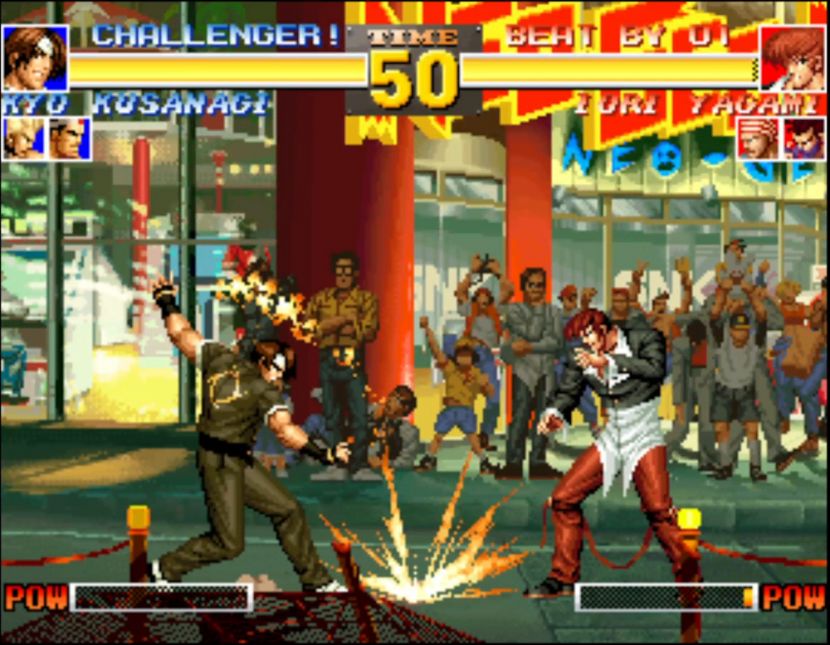

在手游还没那么流行的时候,说到格斗游戏,从70后到90后,最先想到的无疑是《拳皇》《街霸》,还有烟雾缭绕的街机厅。

当时热门的拳皇版本还是《KOF97》,有人拿八神打个十胜能被吹捧一个星期。《侍魂》也不少见,节奏虽慢,一招一式充满了博弈的乐趣。

泡在街机厅里的一代人长大了,随着电脑和智能手机的普及,街机厅成了记忆中名为“情怀”的标签。需要花大量时间练习上手且对抗性强的格斗游戏则慢慢退居二线,成为了小部分玩家所喜爱的“硬核游戏”。

虽然国内格斗游戏圈有着“小孩”曾卓君这样的超量级选手,但格斗游戏依旧属于小部分人的狂欢。在手游中,格斗更是一个小众品类,像《火影忍者手游》《时空猎人》这样相对大众化的格斗手游作品,主要是以刷图以及养成为主,无论是2D的表现形式,还是在PVP过程中的交互,与传统意义上的格斗游戏都相去甚远。

又例如国产的其他ACT游戏,虽然有《斩妖行》和《武士铃》一众在手感与画面表现上都有所突破的游戏,但是其普遍都在走独立游戏路线,受众与投入都非常有限,与主流市场更是搭不上边。

在《异人之下》之前,国产格斗游戏的土壤还是相对荒芜的。

从商业角度上倒也很好理解,格斗游戏设计与制作门槛高,收益却明显低于热门游戏品类,这种高风险高成本的主题一般都不会成为厂商的优先选项。这两年国内并没有一款纯本土血统,并且做得像模像样的格斗游戏,不是做不了,而是没人想做。

在这种前提条件下,《异人之下》在二测阶段所展现出的素质,有着令人耳目一新的突破。

门槛降低,不失格斗内核

《异人之下》是个漫改IP,改编自国漫《一人之下》。IP本身设定完整,风格独特,粉丝基础非常成熟。对于原作的观众而言,想要下场尝试游戏,在理解设定上就非常轻松,“异人”“炁”“天师府”这些名词对他们而言再熟悉不过了,这其实就已经大大降低了新玩家的理解门槛。

开场动画和剧情模式中,《异人之下》做到了对漫画原著的精准还原,开局剧情中的玩法引导节奏很快,即使是没有看过原作的新玩家,也能迅速入戏,进入《异人之下》构建的世界观中。

从游戏性的角度来讲,《异人之下》原汁原味地保留了传统格斗游戏中最具特色的“猜拳”系统,即不同技能之间有一整套克制链,对战的双方在选择技能的过程中进行心理博弈与反应上的对抗。相比于之前一些更看重数值或者干脆就是PVE的格斗游戏而言,《异人之下》保留了格斗游戏的内核——博弈。

操作手感上,《异人之下》横向对比之下也是行业领先:打击感十足,技能特效也十分炫酷,玉玲珑的八卦掌动作也明显做了考据,细节感拉满,转腕、翻身、绕背、推掌都干净利落,出招重心和节奏也有章法,打起来非常有劲儿,可以看出制作组在这方面是下过功夫的。

不光是视觉特效炫、节奏快,动作反馈做得也很扎实——轻击有停顿感,重击有震屏反馈,技能命中时伴随短暂的硬直和击退,让整场战斗有节奏、有节奏地“推”着你往前打,不是那种互相蹭血的无趣的数值比拼。

而将每个角色做出鲜明特性,也同样是《异人之下》充满设计感的理由之一。不同的角色在战斗中的技能表现、战斗节奏,乃至于操作逻辑上都有根本的不同。

比如很多玩家熟悉的“雷张楚岚”,主打雷法远程,高消耗、大范围,适合慢慢打消耗战,视觉上也极具压迫感。而“冯宝宝”走的是近战高灵活路线,技能起手快、连招多,是那种上限很高、适合技术型玩家反复练习的职业。

不同角色间差异性大,风格化明显,使得不同水平层次的玩家都能找到适合自己的打法,而不同角色的都有着很深的发掘空间,也提高了游戏本身的可玩性。

一款想破圈的格斗手游该有的样子

虽然《异人之下》在格斗性上给予了玩家很大的操作空间,但玩家的上手门槛却并不似传统格斗游戏那么高。

在《街霸》及《拳皇》系列里,在操作选项上都会有一个区分。例如《街霸6》有“标准”和“现代”两个选项,前者供大佬手搓招式,拥有完整的角色性能,后者供新人上手,快速得到游戏正反馈。

而《异人之下》的操作模式就好比这里的“现代”,只要略微了解新手教程,战斗中的辅助锁定以及推荐的技能就可以直接帮助玩家“爽玩”这款游戏。对于不习惯格斗游戏的玩家来说,这种辅助可以极大地缓解上手的生疏感。

在完全熟悉技能后,你也可以自己选择去学一些进阶操作,无论是连段还是抓差合,这样就将游戏难度给“阶梯化”了,玩家可以通过慢慢提升找到格斗游戏的乐趣,这样一来,从入门到入土,《异人之下》普适性的设计显得功不可没。

可以看出,《异人之下》在商业逻辑和大众接受度之间做了不少取舍。但它确实在格斗游戏这个小众领域里,迈出了尝试的一步。在保持格斗游戏核心博弈感的同时,努力降低门槛,让更多玩家愿意尝试、敢于上手,并最终愿意留下来。