《游戏设计艺术》读后感——一本面向普通玩家的游戏“圣经”

08/0552 浏览综合

感谢游民星空编辑清都山水指导修改

刚刚看完了Jesse Schell写的《游戏设计艺术》,有什么感想?如获至宝。作为一个玩家,只是在玩游戏,而没有涉足该行业。但对于我而言,看完这本书才发现,这真的是一本面向普通玩家的游戏“圣经”。

笔者也很久没看过该类抠字眼的科普读物,所以回头看来,这本书看了竟然有半年之久,自然不适合一读到底,更适合当作百科查阅。因为结构相当清晰,各个设计环节讲得有条不紊,慢慢从一个小分支构建到整体。

那么这本书又在讲什么呢?

这本书首先讲的就是游戏设计者。笔者所认为游戏设计者大概是各个行业有所涉及的那类人,但笔者也没想到如此全面,诸如心理学,工程学等其他看起来和游戏关联性不强的行业,虽然看起来和游戏没什么关系,但也是游戏设计设计中重要的一环,作者由此展开。

引用该书内容简介

不需要是技术专家,只要阅读《游戏设计艺术》(第 3 版),学习佳作,深刻领悟游戏设计的真谛,人人都可以成为优秀的游戏设计师!

本书深入讲解Z基础的游戏设计原则,展示桌面、卡牌、体育游戏中的技巧如何在电子游戏中生效。书中列出了100多个透镜,帮助你从各种角度观察游戏设计,例如心理、建筑、音乐、视觉、电影、软件工程、主题公园设计、数学、谜题设计和人类学等方方面面。本书主要内容包括游戏的体验、构成游戏的元素、元素支撑的主题、游戏的改进、游戏机制、游戏中的角色、游戏设计团队、如何开发好的游戏、如何推销游戏、设计者的责任等。

第3版新增许多VR和ARP台的绝佳范例,如《神秘海域4》和《最后生还者》,以及免费游戏、混合游戏、严肃游戏等方面的当代名作。

再来就是关于游戏的定义,游戏是什么?

笔者认为,游戏不同于其他娱乐,用一两句也无法说清,是一种特殊的交互艺术。而现在提到的游戏这个概念,大多数玩家想到如今的风靡全球的电子游戏,其实游戏的定义也并不是这么狭义。

游戏和我们所熟知的电影、音乐等艺术形式是一样的,游戏还包括现实中棋牌,朋友吃饭时的划酒拳和小时候玩的“跳房子”。关于如何给游戏下个更为准确的定义,作者也花了两个章节来讲解。简而言之,就是游戏能带来体验,但游戏不等于体验,并引用了一句供玩家思考。

“(游戏是)一个拥有内生意义的交互结构,需要玩家们的努力来完成目标。”

看到这里,估计大部分玩家云里雾里。这不是一本面向普通玩家的科普书嘛?本书确实是通俗易懂的,作者本意是给那些刚刚跨入游戏行业的小白讲解,该书据说是美国的大学教科书,在笔者看来,面向读者,就算不是大学生也能看懂,所以门槛相当低。

虽然笔者学的是计算机专业,但也没有和这个行业没有过多交际,大概也不能应用书中大多设计,纯属作为一个玩家对一些有趣的设计进行探究,对于书中一些关于概率论的知识看不懂,这也许是属于游戏数值的设计吧。

接着来看看游戏元素

“游戏元素没有化学元素那种构建起来的周期表,所以也还在等待‘门捷列夫。”

作者认为游戏元素和化学元素一样,是客观存在,但又不好分类整理并发现规律,没有像门捷列夫那样构建一个类似“游戏周期表的东西。进一步引申,作者提出一个相当可观的四元素属性,即美学、故事、机制和技术。

还有一种新的思考机制,就是利用各类“透镜”来观察游戏特性,这个“透镜”像开发讨论一样提出一些问题来让读者进行简单的思考。

例如“头脑风暴”,无限制的自由联想和讨论,其目的在于产生新观念或激发创新设想。这个概念本身就是现实中常用的思考方法,是由美国创造学家A·F·奥斯本于1939年首次提出、1953年正式发表的一种激发性思维的方法。这种方法作用是可以瞬间带来的思考的精华部分,也就是灵光乍现,实施起来并不容易,也不好捕捉。但好在可以边思考边记录,不在意精华部分的遗失,记得多少便写多少。

如笔者现在写文章就喜欢记一些“灵感”,写完一篇文章,反过来想,似乎又差了什么,所以不能嫌麻烦 又要进行增删改等操作。正如游戏开发时也不能面面俱到,得到一定的灵感时,就可以进行开工了。然后游戏需经过设计、应用、调试才能得到一个初产品。

为这本书的例子例如游戏,游戏设计师和相关模型等事物会更有年代感,让笔者感到枯燥难懂。庆幸的是除了一些《龙与地下城》《万智牌》等更老的游戏以外,书中的其他游戏,我们可以通过网页搜索一下相关资料,就能了解这些游戏的背景。

文中多次引用笔者熟悉不能再熟悉的《模拟人生》系列,这实在是太好了,因为笔者本身也是该系列的十年老玩家,可以进行一些新思考。其他诸如一些《星球大战:旧共和国》《黑暗之魂》等游戏的游戏设计,实属是命中笔者的爱好,多年以前在网吧玩时的单机回忆被唤醒了。

令人叹服且让笔者感到疑惑,作者专业知识如此过硬,也很会讲故事,而且书中的例子和事件通俗易懂,但为什么还能如此跟得上时代?也许是作者改写第三版的原因吧,此前两版笔者并未看过。

书中不仅提到了steam和苹果商店这些新兴平台是出现,形成了一种新的商业循环,也讲述了VR游戏诞生以来带来的影响。起初游戏制作人对VR游戏把控不成熟,总是想着直接让经典游戏改成VR游戏,笔者第一次看到VR复刻的游戏就是《给他爱5》,其中玩家可以操控手中的两个手柄来使用步枪,虽然看起来很有意思,但是你能感觉得到,这个游戏并不是为VR而生的。这就好比手机游戏非要搞一个MOBA游戏,你玩起来虽然很新鲜,手机不卡顿,但是完全就是搓屏幕的不适感。

从现场舞台戏到电影银幕上,殊不知剪辑运镜才能适应这项技术;互联网来临,特别是4g时代,视频创作者又想到把内容精致化,例如一个小时的视频内容以上搬到网上;殊不知短视频大行其道。每项新技术所呈现的效果固然让人羡慕,但现实往往是第一个吃螃蟹的人也不见得会成功。

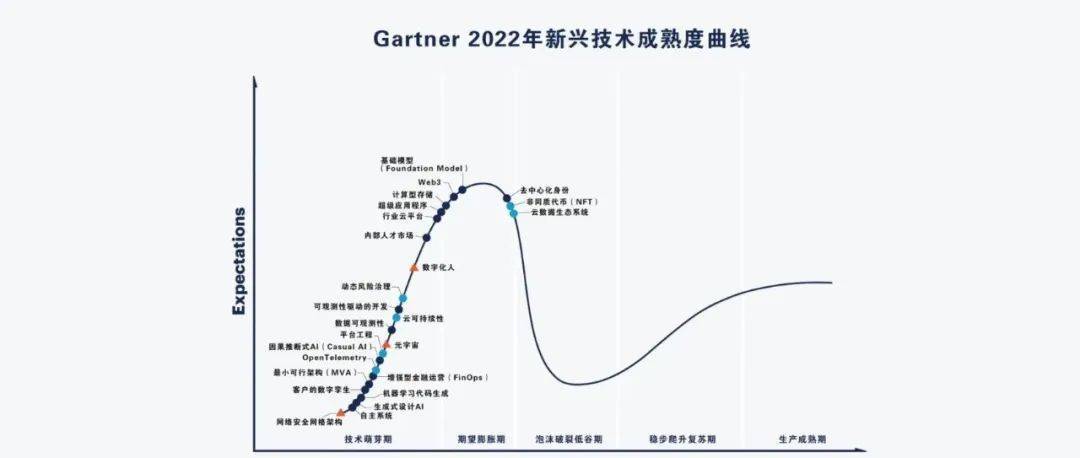

上文里我以技术成熟度进行说明。

什么是技术成熟度曲线?

技术成熟度曲线是对各种新技术或其他创新的常见发展模式的图形描述。Gartner一项技术 (或相关创新)在发展到最终成熟期的过程中经历多个阶段:

- 创新萌发期 (以前称为技术萌发期):技术成熟度曲线从突破、公开示范、产品发布或引起媒体和行业对一项技术创新的兴趣的其他事件开始。

- 过热期:在这种新技术上的建设和预期出现高峰,超出其能力的当前现实。有些情况下会形成投资泡沫,就像在 Web 和社交媒体上发生的情况一样。

- 幻灭低谷期:不可避免地,人们对结果的失望开始取代人们最初对潜在价值的热望。绩效问题、低于预期的采用率或未能在预期时间获得财务收益都导致预期破灭。

- 复苏期:一些早期采纳者克服了最初的困难,开始获得收益,并继续努力前行。基于早期采纳者的经验,人们对可以获得良好效果的技术应用区域和方法加深了理解,更为重要的是,人们知道了这种技术在哪些方面没有或几乎没有价值。

- 生产力成熟期:技术的实际效益得到证明和认可后,越来越多的企业感到可以接受当前已经大幅降低的风险水平。由于生产价值和使用价值,技术采用率开始快速上升(“曲棍球棒形”),渗透很快加速。

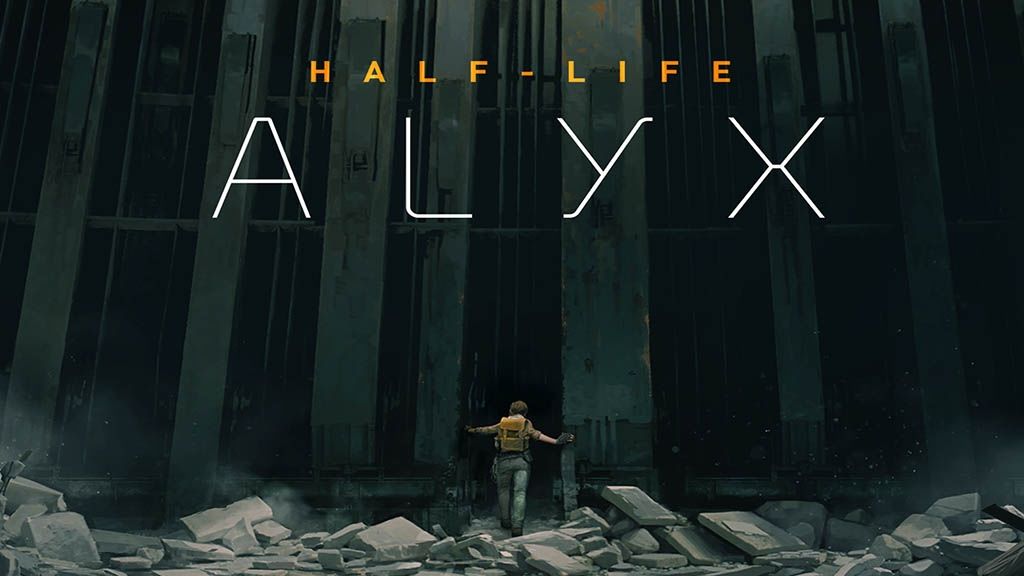

当然,就游戏本身的发展来说,从最早的文字MUD游戏到2D游戏,再到3D游戏,随着画面和技术的进步,游戏的拟真度和代入感越来越强。但因为技术等方面的限制仍无法让玩家在游戏时脱离置身事外的感受。在游戏制作人不懈努力下,大家已经看到了VR的适配游戏的出现,以《半条命:ALYX》为代表的3A级VR大作。

本书讲述三种游戏销售模式:零售、直接下载、免费游戏三种模式。

对这三种方式笔者并没有偏见,然而对于国内免费游戏大行其道的环境下,笔者对免费游戏这个模式更感兴趣一些。

书中提到:

“从某个层面来说,这个模式(免费游戏)对玩家很有好处(他们可以免费尝试玩游戏来决定自己是否喜欢),但是试玩免费游戏的玩家们也常常感到设计师故意引诱玩家进入各种不得不付钱的处境。讽刺的是,玩家的感觉完全正确!”

不得不承认现象级免费游戏本身无罪,销售模式却是罪大恶极,笔者也有过这种在游戏为了虚荣心氪金的经历,例如笔者在小学初中的时候玩《洛克王国》途中充过很多钱,除了得到一些新的衣服鞋子以外,满足一下虚荣心,好像对于游戏内容并没有什么实质性帮助。

又对于游戏盈利而言,部分单机机游戏来说零售模式利润少的可怜,而且会导致一些好游戏会被埋没。因此,作者也好言相劝,游戏行业风险高,不要轻易去尝试。作者还在开头教了你,如果你此时时刻成为了游戏设计师,如何树立你的自信等的言语,看这些话笔者一度感觉看了成功学书籍。

总之,游戏设计师既要面向大众,也要面对温饱盈利等问题。作者详细说明了游戏设计与商业模式的关系,给笔者带来一个新视角,设计游戏也要考虑商业化,还有游戏设计师的责任。讲完了社会大环境的生存之道,站在社会的角度上,作者毫不避讳讲了游戏还有一定成瘾性和危害性,可见国外通过分级如此严格的制度,也不能完全避免这个问题。

根据调查,游戏制作者为了游戏人数呈指数级的增长,也会采用一些手段来吸引玩家包括在游戏中插入暴力、色情等元素。例如旷世神作《给他爱5》也遭受到多个国家封禁 ,对于被封禁这件事来说,并不是游戏本身内容不行,是因为游戏中歌颂犯罪的行为容易滋生许多问题。因此,这游戏通篇充斥这些不良的内容,各国审核删减起来又比较繁琐,还不一定能得到R星的允许来删减完成国内限定阉割版,审核直接一了百了,直接封禁。

到此了。内容全看但又没感觉全懂,笔者对于已经看懂部分已感到受益匪浅,有时间也会再读几遍。强烈推荐各位注重游戏性内容的游戏爱好者一看。

活动|8月资讯活动开启,参与赢奖励