TGA,游戏奥斯卡还是野榜?

投票修改于2025/11/181941 浏览综合

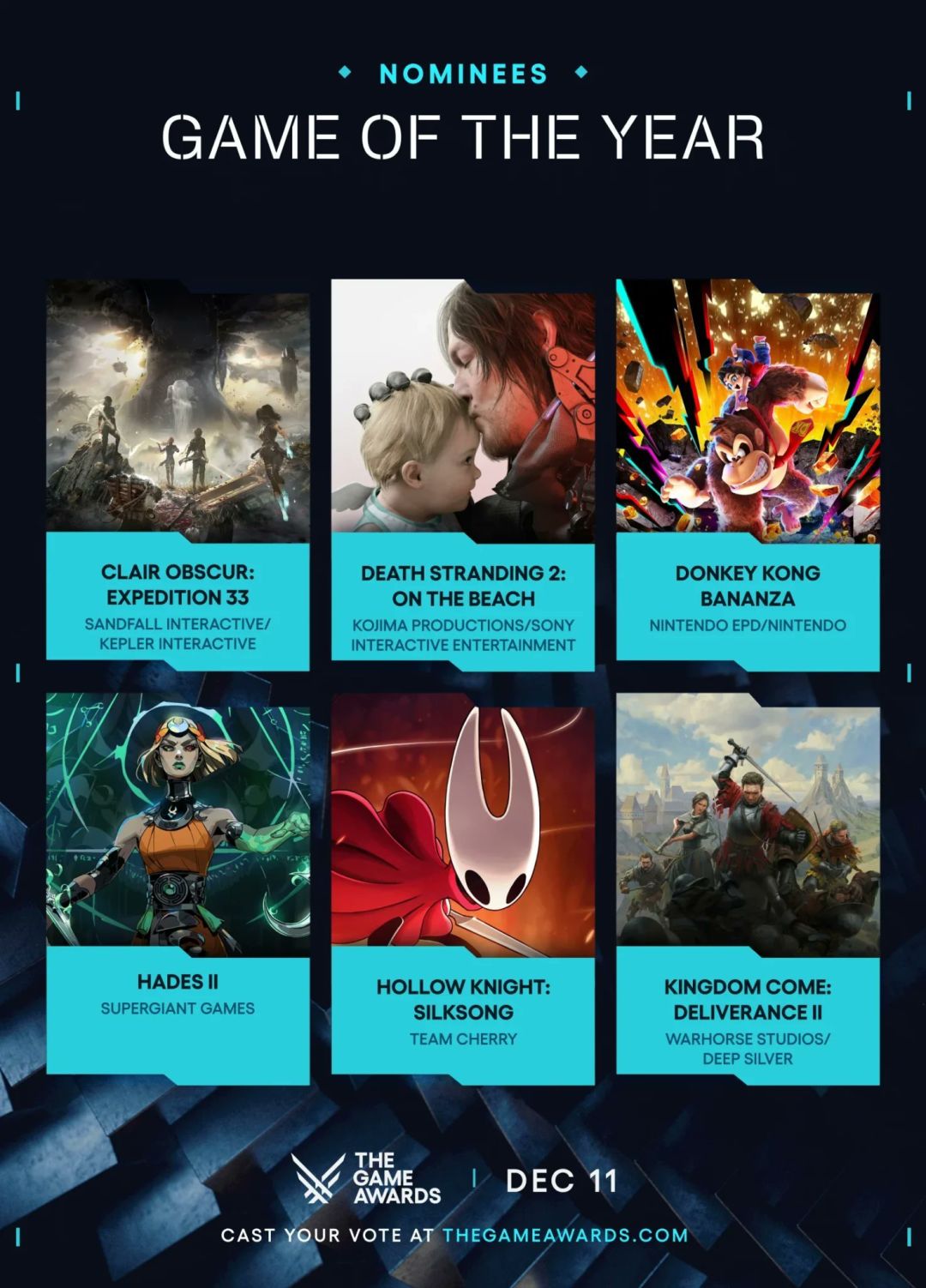

你一定记得2024年的TGA(The Game Awards)。

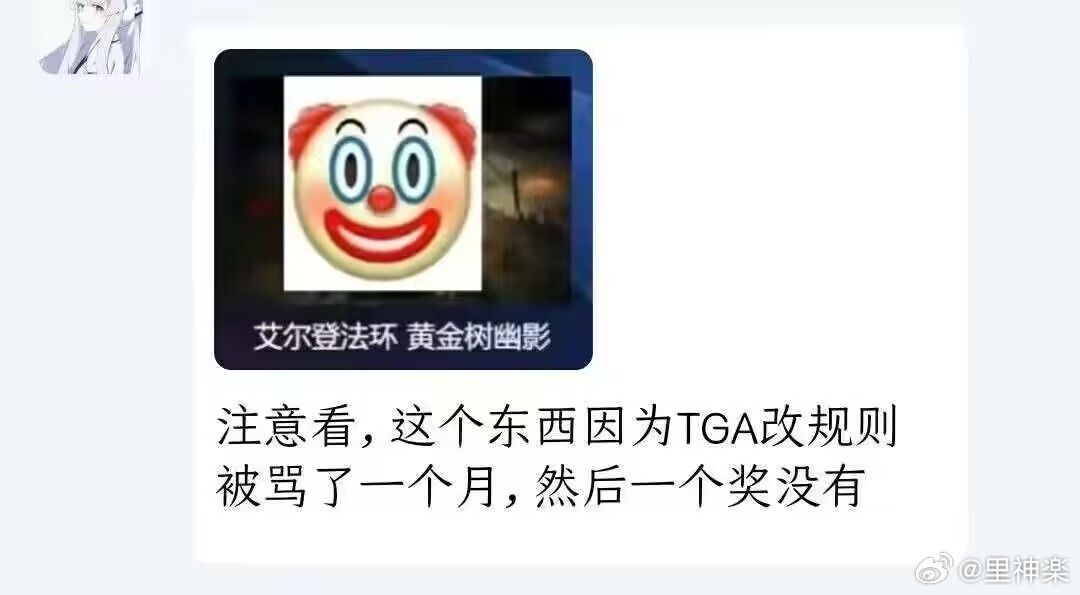

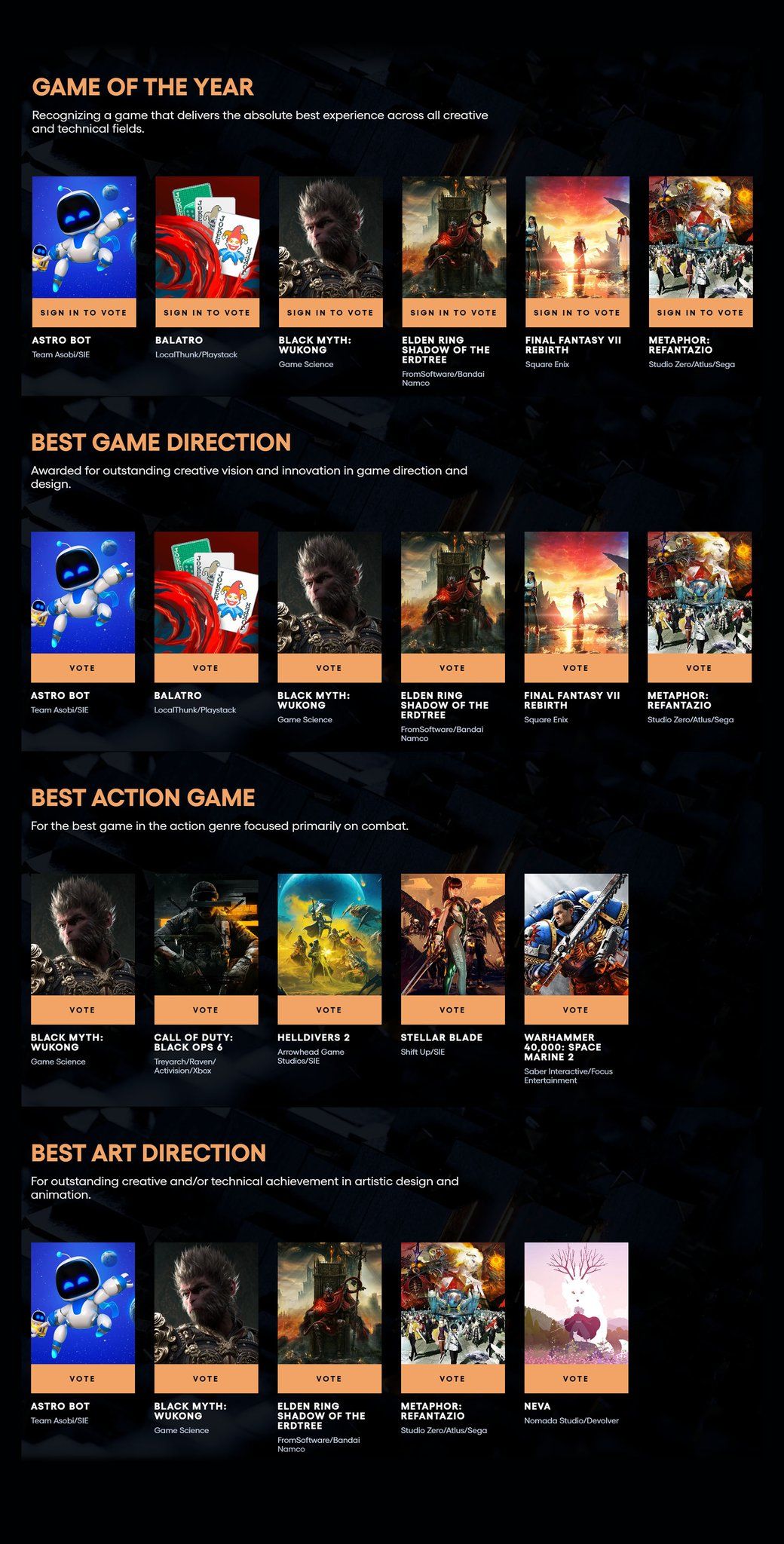

颁奖典礼上,一款名为《宇宙机器人》的名不见经传的小游戏,力压全球卖出破500万份的《小丑牌》,以及《艾尔登法环:黄金树幽影》《最终幻想 7:重生》《暗喻幻想:Refantazio》横等3A大作,还有深受国人瞩目的《黑神话:悟空》,获得了TGA2024 年度最佳游戏奖。

而且你没法喷《宇宙机器人》的云玩家。

换个任何别的游戏你可以说,“不玩的人不懂”。

但小机器人的第一部不仅免费,而且预装ps5,获奖的第二部销量惨淡,作为大奖的最终得主颇有些无法服众。

也就是说,你甚至很难找到《宇宙机器人》的云玩家。

结果令当时跟进颁奖典礼的无数玩家瞠目结舌。

从另一个角度来看,玩家们其实希望那些最顶尖的游戏作品获得TGA大奖。对他们来说,喜爱的游戏被授予该奖项,也是对他们游戏品位的认可。

这一事件不过是TGA漫长争议史中的一章。

这个号称“游戏界奥斯卡”的奖项,为何一面被冠以“权威”之名吸引全球目光,一面又因屡屡颁出充满争议的奖项被质疑为“商业野鸡奖”?

其所谓的权威性根基,究竟建立在何处?

起源的嬗变:从电视荧幕到全球直播的野心之路

要理解TGA到底是个什么奖,必须回溯其诞生历程。

2003年,美国电视频道Spike TV创立了“斯派克电子游戏大奖”(Spike Video Game Awards, VGAs)。

此奖正是TGA的原始胚胎。

诞生于电视媒体黄金时代的VGAs充满传统烙印。

今天的游戏玩家们可能无法想象,在互联网尚不发达的年代,(当时甚至油管还没创立,油管创立于2005年)通过卫星信号覆盖北美,晚会现场邀请明星助阵,形式酷似好莱坞颁奖礼。

你现在还可以在网上找到当年的录像,我快进看了下全损画质的视频,整个颁奖典礼给游戏的画面远少于各路明星扭动躯体的镜头。

然而该奖项的评选机制却饱受诟病。首届年度大奖竟授予橄榄球年货《麦登NFL 2004》,而《侠盗猎车:罪恶都市》《塞尔达传说:风之杖》等标杆之作沦为陪衬。

更糟糕的是,VGAs在评选视野上表现出了强烈的“北美中心主义”。即便在日系游戏鼎盛的年代,评委会也几乎从不关注日本作品,因此被嘲讽为“美国玩家自娱自乐的派对”。

VGAs的衰落如同其崛起般迅猛。

2012年,面对互联网直播的冲击,以及电视用户中女性占比过半的结构性矛盾(游戏节目显然难以吸引主流观众),Spike TV黯然宣布VGAs停办。

随后象征性举办的“VGX”大会彻底沦为广告秀场,收视惨淡。

正是此时,时任VGAs主持人的杰夫·基斯利(Geoff Keighley)嗅到了机会。

他自筹百万美元,以个人名义创立The Game Awards(TGA),并聪明地宣称其为“VGAs的精神继承者”,成功“移花接木”承接了十年累积的用户认知,完成了关键的品牌资产转移。

商业共谋:平台、厂商、媒体构建的游戏排名

杰夫·基斯利真正的创举在于重构了游戏奖项的商业逻辑。

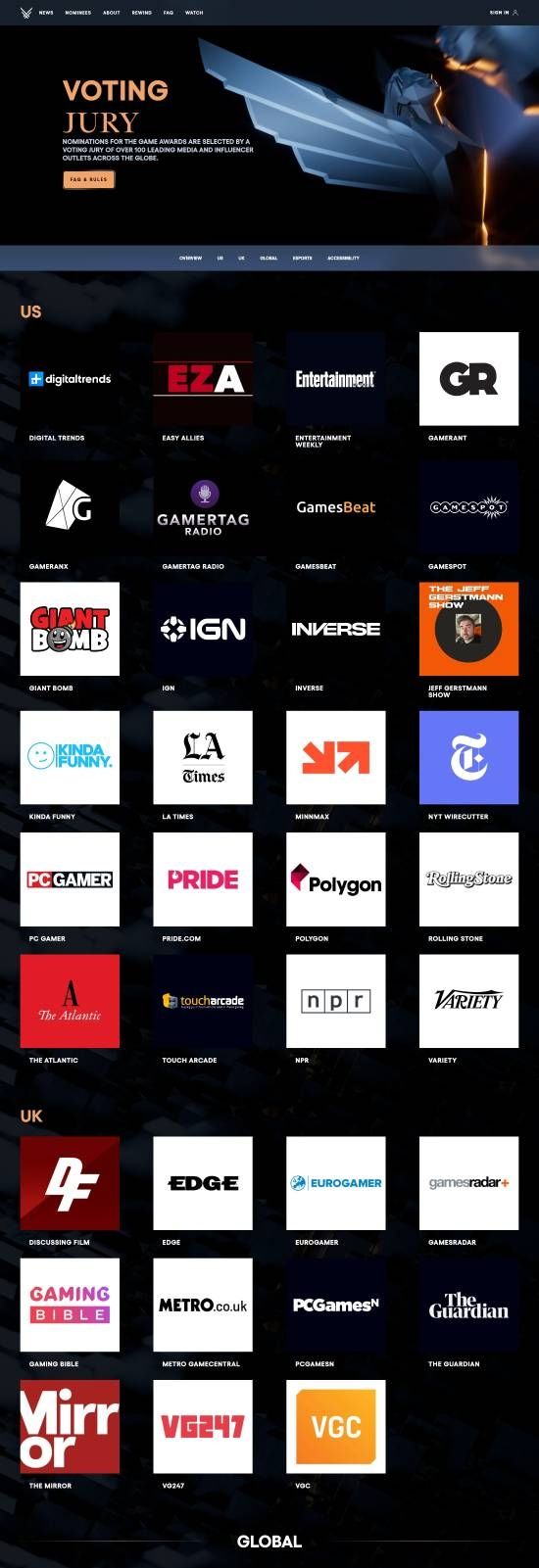

不同于传统奖项刻意与厂商保持距离以彰显中立,他反其道而行之,主动邀请索尼、微软、任天堂三大硬件巨头,以及动视暴雪、EA、育碧、VALVE、拳头游戏等顶级发行商结成“顾问委员会”(Advisory Board),拥有提名评审媒体的最高权力。

这一设计彻底改变了奖项的权力结构。

在TGA体系下,游戏厂商不再是被动的候选者,成了规则的共同制定者。

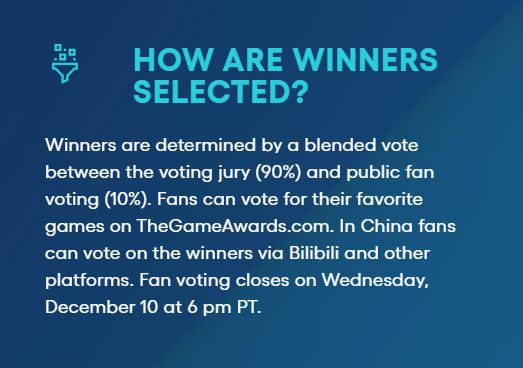

顾问委员们拥有提名评审媒体团的权力,而这些手握90%权重的媒体,最终决定了奖项归属。

2024年评审团扩容至全球119席媒体,覆盖美(25席)、英(8席)、日(7席)、中(5席)等核心游戏市场。中国媒体席包含机核网、篝火营地等本土头部机构,其选拔需经顾问委员会成员(如腾讯)背书,形成严格的准入机制。

这种设计确保评审权始终掌控在产业巨头手中。

以2024年为例,被提名媒体需承诺遵守"全面测评原则",即厂商需向所有评审媒体提供完整游戏版本(含开发中版本),确保《艾尔登法环:黄金树幽影》等DLC在发售前便获得充分评测机会。

在这套规则下,体系有严明筛选逻辑,入围媒体必须拥有"产业共识视角"而非纯粹玩家立场。

不够格的野鸡厂商和路边一条的游戏媒体?对不起,你们没有被邀请。

表面上看,覆盖了不同地区不同立场的评委,实则由顾问团成员(即游戏巨头)间接筛选。

这种结构注定了TGA奖项本质上是“厂商代理人”们的集体选择。

若说评审机制奠定了TGA的世俗基因,那么其刻意模仿奥斯卡的华丽包装则给予了其了“权威性”的外衣。

与朴实公布结果的日本“Fami通大奖”或伦敦“金摇杆奖”不同,TGA斥重金打造堪比摇滚演唱会的舞台效果。

如2023年颁奖典礼上使用的雾幕投影技术,该技术又称全息成像、空气立体成像或雾屏成像,通过雾屏呈现如幻似真的三维立体影像,带来前所未有的视听体验。

2024颁奖典礼上,TGA管弦乐队将“年度游戏大奖”所有提名游戏的主题曲进行改编,为观众献上了一场精彩绝伦的交响乐表演,彼时《黑神话:悟空》的唢呐段落尤为震撼,响彻全场。

顶流明星表演、好莱坞式红毯、穿插首曝的游戏预告片……

杰夫·基斯利凭借早年制作《GameTrailers TV》积累的业界人脉(他本人被称为游戏界的“魔术杨”),成功将其打造成游戏圈的“超级碗时刻”,即一个全球厂商集体展示肌肉的商业秀场。

正是这种极致化的“媒介奇观”,使TGA在传播维度碾压其他奖项。

玩家看到的不止是严肃的行业评议,更是属于游戏的“黄金时段”。

这种极致仪式感也被变相称为"行业春晚"。2024年颁奖夜共发布43款新作预告,其中《怪物猎人:荒野》等15款为全球首发。

不要以为台下厂商去了眼巴巴就为了拿个奖,它们也深谙此道。获奖固然可喜,但更重要的是登上这个全球数千万玩家关注的舞台。

2024年,动视在TGA首曝《使命召唤:黑色行动6》预告片触达观众数量超过其自有发布会两倍;同年,一场《艾尔登法环》DLC的30秒预告在TGA播出后,Steam玩家在线数飙升。

如此看来,TGA真正的奖品不是那个奖杯,而是舞台中央那两分钟的超高清直播画面。

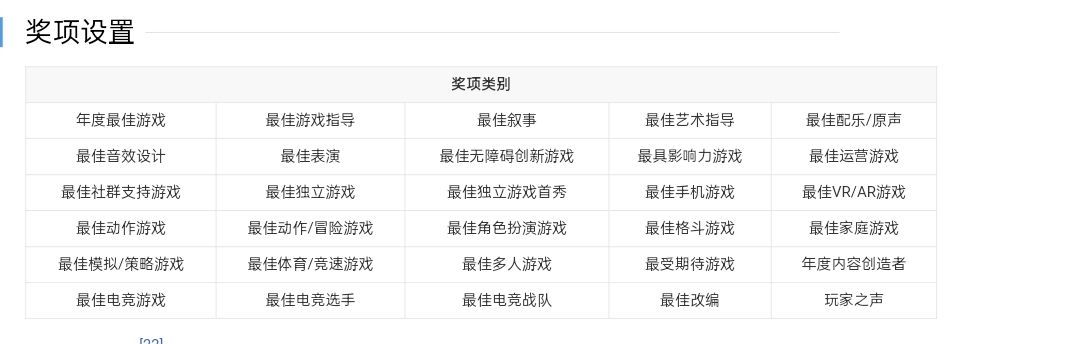

TGA的奖项类别调整也是领先于行业的。

2023年增设"最佳改编作品"奖,也是《最后生还者》剧集引爆的跨媒体浪潮。

2024年将"持续运营游戏"拆分为"服务型游戏"(如《原神》《命运2》)与"内容扩充游戏"(如《魔兽世界》《赛博朋克2077》)两类,精准分划分了产业模式。

对独立游戏的扶持策略则更为细化,例如《小丑牌》2024年独揽最佳独立游戏、最佳首发独立游戏、最佳移动游戏三个奖项,此前,它还获得了Apple的年度Apple Arcade游戏、TGA的年度最佳游戏提名等荣誉,既保持了小众调性,又借策略类目抬升了商业价值。

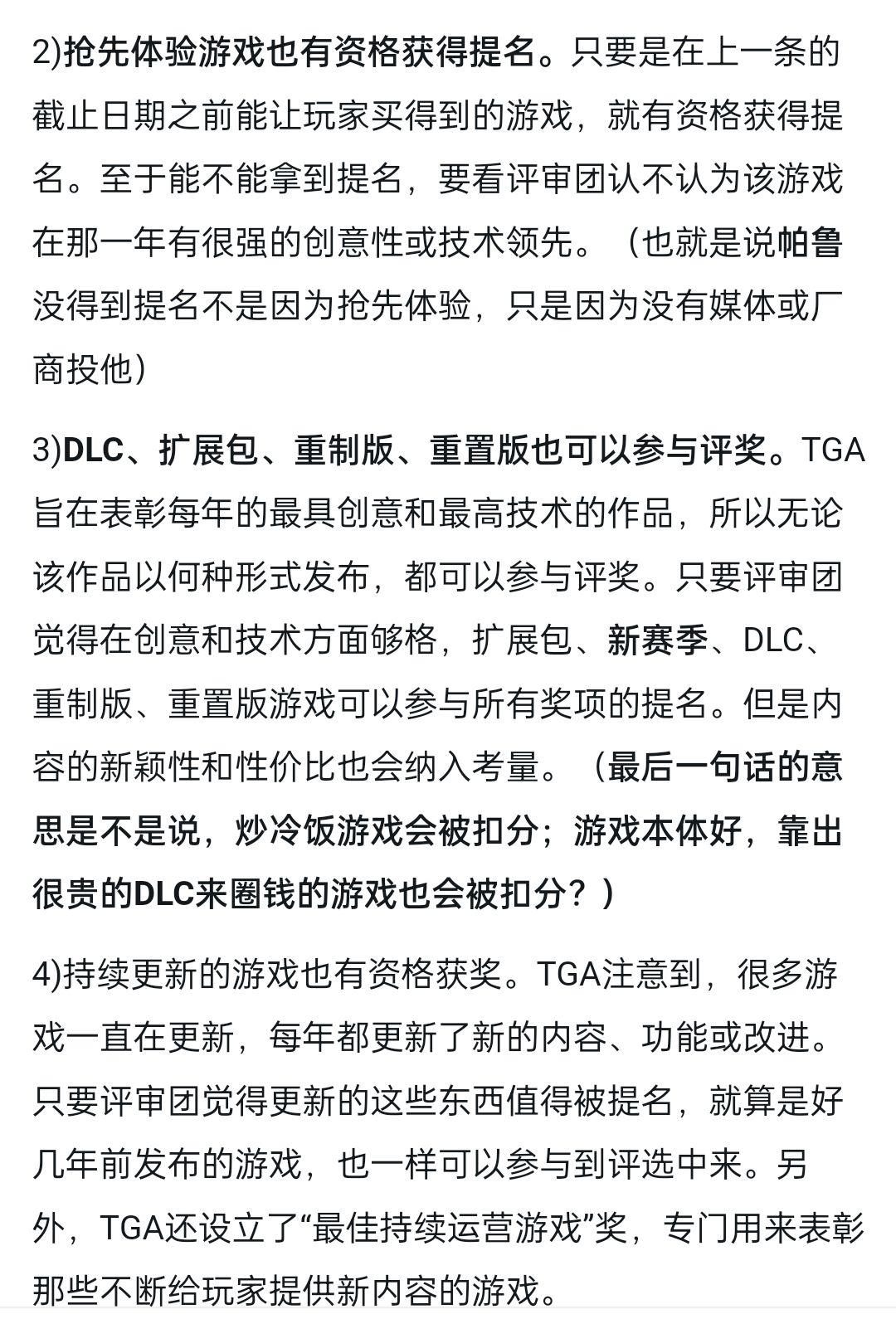

TGA的评审规则也相当有开创性,允许DLC/重制版(如《黄金树幽影》)、抢先体验游戏(《幻兽帕鲁》)竞逐所有奖项。在2024年明文规定"创意新颖性与内容性价比纳入考量",既为《最终幻想7:重生》等重制杰作正名,又规避纯商业重置的镀金可能。

这种灵活度使TGA比坚守传统的日本游戏大赏(仅限全新作品)更贴近产业现实。

纵观十年年度游戏(2014 - 2023),大部分获奖作品还是猛经受住时间考验成为不朽佳作的。

从定义开放世界叙事新标准的《巫师3》、到重塑动作游戏难度曲线的《只狼》、再到开创千万销量魂系神话的《艾尔登法环》,即便争议最大的2020年《最后生还者2》,其动捕技术与关卡设计仍获GDC技术奖项背书。

2024年《宇宙机器人》登顶被视为TGA技术崇拜的延续,其独创性的DualSense手柄适配系统,大概是要实质推动索尼"沉浸式游戏"的战略落地吧。

同期《黑神话:悟空》虽错失年度游戏,但横扫最佳艺术指导、最佳配乐等四项提名和两项大奖,证明评审团对中国3A的工艺认可。

这种"核心创新优先、市场反响其次"的取向,使TGA与纯玩家票选的金摇杆奖形成鲜明分野。

奥斯卡的拙劣模仿者:一场没有观众的权威游戏

TGA的真正权威性,既不源于专业深度(如聚集开发者的“GDC开发者选择奖”),亦非公众基础(百分百玩家票选的“金摇杆奖”),而是建立在上述提到的三重共谋上:

厂商的共谋,巨头需全球性曝光平台发布新作,TGA为其提供仪式感包装;

媒体的共谋,核心媒体通过加入评审团获得行业地位与首发信息特权;

平台方共谋,Youtube、Twitch借TGA绑定用户注意力,扩大游戏内容生态。

在这种结构中,“颁奖”本身似乎成了商业演出的脚本。

而玩家投票的数字滚动、获奖者眼含热泪的感言,皆为提升“演出可信度”的舞台道具。

整个评奖流程中,所承认的不过是产业巨头、资本媒体与传播平台共同铸造的“信任货币”,而当全球玩家坐在屏幕前等待“年度游戏”揭幕时,这种“仪式崇拜”便完成了对权威的最后一笔勾画。

所谓TGA的权威性宣称建立于“全球媒体评审团”,但揭开百家评审媒体的遴选面纱,暴露出的是一条隐秘的输送链。

顾问委员会(Advisory Board)——由索尼、微软、任天堂三大硬件巨头及动视暴雪、EA、育碧等顶级发行商组成——拥有提名评审媒体的特权。

这种“厂商提名媒体,媒体投票颁奖”的闭环结构,本质上将奖项归属转化为产业资本的意志博弈。

平日里对各厂商游戏评头论足的媒体们,也得在关键时刻给大厂商们点面子。

例如,2024年玩家发现评审名单中存在数家给出《黑神话:悟空》低于《星鸣特攻》评分的媒体,当时小小引发一波哗然,最后也不了了之。

更致命的是,媒体票占据90%权重,与此相比象征性10%的玩家票(后者仅在票数极度接近时生效)使“全球玩家选择”沦为某些典礼提词器上的宣传话术。

文化话语权:欧美叙事对多元审美的消解

TGA的评奖标准呈现出鲜明的文化排他性。

师承前文提到的斯派克电子游戏大奖,TGA对游戏类型的界定常被北美玩家的偏好所劫持。

“动作游戏”奖项反复颁给《DOOM》等FPS(理由竟是“角色能跑能跳”),而2018年迫使《怪物猎人:世界》以几乎无主线剧情的设定领取“最佳RPG”奖(因《战神》已锁定动作奖项),在玩家看来评审标准是混乱失序的。

而在叙事价值观层面,厂商和大奖会默契地唱双簧,2020年《最后生还者2》横扫六大奖项,当年被质疑为对美丽议题的zz献礼,备受争议的叙事断裂(如艾莉对艾比的原谅动机缺乏铺垫等)在“进步叙事”的滤镜下被选择性忽略,而同年《异度神剑2》空灵悠远的配乐甚至未获提名,这不过是东亚美学在西方工业化标准前的脆弱身影的一瞥。

对此,评审团中为数不多独立制作人曾叹息:“某些年份的评选,已与游戏艺术的本质渐行渐远。”

游戏之外:颁奖盛典下的流量经济学

杰夫·基斯利以百万美元私产创办TGA的壮举,实质开启了一场游戏产业的超级营销实验,且结果应验了他作为商人的敏锐嗅觉。

2017年主持人以“新作预告等同于获奖时刻”为口号串场时,颁奖礼已赤裸裸蜕变为商业路演,获奖名单不过是烘托新品发布的背景板。

而那些坐满前排席位的游戏公司高管,他们的掌声从不为艺术成就而鸣,只为即将涌入的预售销量而响。

TGA的困局,映射着游戏艺术在工业化浪潮中的身份焦虑。

当尚处抢先体验阶段的《绝地求生》被提名年度游戏(催生出“最佳运营中游戏”的补救性奖项),游戏的迭代速度过快,传统类型边界在技术迭代中日益模糊,任何权威机构都难以及时建构游戏分类的新标准。

更重要的是,游戏作为互动媒介的本质,使其评价体系难以如电影般依赖专业影评人。

玩家亲身参与的千差万别的体验,与评审团追求的“共识性杰作”必然产生鸿沟。

当TGA执意用奥斯卡的衣冠装点己身时,它恰恰背叛了游戏区别于其他艺术的核心特质。

游戏,是在交互中诞生的不可复制的私人史诗。

玩家和游戏,缺一不可。

时至今日,TGA的盛大红毯依然年年铺展,质疑声浪亦如影随形,而今年的TGA仍旧如火如荼进行。

或许答案正如千万玩家在游戏评论区的身影,如飞鸟划过天空。

当你为《荒野大镖客2》中亚瑟·摩根最后的驰骋而落泪,或为《艾尔登法环》中月光祭坛跃入云海的瞬间而屏息,那颗被震动的心灵,早已为真正的不朽者加冕。