好女儿不可以嫁给爸爸哦!

投票修改于2025/11/204.3 万浏览综合

《火山的女儿》:没有父嫁线的养成经典,为何赢得满堂喝彩?

在2023年的国产独立游戏圈,《火山的女儿》以惊艳之姿横空出世。

这款由仅有两人组成的“养蛋人工作室”打造的养成游戏,在Steam平台创下百万销量奇迹,至今仍保持着“95%好评如潮”的超高评价。

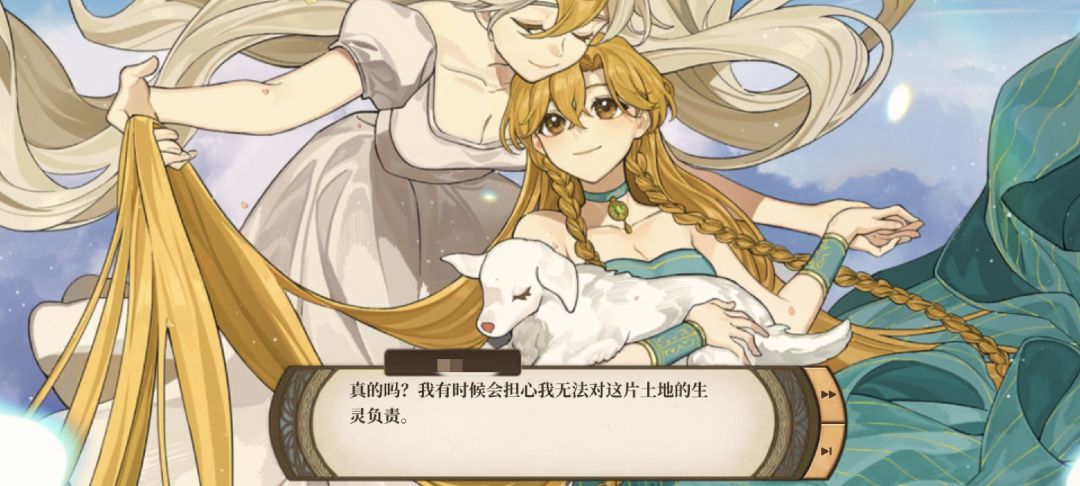

游戏中玩家将扮演火山国的父亲,在剑与魔法的奇幻背景下,将襁褓中的女婴培养至十八岁成人,通过安排课程、探索冒险与情感互动,引导女儿走向五十余种职业与情感结局。

令人玩味的是,这款明显致敬经典《美少女梦工厂》系列的作品,却主动摒弃了最具争议的“父嫁”路线,这一设计非但未引发玩家抵触,反而成为其广受赞誉的关键要素。

情感羁绊的纯净土壤:父女关系的本真塑造

《火山的女儿》彻底摒弃父嫁线,植根于其世界观逻辑。

游戏叙事通过角色设定,巧妙规避了这个伦理困境。

玩家扮演的父亲本质是“女神创造的独特造物”,因守护女神血脉而存在。

开发者在官方背景中强调父亲对女神“绝对忠贞”的属性,使其在情感层面被赋予“非人类”的神性特质。

他更像一种代表无条件守护的意志载体,而非具有凡俗情欲的普通男性。

这种处理催生了更为深沉的父女情感表达。

玩家在游戏中体验到的是纯粹到近乎柏拉图式的亲子纽带。

深夜为女儿悄悄盖上毛毯的动画细节、女儿迷茫时“和爸爸谈谈”选项带来的心灵抚慰、成年礼上父亲凝视女儿背影的沉默特写……

玩家对此的共鸣异常强烈。

当女儿挽着恋人向我告别,那种复杂的欣慰与落寞,仿佛真的经历了一场真实的父亲生涯。

而对那些没有体会过健全的父爱的玩家,在这款游戏中,既是父亲也是女儿,它让玩家重新理解了什么是无条件的爱。

多元情感图景:从自由恋爱到自我实现

拒绝父嫁线并未削弱游戏的情感厚度,反而释放出更广阔的叙事空间。

制作组将资源倾注于构筑立体多元的感情线。

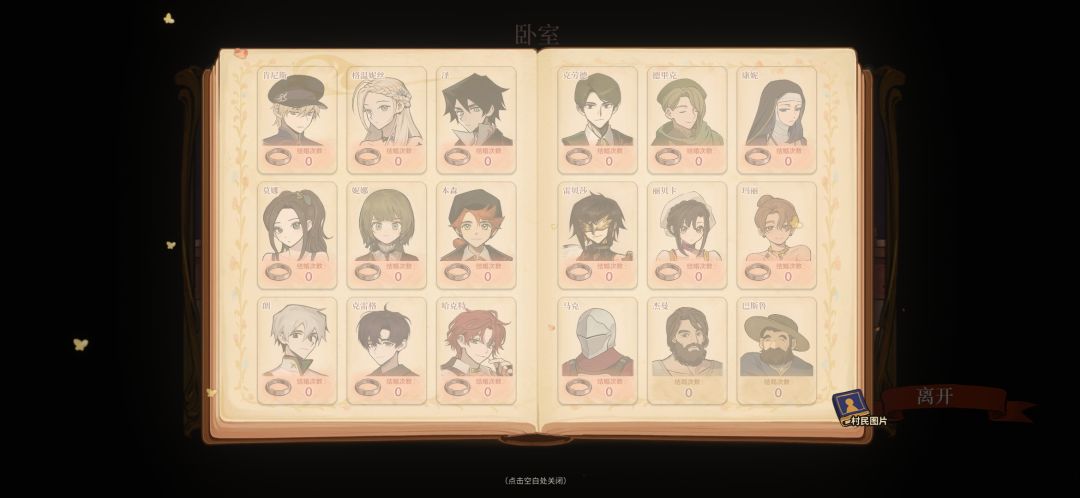

游戏中存在着18位可攻略角色,除经典的王子(肯尼斯)、法官(泽)、学者(克劳德)等异性路线外,百合线(女领主格温妮丝、祭司妮娜)、甚至突破常规的三人情感结局也获得精心设计。

这种包容性超越了传统养成游戏的局限,我女儿男女通吃12345p呃呃呃呃呃呃。

角色的塑造也极富层次感。

以吟游诗人德里克为例,这位流浪歌手看似轻佻,剧情中却会因女儿提及亡母而显露脆弱;铁匠儿子杰弗里憨厚外表下藏匿着对机械的狂热梦想;连澡堂老板都在信件中流露出单亲母亲的坚韧。

每个NPC的信纸设计、对话触发逻辑都独具匠心。

女儿穿礼服逛剧院时,贵族角色会称赞她的品味;若冒险归来回一身泥泞,渔民反而更热情地招呼。

这种自由进一步拓展到人生选择维度。

玩家不必纠结“防止女儿被抢走”时,反而能更专注探索职业分支。

女儿可成为探险家协会的传奇猎人,也能投身艺术界成为歌剧院首席;既能以学者身份解读上古符文,也能化身卧底警察肃清黑巷阴谋。

攻略角色与职业结局完全剥离的设计,使所谓“独立女性”不再沦为标签。

看着女儿认真纠正‘请叫我骑士而非公主’时,仿佛目睹了一个灵魂的觉醒。

时代价值观的镜像:父权叙事的消解与现代亲子观的崛起

对父嫁线的放弃,本质上是对玩家群体心理变迁的敏锐捕捉。

对比90年代《美少女梦工厂4》的父嫁结局,需要刻意压制女儿道德值、限制社交圈、甚至剥削其打工赚钱以满足旅游消费,《火山的女儿》的创作逻辑与之形成尖锐反差。

早期galgame传统父嫁本质是‘爱的囚禁’,而现代玩家更渴望见证后代的精神独立。

这一点在游戏机制上也体现得淋漓尽致。女儿的战斗收益远超父亲打工所得;重大剧情节点均由女儿自主抉择;即便父亲缺席活动,女儿依旧能在赛马大会摘冠。

在单个家庭子女数量减少、培养后代成本增高、家庭责任感增强的今天,当剧情称我为‘爸爸’,我会立即切换身份思考如何当个好家长。

而玩家争论的焦点“代父亲还是代女儿”,本身即折射出玩家对健康亲子关系的深度审视。

甚至有玩家用父亲账号取了自己名字,游戏里父亲送女儿去学吉他、支持女儿追梦的每个选择,都是在补偿现实中的遗憾。

——原来被无条件信任的感觉如此美好。

精工雕琢的诚意:以艺术性消解“阉割感”质疑

难免有玩家质疑,养成作品放弃父嫁是否意味着内容缩水?

养蛋人工作室用惊人的完成度作出回应。

两人团队以三年时间淬炼出超规格体量:58张职业结局CG、24类感情结局插图、每位可攻略角色专属的三个剧情事件与动态互动。

NPC系统更是极致精巧。报纸插画随女儿成就实时更新,收藏室角色会根据结局对女儿人生发表独到见解,当女儿背包携带特定物品(如魔药材料),炼金术士的对话将截然不同。

多元玩法进一步丰富了世界观,增强玩家的代入感。

从剧院台词选择的表演小游戏、到赛马场微操缰绳的竞速博弈;从烹饪时食材配比的策略权衡、到迷宫探险的回合制战斗……这些看似分散的模块通过“行动体力值”被巧妙统合,避免重复劳作带来的倦怠。

工作室甚至为只出场一次的路人设计独立立绘。

如此堆料的诚意,让人难以相信是处女作。

治愈与救赎的容器:虚拟亲情填补现实裂隙

最动人的力量往往诞生于游戏之外的疗愈场。

在《火山的女儿》评论区,大量玩家书写着自我救赎的故事:

将女儿命名为自己,用游戏中的零花钱补偿现实中被迫辍学打工的童年;

初始为让女儿完成自己未尽的音乐梦想,后来玩着玩着诞生了“真正的爱是给她假期而非课程表”的想法。

这种情感代偿才是本作出圈的闪光点。

当女儿在成年礼拥抱父亲说出“谢谢您让我自由成长”时,无数现实中的伤口被悄然缝合。

某种意义上,《火山的女儿》完成了对养成类游戏的迭代。

即使女儿堕落,她从未责怪父亲,只责怪自己不够努力时,游戏早已超越娱乐载体,成为亲子关系的哲学沙盘。

而游戏拒绝父嫁的抉择,恰是向玩家宣告:真正的爱不是占有,而是目送——

当女儿奔向属于她的星辰大海,父亲的身影终将成为她勇往直前的灯塔。

这份对成长本质的深刻理解,正是它引发海啸般好评的灵魂密码。#火山的女儿手游版正式上线