[剧情分析]他者的集会漫谈:关于世界的错误指涉

修改于2025/03/11690 浏览综合

文作者:虚空绘师(NGA)。感谢授权。

前言

各位好,又到了哲学爱好者的简单漫谈时间,在熬夜打完了本次更新的剧情的te以后,第一反应就是“如果我顶着这个头像写一个拥有粉血的推理杀人剧情是不是显得比较吊诡”,第二反应就是“需要解说的地方真的真的很多啊……”。

因为本次也会大量地涉及“他者”与“主体性”一说,为了降低理解门槛,可以先看一看上期说明“他者”、“主体性”与“主体间性”的说明:https://ngabbs.com/read.php?tid=43351754

那废话不多说,开始我们今天的(学级裁判)吊诡漫谈吧!

目录

巴比伦的圆舞曲,宽容的千面之神

梅洛庞蒂的圆舞曲,肉体的敬奉

“卡特尔小组”

关于世界的错误指涉,乌托邦

乌托邦,崇高,但错误。错误,但是它关于世界。

大洋彼岸的一只蝴蝶,会飞向何方

尾声

巴比伦的圆舞曲,宽容的千面之神

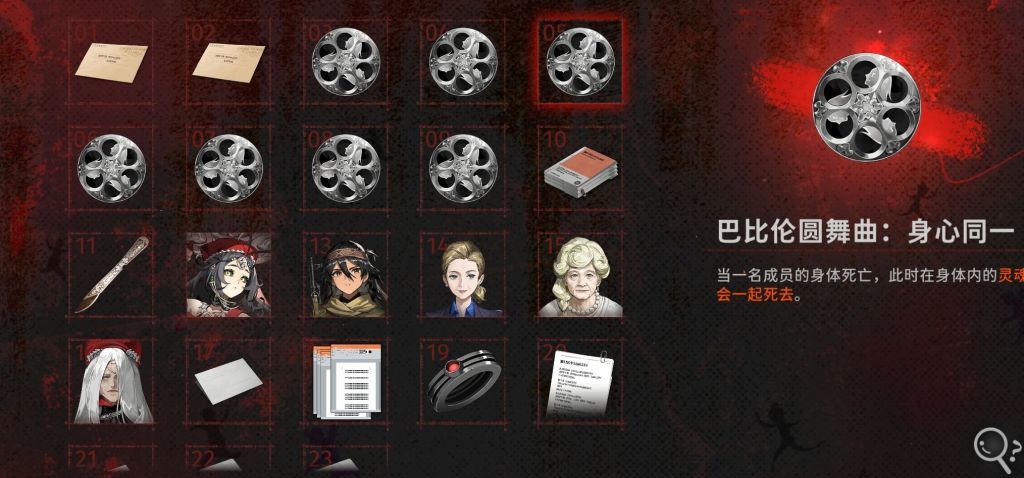

本次剧情里的核心叙事装置以及核心叙事诡计,就来自于由巴比伦女士研发的巴比伦圆舞曲。

关于这个复杂的圆舞曲游戏(Game point),有着几条必循之规。我简单地按照逻辑顺序梳理一下,分为三个部分:

第一部分是巴比伦圆舞曲的核心game点:

1. 巴比伦圆舞曲的核心规则是:进入这个仪式的、人的灵魂被绑定在一起,每间隔一周,灵魂便会从一个身体流入下一个身体。

心身二元论关系在哲学史上是一个不断迭代的深度问题。为了降低在讨论时候,由于不断调用“xx的身体”“xx的灵魂”引起指涉上的精神污染的程度,我们姑且用房子和住客来比喻他们的身体和灵魂,把巴比伦圆舞曲称之为换房仪式。

比如,黛丽丝在乔拉的房子里。巴比伦圆舞曲的成员,大概是这样的配置:

A-阿莱夫-(教派)

B-波菈妮-(前线)

C-乔拉-(公司)

D-黛丽丝(庄园)

E-鹅-(地铁)

原本这里预定是由这五个人来完成各自的循环。

但,由于他者律“最强大的灵魂”被选为主持人的原因,鹅离开了循环,成为了他者,而巴比伦女士误入循环,成为了其中一员。

(研究生究竟可以捅多大篓子)

然后,在巴比伦女士的房子里,人满为患

2. 最短路径原则:

如果一个人的房子没了,周边两个房子就成为了下一对交换房子的邻居。

第二部分是身心关系:

3. 身体本位原则:

每个人的房子都可以同时存在于两个换房仪式里当中。

如同过场动画所演示的那样,换房仪式把大家房子的钥匙统一到了一起,定时发放。

4. 身心同一原则:

房子被毁灭以后,房子里此时的住客便会死去。

虽然在通常语境下是一句废话,但在灵魂可换的巴比伦圆舞曲里,这条就有了意义。

5. 身体优先原则:

住客不可摧毁自己原来的房子,不然现在住的房子就会被警察拆了。

除非警察能找到真正的拆迁的肇事者,那肇事者的警察就把住客给赶走(物理)。

第三个是巴比伦圆舞曲的结构规则,即仪式的其他组成部分:

6. 卡特尔律:

换房子的时候,圆舞曲的成员会被传送到仪式的祭坛(房屋中介),讨论下一周的安排,这个时候的时间完全静止。

……用流行小说的说法来比喻,这就是《诡秘之主》里的塔罗会

十二音希:我们无法在十分钟之内决定音希的命运。

巴比伦女士:有的,姐妹,有的,像这样花十分钟被决定一周命运的人,还有五个。

7. 他者律:

拥有最强大灵魂的人被选为仪式的调解者。

我们已经介绍过何为“他者”,可简单理解为一种人为构筑的秩序规则。

譬如巴比伦的游戏规则,也同样是一种“他者”。

自然,主持巴比伦规则的“组长”与那个售票机的执法机关,同样也是一种裁判性的“他者”。

简单来说,这个仪式的构想很美好。在小范围内将身体交换作为实验项目,以便人类社会未来能够转化变成LCL,以数万人的国土炼成阵作为承载千面之神的身体而存——物理意义上的无限的脸,住进物理上的无限个屋子里,符合烛火教的疯狂科学家的设想。

烛火教所侍奉的千面之神大概是一个非常宽容的神:祂不仅在伦理上允许信众通过解离性精神障碍、人格排异、非法集会仪式、杀人越货等等极端手段来接近祂,同时,在思想上也相当宽容和开放:

体现在音希身上的单一人格的无限可分、彼此流动的机能主义心理学思想;

体现在模仿者教派身上的挖了蘑菇累死、色受识想行五大皆空、正因无我得获全我的佛道思想;

以及,体现在巴比伦圆舞曲的仪式之中,以身体作为互动核心,将一切经验根治于身体,希求通过无限的身体谋求无限精神的现象学主体间性思想(Intersubjectivity)。

如果想了解何为“主体间性”,请查看上一期漫谈。( 怎么还是个连续剧 )

梅洛庞蒂的圆舞曲,肉体的敬奉

现象学(Phenomenology)是由德国哲学家埃德蒙德·胡塞尔所提出的哲学思想系统,专注于研究人类官能所聚焦的立即经验,通过内省去获得感知、记忆、意向等等。这被视为二十世纪最重要的思想之一,在心理学、社会学、文学批评方面都卓有奉献。

何谓“现象”?我想,说明不大易懂,举个例子方便些。我睡眠通常不太好,所以睡觉的时候经常会听许多冥想相关的音频。这其中时常会有一些“指导语”,让我闭上眼睛,聚焦地感受自己身体的每一处,头发,手指,内脏等等。

起初,我不免会将许多觉察到的身体细节转化为认知性的想法,比如压着身体的头发,我会将其转化为“身体需要调整姿势”的认识;

但随着音频的深入,我开始逐渐聚焦各处感觉,比如头皮所感受到的拉扯的力量、身体的重量、发间维系的张力……

这些还未被转化为想法的,人通过自己的感受器所获得的“经验(experience)”,就是胡塞尔所说的现象。

冥想常常被认为是人恢复主体性的一种现代心理自我治疗的重要方式,其中最重要的原因就在于人能够通过还原自身的身体机能,意识到自己对于肉体的操纵能力,进而至少在自己的肉体之中恢复主体性的建构。

( 这些上一期也有提过 )

这对于缓解焦虑性、危难性想法,辅助精神性木僵、精神性瘫痪的患者恢复而言有着治疗作用——而这些付诸实践的有效措施,其思想源头就是胡塞尔的现象学。

将现象学与身体感知联系起来的,是在存在主义风行的年代与哲学家萨特、加缪齐名的法国哲学家梅洛·庞蒂(Maurice Merleau Ponty)。

对于胡塞尔的继承,梅洛·庞蒂更多是基于身体感知来走向他。胡塞尔提出了主体间性理论,认为自我通过“共情”(Einfühlung)理解他人意识。

但梅洛·庞蒂进一步将共情植根于身体经验:他人不仅可以通过作用于我的感受器来触发与我的身体反应,也能过通过表情、动作来直接触发我的身体反应(如微笑引发共鸣)。

身体不是跨越灵魂的阻碍,反而是引发灵魂共鸣的链接点。正如巴比伦女士设计的圆舞曲之中,身体永远是其中最重要的节点。灵魂不会凭空丧失,而身体的丧失却会使灵魂必然丧失(身心同一原则)。

梅洛·庞蒂认为“身体是灵魂的居所”,强调身体是知觉、意义与世界互动的核心。

身体既是感知主体又是被感知对象,通过触觉、视觉等具身经验,自我与他人能形成“可逆的共在”。

例如,当我触摸他人之手时,同时意识到自己作为触摸者与被触摸者的双重角色,我既能感到自己“想触摸别人”的愿望,也能过感到对方“想触摸我”的意志体验。

这种体验消解了主客界限,灵魂通过身体互动实现交融。

就像在巴比伦圆舞曲之中,组长作为“挂件”通过触摸,与阿莱夫的成长发生交互,使得彼此间得以促进,相融;

TE里所有人像马蒂斯的《舞蹈》(图片被屏了,感兴趣可自行搜索)一样,无论身份、地位、动机、国家、凶手与被害者,他们彼此手拉着手跳起舞来的时候,我确信他们彼此之间的灵魂理解比其他人都要深刻,甚至包括那时已经“死去”的巴比伦女士在内。

因为通过仪式,通过互换生活身份,我相信他们彼此之间一定寻找到了在这些所有人身上的真正共同点。

不过,在讲这个共同点之前,让我们先回顾一下巴比伦圆舞曲的“卡特尔小组”的构成。

“卡特尔小组”

“灵魂互换”的桥段,在巴比伦圆舞曲里被称作“卡特尔阶段”。

这是一个带着双关的名字,或许很多时候考据看上去只是牵强附会,但这个双关,在这两层双关都扎扎实实地在游戏里找到了确切的对应。

首先,“卡特尔阶段”这个名字,可以被视为是发展心理学上的雷蒙·卡特尔的人格发汗六阶段,对应仪式里事实存在的六个人的视觉形象。

婴儿期(0-6)岁的人格,视觉形象对应奉模仿者为信条的杀手,人格水平是无,因为他们提倡无我。

儿童期(6-14)岁的人格,视觉形象对应阿莱夫。人格水平是拥有意志(苹果),只是仍需要导师的辅助,来决定苹果往哪个方向去。 某位导师咬了她苹果一口,让这个苹果必定会存在一个方向上的倾向,太坏了

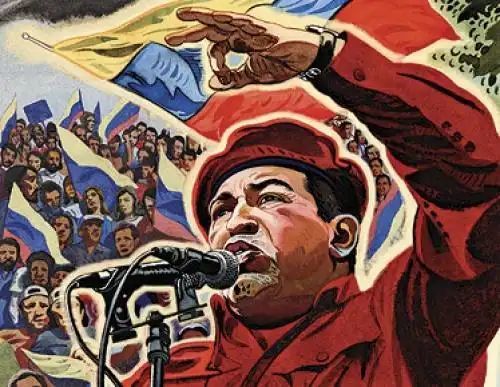

青春期(14-23)岁的人格,视觉形象对应波菈妮。人格水平渴望独立,自信,冲动。身份是反殖民的独立解放运动游击队。

成熟期(23-50)岁的人格,视觉形象对应乔拉。职业方面成熟且多产,人格稳定,兴趣态度不会变化。她对波菈妮说:“你总是对,而我总是赢。”一个赢了的阶段。

后成熟期(50-65)岁的人格,视觉形象对应巴比伦女士。千帆阅尽,比起资产,更在意精神上的崇高,信条的阶段。

老年期(65岁之后)的人格,视觉形象对应黛丽丝。开始看到生命的尽头的年纪。

这是第一层对应。

但我想,根据巴比伦圆舞曲的小组组织结构,或许,这里的“卡特尔”还指拉康的一种培养精神分析学家的结构:卡特尔小组(Cartel)。(关于拉康何人,还请移步上一期……)

卡特尔小组是拉康学派中有一种特殊学习与工作组织形式,通常由3-5人组成,拉康认为4人是最佳规模。

每个小组需指定一名“加一”(plus-un)作为监督者或协调者,负责引导讨论、监督成果并促进知识生产,同时,也对身处其中的组员进行心理健康上的促进,推动组员面对无意识。

这个加一角色,不仅是结构性的协调者,而且同时也需要在小组中“插入主体的分割”,通过分析现象推动成员直面自身无意识的结构性矛盾。

意即,不仅是主持人,更是这里最强大的精神分析师(即巴比伦女士提到的,他者是最强大的灵魂)。

熟悉上一期的朋友或许会意识到,plus这个名字在拉康学术体系里面有着固有的意义,即“剩余”。

上一期,我们提到“叙非”的本质是“剩余”,不在任何“他者秩序”中的部分。

plus-un,我想更好的理解是,“唯一不拘于规则”的人。组长以及此前巴比伦女士的存在,承担的正是这部分的功能。

或许,叙非也具备能够承担这个角色的能力。或许,叙非从前就是烛火教的一员。

前一个卡特尔,决定了六个人的差异,时间、空间上尽数相异,看似绝不可能达成一致;

后一个卡特尔,决定了六个人最终的趋同,在精神分析的工坊里,他们最终都要抵达终点:

那就是“关于世界的错误指涉”——所有人心中的乌托邦。

关于世界的错误指涉,乌托邦

阿莱夫的养成系统,对应四个成长属性。很显然,这四个属性对应她曾交换身体的四个人。而作为她的养成终点的四个人,也同时为她提供了“一类结局”。这些结局尽管时空相异,但都不约而同地指向了一类社会学理想,就是“乌托邦”。

如果说,六个发展阶段是比喻人的一生的话,那么这四个人的乌托邦建构,也在一定程度上昭示着乌托邦理念历史的成长史。

黛丽丝,光耀会的贵族,乔拉称之为老钱(Old Money),在阿莱夫的成长属性上象征着“权威”。

这权威从何而来?

答案是前现代的封建庄园的土地神圣性。前现代的农奴终身被束缚于土地,在庄园内为庄园主的自给自足的经济提供劳力,缺乏流动性和平等权利。

拥有一小块土地的黛丽丝,显然是封建性的领主。黛丽丝的形象,很难说没有参考当下大家所认知的英国女王伊丽莎白二世的形象。

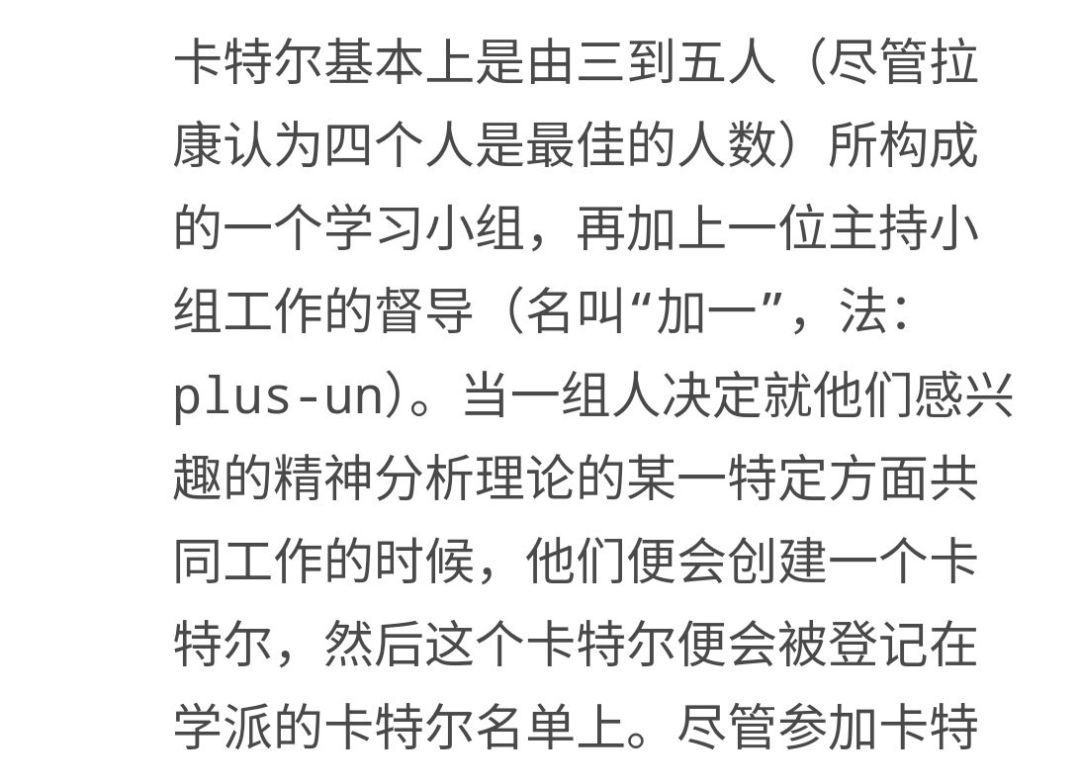

英国与乌托邦最深刻的关系,莫过于初代乌托邦构想,诞生于圈地运动时期的英国托马斯·莫尔的著作《乌托邦》,而黛丽丝,正是托马斯·莫尔所反对的持有土地神圣性的贵族。

尽管空想社会主义未能提供一个合理的社会建构,但若没有封建庄园主义的社会,托马斯·莫尔的批判也无从建立。尽管如此,这种乌托邦仍然被划到了“空想社会主义”之中去。

乔拉,万维公司的高管,在阿莱夫的成长属性上象征着“言辞”。

言辞何以构成乌托邦?

在巴比伦圆舞曲之中,关于乔拉的一节以及结局,昭彰地使用了后现代主义哲学家德勒兹的著作《控制社会》来描述乔拉的生活。

控制,有一个更为广泛认知的名字是:赛博(Cyber)。

乔拉的结局也被称为“控制论主义乌托邦”,即“赛博乌托邦”。

这是一种技术乐观主义推导至极致的乌托邦构想。控制,被视为通过信息流的调节实现系统的动态平衡,而言辞则是算法的基本语言。

控制主义乌托邦试图使用技术性的,规范性的,可被语言化的规则,为社会设计出一套完整的“最优社会算法”。

它的确是一种被构想出的技术主义乌托邦,但同样显然,它如今已经被不少文艺作品批判到底。

波菈妮,后殖民主义的游击队员,原型显然是拉丁美洲民族解放军,在阿莱夫的成长属性上象征着“体魄”。

“体魄”何以构成乌托邦?

在波菈妮的结局里,波菈妮发现了AI,并且希望AI能够作为一种反殖民的武器投入使用,制定秩序,将它作为“反对压迫”的一种手段。

这种以暴力手段作为中心的“革命净土主义”乌托邦,是一种反殖民的乌托邦构想,具有鲜明的过渡性。

而巴比伦女士又何尝不是在构想一种乌托邦?她在四大属性上的坐标是“精神”。

人与人之间因为肉体的阻隔无法互相理解,但巴比伦圆舞曲使得所有人能越过他人的身体去触碰他人的“现象”,经验之间互相流动,这种“智慧圈”式乌托邦当然是一种乌托邦!

只是,显然,它的成立只有在“巴比伦圆舞曲”是真的的基础上才能实现,而“巴比伦圆舞曲”,就目前而言,只是一种幻想。

未来的世界会怎么样,每个人都有一个理想的社会,世界不在任何人的建议之中,所有的理想都有错误。

指向客观实在的一种语言符号叫做“指涉”,那么,理念的社会学构建,指向一个可能的世界,又何尝不是一种“关于世界的指涉”呢?

而总会出现错误的理论,需要接受现实检验的理论,又何尝不是“关于世界的错误指涉”呢?

作为秩序的一面,乌托邦是一类“他者”。

代表着各种乌托邦理念中的各位巴比伦圆舞曲的来宾,在这圈环内诞生“他者的集会”。

乌托邦构想了这个世界,但它构想的这个世界相比真正的世界来说满是错误。

乌托邦,崇高,但错误。错误,但是它关于世界。

巴比伦圆舞曲必须要在一个“混乱的世界指涉”之中才能举办。

无论是深圳的世界之窗公园,还是黛丽丝修筑的名胜古迹,甚至是叙非的糖水铺里的那些名胜古迹糖水,它们都在一定程度上反映了他们心中的世界的正确的一部分。

走向哪一种正确,是人类的课题。站在正确岔路口的,是阿莱夫。

大洋彼岸的一只蝴蝶,会飞向何方

Aleph,即阿莱夫,是希伯来字母的源头,在犹太神秘哲学之中代表“开端”和“无限”。

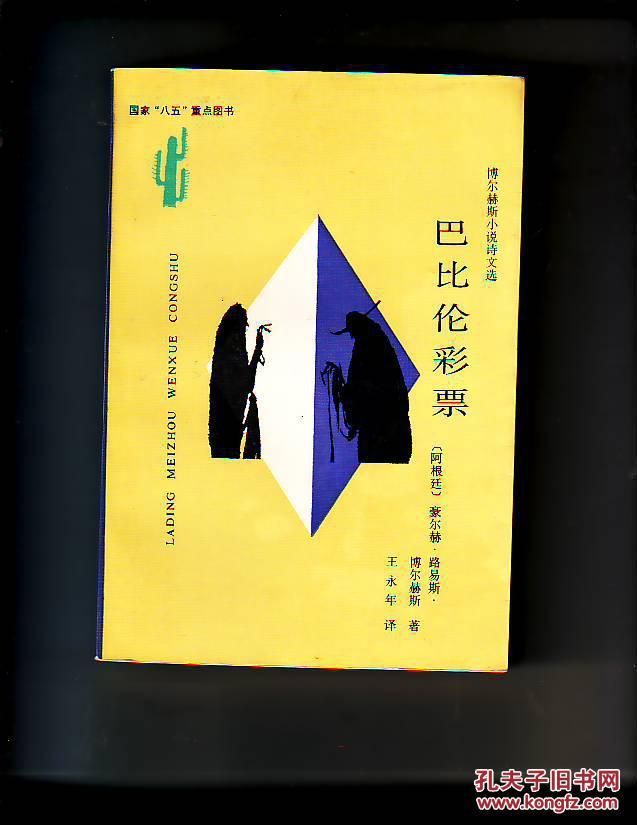

因其含义,在数学上它也被用于描述“无限”。精通语言的博尔赫斯也将其作为小说《阿莱夫》的命名

(虽然在之前引用了很多博尔赫斯的话,但其实他这篇小说我没什么印象,真是丢人啊)

在剧情里,阿莱夫的概念代表着“随机性”。她使用头顶的圆盘和苹果做决策,借此象征她身事情畸变的偶然。

如果这个世界真是由神依照着程序员的方式制造的,那么一个苹果会滚向何方,涉及到的偶然性因素实在是太太太太太太多了。

因此,阿莱夫或许切实需要一个导师:如果没有外力的话,徒步行走六公里也能稳稳当当顶在头顶的盘子,确实很难让苹果开始滚动。

如果说,上述四个乌托邦都是一类关于世界的错误构想,那么阿莱夫或许就是那个“错误”。

历史的必然性里总是夹着翩翩的小蝴蝶,不知何时的扇风就会让一栋建筑轰然倒塌。

如果某人不落榜?

如果凯撒不遇刺?

如果斐迪南大公的司机开到了别的地方?

如果哥伦布算对了航路?

谁也不知道会发生什么,历史的节点会早到还是晚到。即使是至臻完美的乌托邦,也总有不可预料的风险。如果说所有试图捕获世界的理念都是错误,那么或许,错误就是世界的正确——这是阿莱夫最终确信下的,关于她自己的信条。

至少,在巴比伦圆舞曲的真结局里,阿莱夫带来了组长这个意外,搅坏了所有人的计划;在组长打算继续引导阿莱夫时,阿莱夫又逆反了组长的意愿,放任模仿者活下来。

巴比伦圆舞曲的巴比伦,或许并不来自我们所熟知的金皮卡的巴比伦,而是来自博尔赫斯的《巴比伦彩票》。

这是一个有关神秘的国家发行的彩票的故事,诸多的偶然性因素干涉着彩票制度的完善。

或许,在她的体内,正在诞生着新的,对千面之神的新的定义。

如果说作为巴比伦女士,她的思想是基于梅洛·庞蒂的身体美学所搭建;

那么阿莱夫的定义,就是与梅洛·庞蒂同时代的加缪所提倡的荒诞主义:

拒绝向虚无投降,亦不寻求救赎,而是以“纵欲式苦行”维持一种永恒的张力,这是自身存在最激烈的见证。

如果说此处皆为他者的集会,那么阿莱夫的存在,或许同叙非在糖水铺的存在一般,是一个穷尽所有理性符号建构也无法触及的,荒诞性的“剩余”。一如《西西弗神话》一般,阿莱夫,或许在今后的人生里,仍然会继续推着苹果登上高山,坠落低谷。

尾声

我的惯例是结尾放一首诗歌或者歌词,虽然并非有意而为之,但也竟然成为了一个传统,这个行为过程也很荒诞。如果我是一个荒诞的人的话,那我在这里就如此结尾,这足够表示我对阿莱夫的尊敬。但幸好我是一个活人,而阿莱夫只是一个游戏角色——因此,我还是决定以诗歌结尾。

什么样的诗歌能匹配阿莱夫的圆舞曲呢?

我想,无外乎达达主义的诗歌。

这个提倡随机性,可能性,喜欢用荒诞撕碎诗歌传统,但又以粗暴的方式把诗歌黏合起来。就以荒诞的达达主义的提出者的诗歌《如何写一首达达主义的诗》来做结尾吧:

《如何写一首达达主义的诗》

拿出一份报纸,

拿来一把剪刀,

从报纸上选择一篇与你要创作诗歌长度相当的文章,

然后仔细地把文章里的每一个字剪下来,装进一个袋子里,

轻轻地摇动它,

然后逐一取出每一个字,

有意识地按照它们取出时的顺序抄写,

这就成为了你的诗,

于是你无疑就成为了独具美感的原创作家,

纵使没有被凡夫俗子所赏识。

文作者:虚空绘师。感谢大佬授权