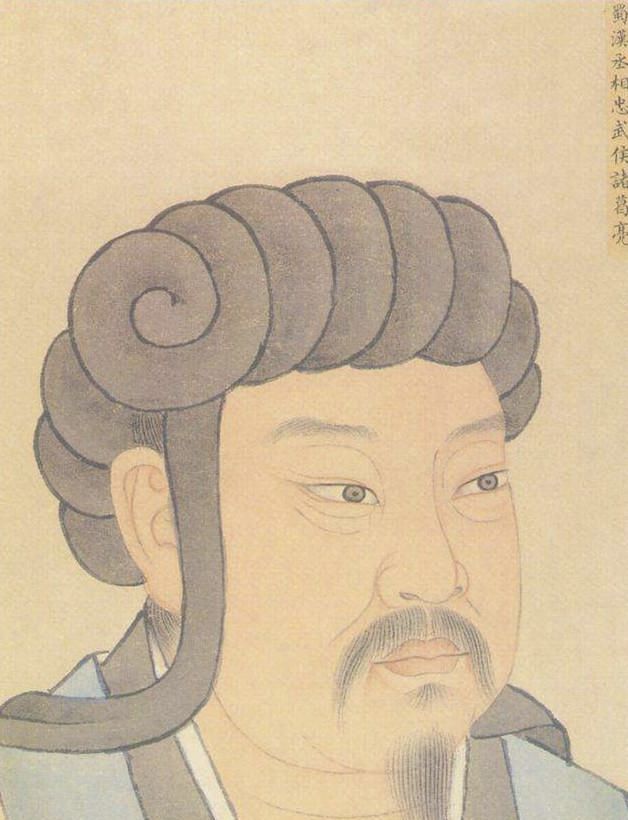

千古英豪志之大人物篇(诸葛孔明)

修改于2022/10/13627 浏览综合

前言:

“身未升腾思退步,功成应忆去时言。只因先主丁宁后,星落秋风五丈原。”

刚刚看完南明史,看看孙可望,郑成功等人在南明期间的各种表现,你就知道在乱世中能够克制自己的欲望,拥有权力而不放肆权力,是多么难的一件事。

大丈夫行事,论是非不论利害,论顺逆不论成败,论万世不论一生。

那个为了报答知遇之恩,一辈子都在竭尽全力的人。那个为了平衡政治势力。有时不得不杀伐决断的人。那个为了不伤蜀地百姓,尽可能推行善法良治的人。悲天悯人的情怀,杀伐决断的手腕,这才是一个真正的英雄应该具备的。

明明有着一颗七窍玲珑的心,却替自己选了一条最险最难的路。在那个群雄并起、良臣择木而栖的年代,诸葛亮这个宁可负了自己、也不愿意辜负刘皇叔,实在太让人怜惜,也让人敬佩了。

公,忠,能,德,集于一身,五千年国史,唯孔明而已

论公。诸葛亮是汉臣,终其一生都以汉臣自居。国家崩裂,大厦将倾,在王朝即将走入末路的时候,作为一个能臣良相,是做一个孤臣孽子逆所谓的历史潮流而动只手补天,还是对这个王朝落井下石只为自己捞点好处呢?今天人们津津乐道的三国乱世,根本不是什么历史潮流,人心所向。一部分的原因当然是汉帝失德,朝纲紊乱,但更重要的是,一大群野心家借着局势为满足自己的野心相互攻伐,处处刀兵,使得国家四分五裂,民不聊生,满目断壁,遍地尸骸。

白骨露于野,千里无鸡鸣。今天的人们读起此句,只会感慨曹操的苍凉气概和悲悯情怀,可曾知道,就是这个会写诗的曹丞相,军威所向,数度屠城,无论老幼,一律格杀。他就是那个惨无人道的人间地狱最主要的刽子手之一,甚至没有之一。

诸葛亮长于这个乱世,目睹亲历了各种野心家的惨无人道,他由此确立了自己的理想,并持续至终:重建大汉的秩序,减少人民的苦难。躬耕南阳却心忧天下,想的只是如何乾坤再造,还百姓一个太平人间。这不是什么愚忠。那些信口雌黄诸葛亮北伐阻碍了中国统一进程的谬论可以休矣,这些话,你们对曹操刀下枉死的累累白骨去说。

论忠。27岁那年,诸葛亮在南阳耕田自养,蓄势待发。一天下午,一个名满天下只为兴复汉室半生不屈不挠的47岁男人走进了他的草房,他就是刘备,汉室宗亲,后世称之汉昭烈帝。随他同来的,还有后世称“熊虎之臣”的关羽张飞。鬼魅当道的三国乱世终于在南阳的那间草庐爆发出数千年中国史最耀眼的理想主义光芒。几番促膝长谈,数度纵论天下。终于,刘备牵着诸葛亮的手,旁边跟着关羽张飞,走出了那间草房。那一天,朝阳明媚,红霞满天。孔明出山,如鱼得水。前半生一个失败接着另一个失败的刘皇叔,终于迎来了事业的转机。联东吴,败曹操,取荆襄,定巴蜀。鼎足而立,天下三分。诸葛亮眼中的刘备,身享大名,却没有一天忘记兴复汉室的理想,没有一天耽于丝竹之乐,没有一天误于美人之怀。任劳任怨,亲力亲为,礼贤下士,矢志奋斗。公元219年5月,汉中之战刘备击败曹操,进位汉中王。公元219年7月,关羽北伐,降于禁,斩庞德,水淹七军,进逼襄樊,威震华夏,曹操提议迁都。公元219年12月,东吴背盟,吕蒙过江,袭取荆州,走麦城,杀关羽。公元220年10月,献帝禅位,曹丕篡汉,大汉四百年绪统绝。公元221年5月,刘备称帝,“嗣武二祖”(继承刘邦、刘秀),续汉统。公元221年7月,登基庆功酒还没有喝完的刘备伐吴。为报弟仇,为兴汉室,为复家乡,刘备空国而来。跟随在左右的,是几十年呕心沥血积攒起来的荆襄精锐。除了诸葛亮留守成都,荆襄集团几乎全员出动。当昭烈帝上马出征的那一刻,也许,他就没有想过再回来。

公元222年,夷陵大火,刘备惨败,荆襄损失殆尽。乱世英雄刘备并没有灰溜溜的逃回成都,为防东吴反攻,他移驾白帝城,天子守国门。白帝城,迭遭打击的刘备自知不起,急召嗣子刘禅和丞相诸葛亮托孤。刘备东征,作为杰出战略家诸葛亮是极力反对的,东联孙吴,北拒曹魏,是他一以贯之的政治战略。战略不合,且刘备是帝王亲征,失败临死仍委以托孤信任,诸葛亮怎么能不感慨万千。

后世论刘备托孤,多集于是否真心,是否真可取刘禅而代之,我认为刘备托孤还有另外一层意思:孔明,二弟三弟走了,我也要走了,兴复汉室的重任就交给你了。刘备坚信,十五年前他在南阳草庐发掘的那条卧龙,一定能够继续高举“兴复汉室,还于旧都”的大旗,一定能够比自己做的更好。章武三年(223年)春,先主于永安病笃,召亮于成都,属以后事,谓亮曰:”君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。“亮涕泣曰:”臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!“先主又为诏敕后主曰:”汝与丞相从事,事之如父。“既然你如此信任我,那我就鞠躬尽瘁,死而后已吧。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

论能。刘备东征,精锐尽失,东吴反目,曹魏压境,蜀中势单力薄,益州本土派蠢蠢欲动,政局不稳,真可谓内忧外患。杰出战略家诸葛亮首先做了战略改变,放下了先帝新丧之仇,主动与东吴重修旧好,之后几十年再未与东吴发生战争,明确了战略目标:曹魏。公元229年,孙权称帝,建国号吴。消息传到成都,蜀汉是又气又悲。气的是孙权父兄皆是汉臣,世食汉禄,孙权安敢自立。悲的是蜀汉自持汉统,曹魏未灭又多一帝王,难不成天真要灭汉?还是诸葛亮压制了反对意见,派贺使祝贺孙权登基,承认他的帝王地位。这种忍耐力,判断力,执行力,非常罕见。同时,诸葛亮在内部开始改革。廉政奉公,以身作则;立法公开,执法公平;休士劝农,兴修水利;治军以明,以信为本。诸葛亮的这一系列的改革措施极大的扭转了蜀国初期的弱势,快速增强了国力。夷陵之战后仅三年,蜀汉就可以经略南中,后六年,蜀汉国力就可以支撑大规模北伐,并且没有对百姓横征暴敛。葛相在时,亦不觉异;自葛相殁后,不见其比。这段话是当时人对诸葛丞相的最高评价,后世也称丞相为中国古代六大改革家之一。诸葛亮对于蜀中的治理,无愧于年轻时的理想,无愧于他定国安邦的大才,至今香火依然旺盛的成都武侯祠,是人民对他的评价。

论德。赤壁时,曹孟德的官职:汉丞相,武平侯,领冀州牧,开府治事。北伐时,诸葛亮的官职:汉丞相,武乡侯,领益州牧,开府治事。人至暮年,曹孟德横扫天下:若天命在吾,吾为周文王矣。诸葛亮谆谆教诲:臣家成都,有桑八百株,薄田十五顷,子弟衣食,自有余饶。至于臣在外任,别无调度,随身衣食,悉仰于官,不别治生,以长尺寸。臣死之日,不使内有余帛,外有赢财,以负陛下也。我相信,在梦开始的时候,曹操也曾是个热血青年,一心只想做汉征西将军曹侯。在那纷繁复杂的五十年,他一步步身不由己,一步步挣扎徘徊,一步步生杀予夺,一步步面目全非,最终走到了理想的反面。这其实太正常了。中国历史有太多太多的人和他一样,功成名就却忘了初心。因为他们的寻常,诸葛亮的坚持初心才显得那么与众不同,那么弥足珍贵。

后记:

想象一下有没有这种可能:

隋末军阀混战时,年轻的李靖的房间里挂着偶像诸葛武侯的画像,立志要追随明主要平定天下。

国难当头时,岳飞立志要效法诸葛武侯,为国家尽忠。

南宋国破之际,以精忠报国的岳飞为偶像的文天祥,在狱中写下《正气歌》,面对屠刀宁死不屈。

土木堡之变后,从小房间里就挂着文天祥画像的于谦,力排众议,决心保卫北京,立志“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”

。。。。。。

他的忠诚,不屈,气节,他的逆天改命,明知不可为而为之,被无数人作为榜样,被无数人效仿,期间又不断涌出他这样的英雄,为了家国理想奋不顾身,前仆后继,薪火相传。

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

丞相千古