差不多得了对 我独自生活 的评价

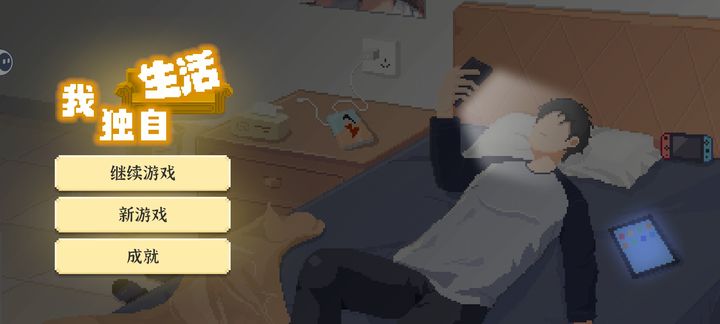

《我独自生活》:像素世界里的当代生存寓言

一、游戏机制:现代生存的隐喻系统

游戏的设定本身就充满隐喻。玩家扮演一位回到家乡小镇的年轻人,面对的是再普通不过的生活场景:便利店、网咖、工地...这些场景构成了我们这代人最熟悉的城市景观。而需要观看广告恢复体力的设定,巧妙暗喻了现代人用时间和注意力换取生存资源的现实。

游戏的重复性操作在我看来既是一种设计上的不足和懒怠,或者是设计者的权宜之计,又可能是有意为之的机制。就像西西弗斯推石上山的寓言,玩家在一次次搬砖、收银、打零工中,体验着现实生活中的"打工循环"。这种重复劳动带来的倦怠感,恰恰是游戏想要传递的第一重讯息:单调的体力劳动会不断消耗人的生命能量,却难以带来质的改变。

二、五重生存启示录

1. 健康是第一本位

游戏中生病的设定最为残酷——一次感冒就可能耗尽所有积蓄。这提醒我们一个被996文化刻意忽视的真相:在资本逻辑中,劳动者只不过是可替换的零件;但对个体而言,健康才是最后的堡垒。在繁忙的工作和生活中,最容易被忽视和抛弃的反而是身为人这一生物存在的基础:生理健康。而生理和心理又恰好能彼此促进,在向着目标奋斗的路上,不要忘记照顾好身体和心情。养成良好的锻炼习惯,能够从一两种热爱的事物中获得心情上的愉悦,这不是浪费时间,而是在保护我们赖以生存的核心基础和动力。

2. 劳动价值陷阱

游戏中的零工经济再现了现实困境:便利店时薪永远追不上房租涨幅,工地搬砖的收入始终停留在生存线。这种设计解构了"勤劳致富"的迷思:在自动化时代,纯粹出卖时间的劳动正在急剧贬值。玩家很快就会发现,如果不想被困在这个循环里,就必须寻找突围之路,到后期的拓展农场或者开办个人工作室,这都是一种对资本主义劳动价值陷阱的反抗。

3. 复利成长法则

选择自由职业路线的前期最为艰难,收入微薄且不稳定。但当技能等级提升后,收益会突然呈现指数级增长。这印证了一个重要规律:原始积累阶段注定孤独漫长,但一旦突破临界点,就会进入复利增长通道。游戏用这种设定告诉玩家:选择比努力更重要,持续在一个领域深耕终会获得回报。这一点看似容易却很艰难,在漫长的十二年求学生涯里,众多同我一样的普通孩子从未接受过认识自我的教育,只被社会推搡着铆足了劲去卷高考这一独木桥,从未思考过真正热爱并渴望取得成就的方向,就连大学生涯也往往是在迷茫中虚度。

4. 组织杠杆原理

当玩家从自由职业者变成小老板,游戏体验会发生质的飞跃。这种转变揭示了经济学中最核心的原理:财富积累不在于你多努力,而在于你能撬动多少资源。游戏中工作室带来的收入飞跃,照映着现实中的管理溢价和规模效应。玩过这款游戏的玩家,在前期的原始积累有多痛苦和拮据,在开辟农场和个人设计工作室之后,对于金钱的追逐就会有多兴奋,可视化了打工度日是个无底洞,唯有挣脱企业才能够完成财富的迅速累积。

5. 角色异化悖论

最发人深省的是,游戏越到后期,玩家就越需要采用"资本家思维"来获得成功——雇佣他人、追求效率最大化。这是否违背了回归简单生活的初衷?这个悖论直指当代青年的生存困境:我们渴望逃离内卷,却不得不遵循游戏规则;我们怀念小镇的宁静,却被大都市的资源所吸引。

三、像素里的时代精神

《我独自生活》之所以能引起共鸣,在于它精准捕捉了这个时代的集体焦虑。游戏中"回小镇"的设定,对应着现实中"逃离北上广"的思潮;而最终难以摆脱的资本逻辑,又映照着年轻人理想与现实的落差。

这款游戏最珍贵的地方,在于它不提供简单的答案。它只是忠实地呈现种种矛盾:想要自由就要忍受不稳定,追求稳定又可能失去发展机会。在这些无法调和的张力中,每个玩家都在寻找自己的生存策略。

也许游戏真正的启示在于:生活没有标准答案,但认知升级可以让我们更清醒地做出选择。就像游戏结局是开放式的,每个年轻人也应该在这像素化的现实中,书写属于自己的生存脚本——既要理解游戏规则,又不被规则完全定义;既要考虑面包问题,也要守住灵魂的阵地。

认识世界的运行规律很重要,但更重要的是,在这些规律中找到属于自己的生存之道。

一、游戏机制:现代生存的隐喻系统

游戏的设定本身就充满隐喻。玩家扮演一位回到家乡小镇的年轻人,面对的是再普通不过的生活场景:便利店、网咖、工地...这些场景构成了我们这代人最熟悉的城市景观。而需要观看广告恢复体力的设定,巧妙暗喻了现代人用时间和注意力换取生存资源的现实。

游戏的重复性操作在我看来既是一种设计上的不足和懒怠,或者是设计者的权宜之计,又可能是有意为之的机制。就像西西弗斯推石上山的寓言,玩家在一次次搬砖、收银、打零工中,体验着现实生活中的"打工循环"。这种重复劳动带来的倦怠感,恰恰是游戏想要传递的第一重讯息:单调的体力劳动会不断消耗人的生命能量,却难以带来质的改变。

二、五重生存启示录

1. 健康是第一本位

游戏中生病的设定最为残酷——一次感冒就可能耗尽所有积蓄。这提醒我们一个被996文化刻意忽视的真相:在资本逻辑中,劳动者只不过是可替换的零件;但对个体而言,健康才是最后的堡垒。在繁忙的工作和生活中,最容易被忽视和抛弃的反而是身为人这一生物存在的基础:生理健康。而生理和心理又恰好能彼此促进,在向着目标奋斗的路上,不要忘记照顾好身体和心情。养成良好的锻炼习惯,能够从一两种热爱的事物中获得心情上的愉悦,这不是浪费时间,而是在保护我们赖以生存的核心基础和动力。

2. 劳动价值陷阱

游戏中的零工经济再现了现实困境:便利店时薪永远追不上房租涨幅,工地搬砖的收入始终停留在生存线。这种设计解构了"勤劳致富"的迷思:在自动化时代,纯粹出卖时间的劳动正在急剧贬值。玩家很快就会发现,如果不想被困在这个循环里,就必须寻找突围之路,到后期的拓展农场或者开办个人工作室,这都是一种对资本主义劳动价值陷阱的反抗。

3. 复利成长法则

选择自由职业路线的前期最为艰难,收入微薄且不稳定。但当技能等级提升后,收益会突然呈现指数级增长。这印证了一个重要规律:原始积累阶段注定孤独漫长,但一旦突破临界点,就会进入复利增长通道。游戏用这种设定告诉玩家:选择比努力更重要,持续在一个领域深耕终会获得回报。这一点看似容易却很艰难,在漫长的十二年求学生涯里,众多同我一样的普通孩子从未接受过认识自我的教育,只被社会推搡着铆足了劲去卷高考这一独木桥,从未思考过真正热爱并渴望取得成就的方向,就连大学生涯也往往是在迷茫中虚度。

4. 组织杠杆原理

当玩家从自由职业者变成小老板,游戏体验会发生质的飞跃。这种转变揭示了经济学中最核心的原理:财富积累不在于你多努力,而在于你能撬动多少资源。游戏中工作室带来的收入飞跃,照映着现实中的管理溢价和规模效应。玩过这款游戏的玩家,在前期的原始积累有多痛苦和拮据,在开辟农场和个人设计工作室之后,对于金钱的追逐就会有多兴奋,可视化了打工度日是个无底洞,唯有挣脱企业才能够完成财富的迅速累积。

5. 角色异化悖论

最发人深省的是,游戏越到后期,玩家就越需要采用"资本家思维"来获得成功——雇佣他人、追求效率最大化。这是否违背了回归简单生活的初衷?这个悖论直指当代青年的生存困境:我们渴望逃离内卷,却不得不遵循游戏规则;我们怀念小镇的宁静,却被大都市的资源所吸引。

三、像素里的时代精神

《我独自生活》之所以能引起共鸣,在于它精准捕捉了这个时代的集体焦虑。游戏中"回小镇"的设定,对应着现实中"逃离北上广"的思潮;而最终难以摆脱的资本逻辑,又映照着年轻人理想与现实的落差。

这款游戏最珍贵的地方,在于它不提供简单的答案。它只是忠实地呈现种种矛盾:想要自由就要忍受不稳定,追求稳定又可能失去发展机会。在这些无法调和的张力中,每个玩家都在寻找自己的生存策略。

也许游戏真正的启示在于:生活没有标准答案,但认知升级可以让我们更清醒地做出选择。就像游戏结局是开放式的,每个年轻人也应该在这像素化的现实中,书写属于自己的生存脚本——既要理解游戏规则,又不被规则完全定义;既要考虑面包问题,也要守住灵魂的阵地。

认识世界的运行规律很重要,但更重要的是,在这些规律中找到属于自己的生存之道。

1

1

6