感觉应该更像是一部悬疑向视觉小说游戏。

因为不是游戏福利的最终受众,所以只玩完了第一部和第二部,也仅以这两部写下评价。

后面内容涉嫌剧透。

·

【游戏优点】

1.故事表述很细腻,着重刻画的角色有其性格的复杂度,塑造具有层次感。这点第一部完成得很好。

2.暂不论细节与观感,第一部与第二部的故事主基调还是比较正能量的,比如第一部的毒品和第二部的心病,最终导向的结局至少是主流价值观上认可的正确。除此之外,故事也能在最后给大部分角色们“希望”的可能性。

3.游戏的定位受众越来越清晰了,是好事,至少能看出来游戏未来走向,游戏内容会服务什么需求和消费群体。除开第一部有针对男女玩家双方各自需求的选项外,后面故事比较清晰是服务于愿意为故事买单付款的一些女玩家,至少不会出现一方的需求容易膈应到另一个群体的情况,所以整体来说是好事。

·

【细节上的缺点】

1.第一部的受众需求没处理协调好,导致部分群体容易被创。

中性:没有边界感的私人话题

作者设计下的男玩家需求:有些暗示擦边的文案,不止一次出现的无关主线的关于一些女角色美不美好不好看的提问,撩妹选项。

作者设计下的女玩家需求:莫名的耽美擦边(何筱磊和N刚见面那会,玩家对N的打趣),前期和女角色聊天时突然一脚闯入了女权话题的谈话。

这些杂糅在一起就有点奇怪。

·

2.简化带来的虚假二元对立【个人见解,且这段很长,可略过】

我喜欢第一部对一些事的评判点到为止,尊重个人的想法,立场和选择的方式,但这种模式感觉并没有完全落实贯彻,于是显得一些文本内容的安排的漏洞尤为清晰。我不是很喜欢简化复杂话题的基础上去评判事件本身,因为会制造不必要的二元对立思维,所以我会把我看到的这部分内容写出来。

【a】.小姑的故事,过来人和年轻人【出自第一部,现在篇第六章】

呈现一个现实存在的经典困境,将生活中复杂的、无解的“个人选择”提炼出来,置于台面上供读者思考和议论。这无疑能更深入地理解人性的复杂,并能激发玩家的思考。

当然,前提是,作者能将两边的观点在情感权重和哲学高度上对等,能充分体现两者观念之间的复杂性,做到深刻、多角度地呈现一个复杂议题。而不以“简化其中某个立场或观点,仅给另一方的立场上升价值高度,使一方对另一方有了天然的立场上的优越性”的方式呈现困境本身。因为,一旦脱离了双方观点的复杂性,这种叙事手法就丢失了能使引发玩家沉思和引发讨论的作用,而成为了写作者输出个人观点的媒介,更甚者,可能会因简化而引发不同立场玩家的争论。可实际上大家并不需要争论,因为复杂性的事情永远不可能被单一立场解释和解决。

很遗憾,作为一个与主线本质无关,但被插入进正文的《小姑的故事》中,虽然叙事看似中立,但似乎并没有做到这一点。

作者对“年轻人”的原文描述:“还没过来”的年轻人听到这样的主意,估计会嗤之以鼻。谈什么公平和爱情之类的东西。

作者对“过来人”的原文描述:“过来人”之所以被称为“过来人”,就是因为他们连滚带爬地把理想过成了日子,知晓“活着,就是怎么都能活着”的道理。

对“年轻人”的选择动机归因为一种天真的理想主义,而“连滚带爬”虽然看着狼狈,但“把理想过成了日子”和“知晓……活着的道理”的说法则充满了历经世事的沉重和大智慧。于是,一方是“嗤之以鼻”的轻巧,另一方是“知晓活着道理”的厚重。这种用语上的差异,很明显能体现出两者的观点并不对等,显然文案更倾向于“过来人”的视角,认为那是一种更深刻、更成熟的生活认知。

那么过来人的智慧一定正确吗?

我认为没有任何一个观点是永恒的对与错(更何况原文中两边的观点解构程度并不对等),事物都应该辩证地看待。

你认为你想要选择哪一条路,认清你所做的选择会带来的后果与责任,你能承担,以及你清楚在选择这条路时自己真正得到了什么,你认清这些,且并不后悔的话,那那条路对你而言就是正确的。

·

【b】.二次元和三次元【出自第一部,与陆泽勇的闲聊对话,以下原文】

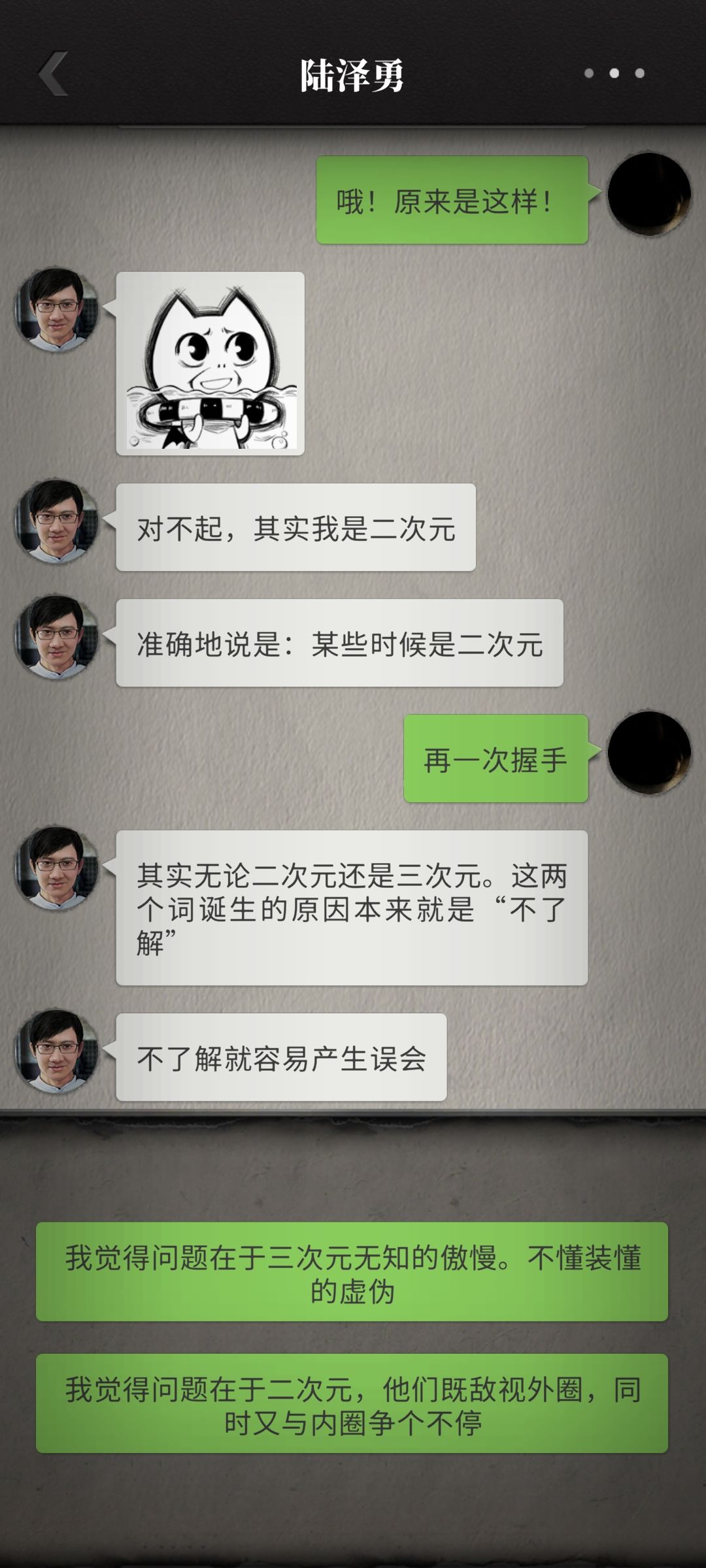

陆泽勇:对不起,其实我是二次元

陆泽勇:准确地说是:某些时候是二次元

玩家:再一次握手

陆泽勇:其实无论二次元还是三次元。这两个词诞生的原因本来就是“不了解”

陆泽勇:不了解就容易产生误会

玩家的回复选项1:我觉得问题在于三次元无知的傲慢。不懂装懂的虚伪

玩家的回复选项2:我觉得问题在于二次元,他们既敌视外圈,同时又与内圈争个不停

【我为了不让对话尴尬选择了1】

玩家:我觉得问题在于三次元无知的傲慢。不懂装懂的虚伪

陆泽勇:三次元就是这样啦,从一副研究外星人的态度中获得优越感

玩家:其实我不太懂这些

陆泽勇:我倒觉得,现实中二次元和三次元都不是大多数

玩家:那现实中,大多数是?

陆泽勇:伪三次元和伪二次元才是大多数

这里的谈话为什么会被拎出来。其实是因为它的论证很奇怪。“因为不了解就容易产生误会”是很有洞见的发言,但论证过程,只是抛出现实中伪二次元和伪三次元才是大多数,这种讳莫如深的回答。实际上,这种文本一来没有给出伪二次元和伪三次元的真实定义,二来,这种文本原本想要试图解构二次元和三次元的二元对立,但文本却并没有深入解构这两者本身的复杂性,反而是用了新的,更模糊的二元对立代替了旧有的清晰的二元对立,并将定义的解释责任完全抛给玩家去体悟,这对于解决“因为不了解就容易产生误会”的论点没有实际帮助,反而挪动了对立位置,使问题变得更混乱。

·

【c】.宗教话题【源自第二部,和简森的对话,以下原文】

简森:在佛的言语里,苦难的因果似乎有某种平衡

简森:在下有幸出身于优渥,也曾目睹无数扭曲阴暗的角落。这种割裂的现实让人无法平静

简森:在下绝非试图高高在上地指责,更不是自我感动于慈悲怜悯

简森:在下只是不认为世间存在所谓的因果,这只是人们忍耐或放纵或堕落的口实。最后的最后,谁来给他们“善后”呢?

玩家:嗯......

简森:在下认为,一面墙竖在面前,不意味着它注定竖立于此。也不必在祈求因果中盼它倒塌

简森:此生墙在面前,此生将其推倒。此生既是此生,不求来世因果

玩家可回复选项

1.这是强者的思维,你也无法强加给他人

2.可是简森,天生是瞎子,就意味着什么也看不见

3.你可能误会佛的真意了

简森:在下无意争辩。但会以一己之力,推倒一面墙

简森:即使后面还有千百面墙,即使千百面墙高万丈

简森:在下也要把面前的墙推倒

我认可简森的思想,也对简森的魄力和行动力感到钦佩和喜爱,但这句话的重点,其实不应该聚焦于谁的观念是对是错,谁需要理解谁,谁的思维更加高尚有效。

简森的做法是为了改变更多人的未来和社会的未来,是勇于割去伤口腐肉的勇士。

而借宗教自我麻木的人,也是底层民众在病态社会结构下选择的一种艰难求生的策略。

因此,没有必要为了突出简森的行动决心和“觉悟”,而采用对比两者价值观的手法来推高简森的行为,只是玩家一句,他们在用自己的方式生存。而简森一句,我会打破那堵墙。就可以结束了。落脚点在于更强调简森的行动决心而非评判他人。

因为重点是生存,而不是好或者坏。

如鲁迅先生所写,“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。【此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。】”

如果鲁迅以评判青年的方式,强调自己行为的正当性,再写下一句,此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。是不是就能品出哪里不对了。

【d】.照照突然喂给玩家的疑似的女权发言?【原文出自第二部,N日记第六章】

第一部类似话题出现在闲聊里而且很快就点到为止,且这一部分服务于角色性格,我还觉得能接受角色的立场。第二部在正文贴脸输出了,但输出的逻辑漏洞和危害不容小觑,因此不得不提。

N的发言:“但是照照,你是如何判断一个陌生人是否会伤害你呢?或者说他们对你来说是好人还是坏人呢?”

照照回答:“直觉。几万年来女性在社会中一直处于弱势,我们的武力也是弱势的,所以必须进化出超常的直觉才能提前感知危险,避免危险活下来。女性的直觉是客观存在的。”

首先,“几万年来女性在社会中一直处于弱势”是错误的,母系社会普遍存在于旧石器时代晚期(约4万年前)至新石器时代早中期(约5500年前),且存在过繁荣阶段,中国境内约7000-5000年前的新石器时代有形成过河姆渡文化、仰韶文化等典型母系氏族遗存,社会组织以血缘纽带和女性主导为特征。

第二,“女性的直觉是客观存在的”,这句话只强调女性直觉。但我需要强调,目前没有科学依据证明女性比男性在直觉上存在显著的生理优势,无论男性女性,他们的直觉都是客观存在的,女性被传出女性直觉很准这种简化的刻板印象,是源自于这一群体在特定社会文化压力下发展起来的生存策略和习得技能,是社会规训要求个体做的主观和有意识地靠拢改变,如果社会压力消失,这一说法就站不住脚,因此说是客观存在的略有偏颇。男性的直觉你可以看军事策略,机械工程之类的领域的发挥,这方面会更容易看到。总之,禁止直觉性别二元化。

第三,将一种生存策略美化为进化优势或客观存在的超常直觉,将基于生理差异的社会判断(如“女性是弱者”)合理化、自然化甚至浪漫化,非常危险!这段话的所有论据的出发点都基于女性是弱势的。关于这点,以新中国那会流行的口号作为结论——新生事物春满园,妇女顶起半边天。

无论男女,人都应该自强不息。