「触碰存在主义的互联网替身,起不开他者的电子鲑鱼罐头」

某种程度上,出生于二十世纪末以至二十一世纪初的数字原住民们,兴许注定能算作近来几十年内最是难以被定义,而又最常陷于外部认知变革危机的新新一代:

他们成长于计算机科学形成与高速发展的黄金时期,从因特网与社交媒体技术的熵增式发展,到智能手机的横空出世,连同对父母辈陷入经济困境的亲眼目睹,我想,可以如此这般说到,他们是幸运的,依据便在于——他们正探索着一方前所未有的新型世界;

然而,他们却也同样是矛盾的,

毕竟,至少在那一代,未曾有人面对过这样的世界,也未曾有人身处于此类具有冲击张力的人际关系当中,自然,想从经验丰富者身上获取建议,也便成了所谓的无稽之谈。

有人说,网生代喜好颠覆传统规范,生活没什么特定规律,热忱于追求流行,又比他们的前辈往往要更渴望他人的认同——

美苏冷战、乐观主义与嬉皮运动,债务、迷茫与无所适从的失落感,或许恰因婴儿潮与Generation X两种截然不同的社会境况所造就出的迥异生活态度在说长不长,说短不短的千禧年间慢慢相互耦合在了一起,最终,彻底烙刻在了这群多元且极具个体主观性的年轻人身上。这约莫也是究竟为什么,他们总与孤立个人的非理性意识活动,有着一种一拍即合的既视感。

作为处在狭缝之间的社会个体,到底要怎样肯定因计算机科学高度发展而引起的全民焦虑时代下人本为人的身份,又应如何在道德观念与法律规范同国际网络技术出现适应性滞后冲突时正视内在对生活方式的抉择,有坚定的信念能回应也好,因种种理由而道不出口也罢,大概,生活在现实,也生活虚拟现实的人们,或多或少早已默默给出了自己的答案。

以是,将背景设定在了2011年、裹挟着诸多社会热点议题的《S4U:都市朋克2011与爱的重拳》有些玩味又命中注定般地必然会直击每位在计算机另一端试图通过外部媒介与她交汇的玩家的内心,因为——

“这便是我们这代人的真实写照。”

【有关社媒软件、间幕楼景与荒诞灵魂之心】

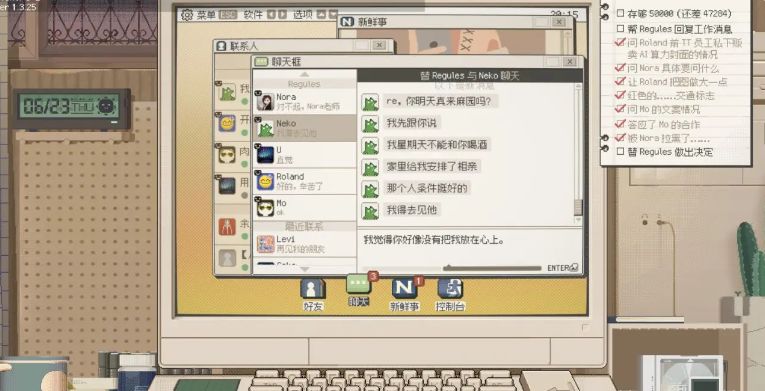

《S4U》采用了一种可称通俗的方式演绎那些游戏本身想传达的(或者说,想影射的)事物:通过在架空的世界下使用某款社交媒体APP,你在游戏里将成为一位名副其实的网络嘴替——敲击键盘、输入词句,继而代替他人处理某些事务或是作出重要决断以发泄那些瞒藏在心底的情绪,而这也便是游戏最主要的交互方式。

当然,作为他人嘴替所输出的文本内容并不是完全可控的,倒不如说,正相反,《S4U》中玩家与所有对象在每一段沟通的进程中能挑拣发布的言论几乎是完全定死的,至于同你聊天的对象,则会根据你阶段性的选择给予你相应的反馈。

所以,尽管本作在交互上充斥着十足的新颖意味,但实际上,游戏内核仍采用的是传统文字冒险游戏那套逻辑(不过,得益于这种交互模式,本作在演出上的确是比一般的文字AVG要丰富不少)。

与此同时,游戏中每位求助者的委托实质是以章节制划分开来的,而这些章节两两之间还存在着间幕式的“休息时间”——你可以在这一阶段里走出你的出租屋,下楼眺望一番麻园都市的远景,打趣一下寄宿于自动售货机中的赛博生命,再买些或许只能单纯当作摆设物品带回家——

做这些事并没有什么意义,但倘若你在高强度的赛博聊天下对与人打交道这件事偶尔感到有些许疲倦,那么,偶尔试试“间幕行”,调剂一下Miki那快要患上情感疏离症的忙碌生活,也算是种不错的选择。

但有时,在间幕时段内,玩家还能与某些陌生又熟悉的NPC来上一场意想不到的邂逅——他们即是你在社媒软件上认识的那些怪诞灵魂:二次元浓度满满自称“栗岛法师”的作家、在咖啡店工作却做不好咖啡的绿发女孩与喜欢神神叨叨念一些莫名其妙诗句的高中同学,当你与他们碰面时,线上的人际关系有些顺利到诡异般地转化成了线下的羁绊(用一个永不过时的词来囊括,这也许就是所谓“面基”的魔力)。

有意思的一点在于,虽说从网上的言行能看出不同角色的大体上的性格态度,可那句话怎么说来着——

眼睛是心灵的叛徒,所以,大概只有真正或曾见过这些荒诞灵魂的面庞,你方能从他们真假掺半的瞳孔中明白,别人究竟是怎样看待你的——你与他,到底是什么关系?

朋友、恋人,还是,所有物?大数据不断进化的检索功能会不断过度采集社会中所有个体的个人隐私数据,甚至你的聊天记录都有可能在不知不觉间泄露而又被用以分析你的喜好,可这些技术即使在处理信息与使用信息的效率与功能上如何如何高又如何如何智能,它又是否能读出屏后之人怀揣着错综考量所敲出的字字句句,隐蕴着怎样的心情?

我们生于本质孤独的互联世纪,可假如,人与人之间能透过网络锚点建立起即使镜花水月却足以包罗着哪怕仅有一分真实的地域联系,这无论从什么角度而言,想必都令人深觉是一件值得感到慰藉的事。

人的灵魂与人之间的距离如此遥远,但荒谬灵魂之间的对话,决然不是没有意义的,人是社会关系的总和,而也正是这份寄托了纷乱情感的集合体,最终,竟让Miki得以感知:

“我的存在是如此真实。”

【这里没有鸡尾酒,但有你想听的故事】

我认识到《S4U》的契机应该是缘于前年的某次新品节——事实上,当时这部作品比较吸引到我的点倒并不在于以聊天软件为仿照思路而设计出的玩法系统,我个人真正get到的,更多是游戏里所散发出的那种围绕着朋克生活展开故事的独特日常系氛围。

该说不说,这部作品使我有些想起了几年前推过的《VA-11 Hall-A:赛博朋克酒保行动》,两者实质上描绘的应该可以说是一种东西,只不过在风格上有所不同:《VA-11》与《S4U》讲的其实都是”生活“的故事,只不过前者所着眼点放在了远在未来的高科技低生活时代,而后者所讲述的,则是更贴近千禧一代/Z世代亲身经历且深有感触的都市朋克式故事。

但假使要讲两部作品的体验几近相通,倒也略有偏颇——至少,《S4U》在叙述主体的扮演职能上,与《VA-11》有着不小的差别:《VA-11》中的主角Jill偏向于作为一名”聆听者“,在故事中对其他角色故事进程的干扰微乎其微(但是由于不同结局的存在,玩家的选择有时候也还是蛮重要的就是了),于是,《VA-11》中各种NPC面对Jill时往往表现出的是那种”我有故事,你有酒么“般的积极倾诉态度;

而《S4U》,缘于主角Miki身份的特殊性(一位”网络替身“),环境促使她既需要承担”聆听“的职效,在必须时刻则又需要单方面向对方输出自己的观点内容——因此,你在游玩《S4U》的过程中,大概会感受到游戏本身对主观能动性发挥的强需求(相比《VA-11》来说)。

如此阐清《S4U》与《VA-11》的区别并非否定前者的优点所在,只是,倘使你是奔着”酒保行动精神续作“抑或”酒保行动代餐“这样的想法去体验《S4U》这部作品的话,或许实际体验下来会难以遂你的意:两款游戏在方方面面都有着十足的差别,而唯独在生活感的演绎这一点上有着异曲同工之妙,换句话说,这里不能调制饮料——也不一定能够改变人生;

不过,在麻园,如果你想,

你或许,也可以做到敲击键盘,感受浪漫。

【再见,网之都】

精神病症、职场霸凌与企业为了裁员所提出的“降本增效”,也许自立项开始,《S4U:都市朋克2011与爱的重拳》便已然明确了自己的方向所在:

它要化作一把对成年人特攻的玻璃尖刀,往每一位已不再单纯的互联网原住民心里扎上那么一刀,再从中缓缓抽离,徒留几块碎裂的碴子留在空落落的缺口中时而剥落,提醒着人们——

这些社会现象就是存在着,这些社会议题目前就是没有人能给出一个明确的答案。

可是,这部作品偏偏又在某些时候太过温柔——它会告诉你,焦虑并不是你的错,而你也不必为任何的社会比较而罹患互联网焦虑症。

因特网时代的到来将我们生活的局部区域扩展到了无限大的范围,而碎片化传播则又藉由互联网这一载体融入了青年人生活的方方面面,让我们不得不为在大量无效信息中筛选与理解而花费自己的精力,又使自己的心理状态与认知趋于下沉。

我们的生活不知从何时开始就像一团被揉住的A4纸,越是疲于奔命,便愈会使自己折出更多的褶皱;

所以,生活在这个时代的群体会感到焦虑,本就算是人之常情,又遑论从小到大都与数字网络形影不离的人。

故事的最后,我在麻园的街头碰见了Miki的几位老朋友——这么说好像也不恰当,应该说是”网友“吧?这种新型社会关系怎么叫都无所谓啦,

只是,我忍不住会去想,Miki、你、我,在这个本身无意义的世界、在这段本质上归于荒诞的人生,又是从哪里来的信念确保我们做的事便定然有价值。

大概,是因为我有实感地站立在这片土地上这件事始终如一,我自由地选择着自己的道路这份热诚一如既往,我承担着社会中连通人与人联系的这份责任从生到死。

我怀疑着世界,但我绝不会对自己在怀疑着这种行径而抱有怀疑,于是,我终于开始能够认识到自己存在于此。

互联网将繁华的现代都市连起,我们的社交区域也不再局限于褊狭一隅——可人是偶然且诞妄地存在着的,人只能窥视自己的内心世界,了解自己的存在感知,这一点却不会因时代的迁移而发生改变;

《S4U》中的Miki在互联网中替代过许多人,也结识了许多人,但到头来,她真的改变了别人,而别人又真的有改变过她吗?

触碰存在主义的互联网替身,起不开他人的电子鲑鱼罐头;

能创造个体人生本质的,唯有人对绝对自由生而有之的追求,与在这个或许没那么好的社会里,依然会存在勇气去选择承担的那些责任。