开发者日志04

2025/10/1819 浏览综合 包含 AI 合成内容

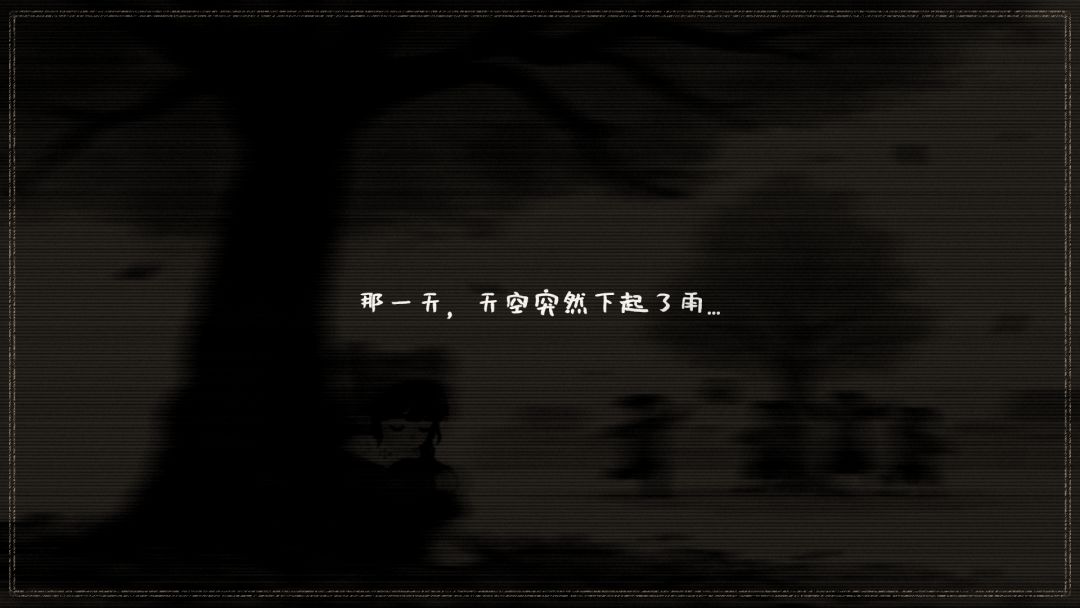

看到图片是什么感觉呢?

上回说到,我作为服务器程序也需要实现一个客户端玩法。

刚刚提交完了80多个文件,又可以继续讲开发故事了。(感受到了我的自恋感,叉会腰哈哈![[表情_狗头]](https://img.tapimg.com/market/images/a5aee440f53d1d44bf40658f0983769e.png) )

)

![[表情_狗头]](https://img.tapimg.com/market/images/a5aee440f53d1d44bf40658f0983769e.png) )

)上面的图是我们的美术风格备选之一,猜猜看我们会选这种风格,还是别的风格呢?

程序的一些提交记录

程序老师的故事,就贴一些提交记录,不直接上代码了哈哈![[表情_狗头]](https://img.tapimg.com/market/images/a5aee440f53d1d44bf40658f0983769e.png)

![[表情_狗头]](https://img.tapimg.com/market/images/a5aee440f53d1d44bf40658f0983769e.png)

美术老师的故事,都在图和设计里面啦。

策划老师的故事在哪里呢?

猜猜这是我们要讲的故事吗?

先剧透一些我们为故事搜集的资料。

资料可能有些太长,不想看,有枯燥感。 怎么才能有趣的讲出,是一个难题。我们能讲的有趣吗?

武志红老师的《为何家会伤人》,以前读着有些触动,有种一些事情原来还可以这样的恍然感。

武志红老师有一句话,我觉得需要写在前面,

我觉得在学心理学时需要提醒自己,每一位心理学大师以为的“真理”,都是和他们自身的特点乃至心理问题紧密结合在一起的。例如,弗洛伊德通过反思自己而发现了俄狄浦斯情结,本来没什么朋友的罗杰斯成为人际关系理论大师,提出理性情绪疗法的艾利斯,一样也是理论背后有着自己的个人背景。

这些心理学大师,可能是困而知之者,他们可能受限于一些问题,但不愿意就这么认命,所以在这条路上不断探索,越走越远,有一种说法叫做英雄之旅。

他跳入过深渊,他安全返回,他品尝到了生命。

还是用一个个故事来说吧。

先试试可能不那么有趣的故事。

《不要用爱控制我》这本书提到了一些关于控制的故事。

故事一

一天,我和朋友正在一家咖啡馆喝咖啡。一位女士,贝蒂,和她的女儿,苏茜,一起走了进来。

女儿7岁左右。她们看着玻璃柜台下的各种冰淇淋。“你要哪种冰淇淋?”贝蒂问女儿。

“我想要香草的。”苏茜说。

“有巧克力的。”妈妈说。

“不,我要香草的。”

“我觉得巧克力的更好一点。”

“不,我就要香草的。”

“你怎么会想要香草的?我知道你喜欢巧克力的东西。”妈妈说。

“我现在想吃香草的。”

“你怎么这么倔,真够怪的。”妈妈说。

下面是作者的看法。

随着母女俩的对话不断深入,母亲的话越来越让我听着不舒服。她的话让母女俩之间的沟通越来越对立。贝蒂只管自己的想法,并不想知道女儿对什么感兴趣,可贝蒂的所作所为,就好像她知道苏茜喜欢什么似的。

苏茜的个性遭到否定,她被迫忽视自我需求。她被明确地告知,她内心的想法—她自己的选择—是错的,而别人说的—妈妈的臆断—才是正确的。她还明白,真实的自我想法(想吃香草冰淇淋)并不为自己的妈妈所接受。贝蒂的动机是好的,她想给女儿买她喜欢吃的冰淇淋,但实际上她侵害了女儿的精神边界。

读完这些,我有些感悟,感受到了情绪的共鸣,把这个故事分享给了我的父母。

很羡慕这位女儿,在这种情况,能够很坚定的坚持自我的想法。

武志红老师有个说法,权威期待的力量。

我是为自己而活,还是活在别人的期待中,为别人而活,失去了自我呢?

这种以爱为名的控制,你确定这不是BUG吗?

我的感受,这种故事,有些沉重了,不够有趣。

读完后没有看到快乐小狗,反而联想了一些现象。

过年时的催婚? 粘稠的关系场?

又想到了武志红老师讲的一个故事。

那天,我照镜子,发现自己长了两根白发,于是让我家阿姨看看,是不是别处还有白发。阿姨说,哎呀,有白头发了,我给你拔出来吧。我说,阿姨,不用拔,你帮我看看别处还有没有就好。她说,有白发不好,我还是给你拔了吧。我再一次向她强调,你只帮我看看别处还有没有就好。她看了看说,没别的,就这两根。

接着,我回到书房写东西,阿姨跟上来,手里拿了一全套的夹子,要为我拔头发。我认真地看着她的眼睛,再一次说,阿姨,我不想拔。这一下,她终于听到了我的话,不再执着地要为我拔头发了。

她离开后,我觉得心有点堵,然后我就想,她是善意的,却让我堵心,这是为什么?表面上的原因是她的善意不是我想要的,她一再执着地要在我的脑袋上表达她的善意,这让我有了被入侵感。当我站在她的角度上,想象我是她,那样说话,那样做事,瞬间就明白了更深的原因。

我个人的理解是,她封闭了自己的心,切断了自己的感受。她人非常好,这次也特别想对我好。但是,因为心是关闭的,她根本她根本就没接收到我发出的信息。简单来说就是,她的好意,没有心的参与,只有头脑在努力。

我在与一位来访者做咨询时,又发生了类似的事。这让我觉得,他们两个人的心,都包裹着一层坚不可破的硬壳,硬壳外面是各种讨好行为,它们就像一层流动的、稠状的果汁。他们随时都在捕捉别人需要什么,很愿意付出,但这层稠状的果汁,没有能力判断别人到底需要什么。

所以,他们只是知道要对别人好,但却不能给到对方想要的东西。

就算给到了对方想要的,因没有心,也就没有感情的投入,所以这份礼物是没有温度的。结果,它只是一种应酬。

并且,他们的价值感建立在对方是否承认自己之上。所以,对方必须收下他们的好意,给予他们积极的回应,否则,他们会非常受打击,觉得特没有面子,用我们专栏内容中一再讲的话来说,就是自恋受损了。

于是,这构成了中国式请客、吃饭、送礼的一些特征:

1 送大家都送的礼。因为没有心,所以不知道对方要什么,不知道自己想送什么,干脆送大家都送的,所以礼物就变得同质化。

2 礼轻礼重,构成面子大小的竞争。春节的酒席,也成了严重的铺张浪费。

3 礼物必须收,敬酒必须喝,否则,面子就受伤了。

4 礼物送来送去,收来收去,亲人见来见去,最后,身心俱疲。

就像流水,流过岩石。这样的请客吃饭送礼,大多只能在头脑上拼命记住发生过什么,而不能进入到心里。心里留下的都是疲惫,和人群散去后的失落。所以,很多人惧怕春节,也是惧怕高密度的应酬。

那么我们该怎么处理这些现象呢?要不要且听下回分解呢?

哈哈哈,断章要不得,武志红老师也提出了一些他的看法。

积极回应和不含敌意的坚决。我确认,你的行为是好意的,这是积极回应。如果想拒绝时,就可以用不含敌意的坚决,例如过分的劝酒,我就是微笑着坚决拒绝。

就此,我来讲一个很有意思的概念,叫做可控第三者。这既可以帮助我们更好地理解前面讲的现象,也可以帮助我们想到应对的方法。

所谓可控第三者,就是当我在和你的二元关系中觉得控制不了局面时,要找一个可以控制的第三方来恢复控制感。它可以是人,可以是物或事件。

例如一位女士,她的人际能力差,各种场合都容易紧张,如果找一个好友陪着,就好多了。所以现在去应酬时,她总要叫上一个朋友。找一个熟悉的人陪着,这是大家都知道也都会用的办法,这是最常见的可控第三者。

我认识的几位企业家,最初做生意时,他们单独去谈生意,但是很难谈成,因为紧张。让配偶单独去谈,也不成,因为配偶不是生意人。如果两个人一起去,哪怕配偶一句有用的话都没说,只是陪着他们,这生意就很有可能谈下来。这个看起来没用的配偶,就起了可控第三者的作用。

物也可以发挥作用。例如一个很厉害的女人,生意做得特别好。她的兜里总放着各种的糖果,见人就说,来,姐给你块糖吃。借此,她和客户的关系,就从紧张的商业关系,变成了吃糖不吃糖的小孩子过家家的游戏,轻松了很多。

谈大家都知道的事情,也是一种可控第三者。例如,明星们的八卦与流行的影视等,发挥了巨大作用。老有学者酸溜溜地说,明星们有什么用?崇拜他们太俗了,为什么公众就不崇拜严肃的学者?其实我觉得,可以说这些明星们是整个社会的可控第三者,是整个社会搭建人际关系时最有用的桥梁。

恋爱前期,两个人都容易紧张,所以一起吃饭、看电影、做些有趣的事,就变得很重要,这都是可控第三者。这时最好用事情做可控第三者,如果是人,那就变味了。

比如相亲的时候,父母家人一起上阵,这是很糟糕的。总要朋友陪伴,就可能有生出三角恋的危险,或者会让对方觉得,你不成熟,你不爱他。

控第三者,是我自己的说法,专业说法叫过渡性客体,是一个人走出自己孤独的想象世界,也就是一元关系的世界,而进入现实世界前的一个过渡态,他通过控制一个过渡性客体而初步形成对外界的掌控感。

中国式发烟、敬酒、聚餐等,都可以说是我们构建人际关系时的可控第三者。我们要知道,这个时候我们是在借助这些东西来构建关系,如果你拒绝了对方的可控第三者,这时一定要让对方感觉到,你并没有拒绝和他的关系。否则,碰到脾气特别大的人,有自恋性暴怒的人,如果你拒绝他的敬酒,可能会导致翻脸,甚至动手。

所以,你可以拒绝他的酒,但同时又表现得和他非常热乎,让他知道你多么在乎他,就可以不让他受伤了。你也可以使用其他的可控第三者,例如你拒绝了他的酒,但你给他递烟,或者你们一起回忆共同的往事。总之,你只是拒绝了他的东西,但你们的关系没有断,甚至还变得更亲密了。

最后,我特别想说,春节的主题是“回家过年”,特别重要的就是回家的感觉。所以,我们该想想,怎样增加回家的成分,减少不必要的应酬。

不觉中聊多了呀,而且好像不是那么有趣,有些沉重感。

谢谢你看我的文章,剩下的且听下回分解~